這次專案的安排看起來幾乎完美無缺,專案分配到的工程師是公司裡的精英工程師團,時程估算也納入了合理的緩衝,在最後風險評估環節時,一位相對比較資淺的工程師怯生生地提出了疑慮:「那個…就是我們這次功能上要使用的視覺化圖表,我看了一下是採用一套比較冷門的 Open Source,我看它的 GitHub 最後一次更新是兩年前,而且好像都只有一個人在維護,就是我有點擔心……」

你感覺到世界忽然安靜了兩秒。

接著,團隊的技術主管笑著擺了擺手:「喔安啦,我們已經都用了這麼久了也沒什麼問題,不會那麼衰啦,真的不行的話我們在自己處理就好了。」

另一位資深的工程師也跟著附和道:「對啊,我們先專注在開發上,不要自己嚇自己。等 App 做出來了,再來考慮備用方案也不遲。」

你看著大家一臉言之有理的神情,雖然心中的確響起微弱的風險警報聲,但在兩個經驗老道的工程師這樣一說完,你心想:「他們說的也對,應該沒什麼問題,先把眼前的事做好再說。」

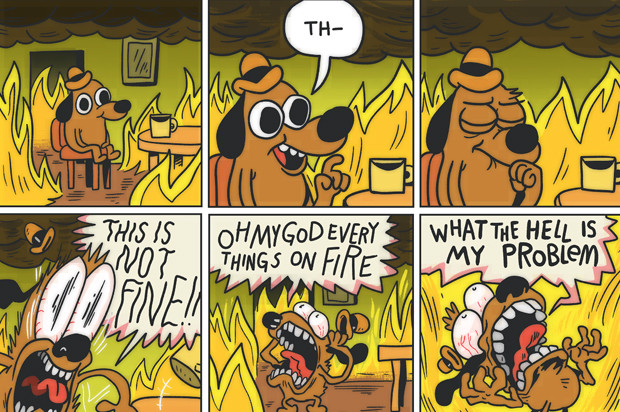

於是,整個團隊就像鐵達尼號上的乘客一樣,在甲板上開著盛大的派對,渾然不覺在遠方的海平面上,一座巨大的冰山正在靜靜地等著大家。

症狀診斷

如果有類似的狀況,小心你可能是一名「常態偏誤樂觀症候群」的患者。

病根在於我們的大腦天生就存在認知偏誤,特別不擅長處理那些罕見但影響深遠的低機率、高衝擊事件。

這算是人類思維的固有缺陷吧,我們習慣性地從過去經驗推斷未來,傾向於認為歷史會以相似的模式重複。所以當我們經歷了長時間的順利無阻時,我們會下意識地形成了一種錯誤的安全感:既然過去這麼長時間都沒有發生過意外或失敗,未來應該也不會發生。

這種心態導致我們很容易把表面上的「風平浪靜」當作永恆不變的「萬無一失」,而忽視了那些潛藏在水面之下、隨時可能浮現的危險冰山。

所以這時你的工作並不是每天在那邊祈禱不要撞上冰山(其實也可以啦,畢竟運氣也是實力的一種對吧 😆 ),你反而要當一個唱衰者,假設你「一定、高機率、99.9%」會撞上冰山,然後先確認好萬一沉船時,該怎麼安排逃難與救難。

處方籤

第一步:偵測風險訊號

首先,你要學會如何從日常的對話與文件中,識別出潛在的風險訊號,我們必須在日常中讓耳朵永遠是張開的!

以下是建議可以加入在你偷聽、觀察的過程中,要特別關注的風險訊號關鍵字詞:

-

單點故障: 專案是否高度依賴「單一」的人、供應商、或技術?當整個系統或流程只靠一個關鍵環節運作時,這個環節一旦出問題,整個專案就會崩潰。

-

缺乏經驗: 團隊是否正在使用他們從未接觸過的新技術或新流程?當團隊成員面對全新領域時,往往會低估學習曲線的陡峭程度,以及可能遇到的技術障礙。這種情況下,時程規劃往往過於樂觀。

-

資源競爭: 專案是否與其他專案競爭相同的關鍵資源?當多個高優先級專案依賴相同的人員或基礎設施時,資源分配衝突可能導致所有專案都延遲。

-

技術債務: 是否為了趕進度而採取了技術捷徑或暫時性解決方案?這些捷徑雖然短期內能加速進度,但長期來看可能成為系統穩定性和可維護性的隱患。

-

外部依賴: 專案的成功,是否取決於另一個我們無法直接控制或影響的團隊、廠商或系統的進度?外部依賴越多,專案的不確定性就越高,特別是當這些外部單位有自己的優先順序和時程表時。

-

模糊不清: 需求、規格或成功指標,是否存在模糊地帶或多重解釋的空間?當專案目標不夠具體或各方對成功的定義不一致時,即使技術實現完美,最終產品也可能無法滿足利害關係人的真正期望。

-

團隊的直覺: 是否有團隊成員(特別是資淺的)在會議上,表達過一絲絲的「不確定」或「擔憂」?這些微弱的信號往往是重大問題的早期警示。資淺成員雖然缺乏經驗,但往往因為沒有既定思維框架去綑綁,所以反而能察覺到團隊資深成員所忽略的盲點。

第二步:風險分類判別

當我們發現了專案中的可能性風險後,下一步就是判斷它們的嚴重程度和發生機率,才能更合理分配有限的資源來應對,畢竟資源有限,我們必須要把精力優先安排在最重要的事情上。

判斷風險時,通常我會透過以下兩個維度來進行評估:

-

衝擊程度:如果這個風險成真,會對專案造成多大的傷害?

- 高衝擊:會導致專案重大延遲、成本大幅超支、核心功能無法交付,或是嚴重影響客戶關係

- 低衝擊:只會造成小規模延遲、輕微成本增加,或是影響非核心功能

-

發生機率:這個風險實際發生的可能性有多大?

- 高機率:在專案生命週期中很可能發生(50%以上的機率)

- 低機率:在專案生命週期中不太可能發生(低於50%的機率)

將這兩個維度結合起來,我們就能得到一個2x2的風險矩陣,形成四個風險警戒區:

- 🟢 綠色警戒區 (低衝擊 / 低機率)

- 🔵 藍色警戒區 (低衝擊 / 高機率)

- 🔴 紅色警戒區 (高衝擊 / 高機率)

- 🟡 黃色警戒區 (高衝擊 / 低機率)

第三步:制定行動方案

-

🟢 綠色警戒區 (低衝擊 / 低機率):

這些是「就算發生了也無傷大雅」的雜訊。

- 處方 → 接受並輕輕放下,你不需要為「萬一辦公室停電一小時」這種事,去準備備用發電機。(不過如果你的辦公室裡面有需要 24 小時運作的機器,那麼就不會是在綠色區域,有可能在紅色或是黃色區域唷!)

-

🔵 藍色警戒區 (低衝擊 / 高機率):

這些是「很煩人,但不會致命」的日常小病痛。

-

🔴 紅色警戒區 (高衝擊 / 高機率):

如果這種事會發生,那你根本不該啟動這個專案,不然就有如「自殺」行為!

-

🟡 黃色警戒區 (高衝擊 / 低機率):

它發生的機率很低,但一旦發生,就會讓整艘船沉沒。

特別門診: 如何判斷風險的衝擊與機率?

有時候我們雖然了解風險評估的框架,但真正困難的是缺少一個衡量標準,來幫助我們比較和定位各種風險。因此,下面是針對衝擊程度和發生機率的評估提供一些實用問題清單,來協助你做出更準確的判斷!

如何判斷風險的衝擊程度?

-

時間影響:這個風險會導致專案延遲多久?

-

成本影響:這個風險會增加多少額外成本?

- 預算的10%以內 → 低衝擊

- 預算的30%以上 → 高衝擊

-

範圍影響:這個風險會影響多少產品功能?

- 次要功能或邊緣案例 → 低衝擊

- 核心功能或關鍵使用案例 → 高衝擊

-

品質影響:這個風險會如何影響產品品質?

- 輕微的使用不便 → 低衝擊

- 嚴重的用戶體驗問題或系統不穩定 → 高衝擊

-

業務影響:這個風險會如何影響業務目標?

- 輕微延遲實現業務目標 → 低衝擊

- 無法實現關鍵業務目標或損害客戶關係 → 高衝擊

-

團隊經驗:團隊在處理類似情況上的經驗如何?

- 團隊有豐富相關經驗 → 低衝擊

- 團隊缺乏相關經驗 → 高衝擊

如何判斷風險的發生機率?

-

歷史數據:類似風險在過去專案中發生的頻率如何?

-

技術成熟度:所使用的技術或方法有多成熟?

- 已被廣泛採用且穩定的技術 → 低機率

- 新興或實驗性技術 → 高機率

-

控制程度:團隊對風險因素的控制能力如何?

- 大多數因素在團隊控制範圍內 → 低機率

- 大多數因素不在團隊控制範圍內 → 高機率

-

複雜性:相關系統或流程有多複雜?

- 簡單且理解透徹 → 低機率

- 複雜且包含未知因素 → 高機率

最後補充說明,以上的評估標準並非「標準答案」。

舉例來說,預算超出30%才算高衝擊,你可以根據公司文化和專案的容忍度,將這個門檻調整為 20% 等的不同標準。 所以我們會需要根據自己專案的實際情況,調整這些評估標準,讓這把尺更能夠真實反映你所面對的風險情境。

當我們也建立一套團隊共識的標準後,就能讓每個人都能用相同的尺度來衡量風險,避免因個人經驗或偏好而產生判斷偏差。

臨床演練

好,假設你心中已有一把評估風險的尺度,我現在準備了五個情境,讓我們來練習一下。當你遇到這些狀況時,你會將它們歸類在哪個警戒區呢?

🟢 綠色警戒區 (低衝擊 / 低機率)

🔵 藍色警戒區 (低衝擊 / 高機率)

🔴 紅色警戒區 (高衝擊 / 高機率)

🟡 黃色警戒區 (高衝擊 / 低機率)

- 團隊內 1 位入職約 4 個月的工程師在專案期間可能需要請 1 天事假

- 資料寫入頻率為每小時 1000 筆左右的交易資料庫系統,目前備份頻率為每週一次

- 主要功能依賴的 API 服務在壓力測試中出現超時問題,但僅在超過預期流量 200% 時發生

- 產品最關鍵的付款處理系統使用的是新開發的框架,團隊只有一位工程師熟悉此框架

- 產品依賴的雲服務供應商最近宣布某些服務定價將在半年後調整

參考答案

- 團隊內 1 位入職約 4 個月的工程師在專案期間可能需要請 1 天事假

→ 我會把它歸類為 🟢 綠色警戒區(低衝擊/低機率)

- 我的分析脈絡

- 衝擊程度:僅 1 天的請假,對專案進度影響有限,而且 4 個月的工程師通常不會是負責核心功能的主要人員。

- 發生機率:雖然請假是可能發生的,但只是 1 天,且只影響一位非資深團隊成員

- 資料寫入頻率為每小時約 1000 筆左右的交易資料庫系統,目前備份頻率為每週一次

→ 我會把它歸類為 🟡 黃色警戒區(高衝擊/低機率)

- 我的分析脈絡

- 衝擊程度:如果一發生資料遺失,就會損失將近一週的交易資料,這個資料庫的寫入量累積一個禮拜來看其實是很大量的筆數,尤其又是「交易資料」,一有遺失一定會嚴重影響業務。

- 發生機率:資料庫系統故障通常並不常見,但每週只備份一次確實增加了風險窗口

- 主要功能依賴的 API 服務在壓力測試中出現超時問題,但僅在超過預期流量 200% 時發生

→ 我會把它歸類為 🔵 藍色警戒區(低衝擊/高機率)

- 我的分析脈絡

- 衝擊程度:只在極端流量下發生,正常使用情況下不影響核心功能

- 發生機率:流量突增是常見的,但達到預期流量 200% 的機率相對較低

- 控制程度:團隊已知問題存在,可以提前做好負載平衡或流量控制的準備

- 產品最關鍵的付款處理系統使用的是新開發的框架,團隊只有一位工程師熟悉此框架

→ 我會把它歸類為 🔴 紅色警戒區(高衝擊/高機率)

- 我的分析脈絡

- 衝擊程度:付款處理是核心功能,任何問題都會直接影響收入和用戶體驗,而且知識集中在單一工程師身上,若問題發生又剛好工程師不在,更會讓問題解決時間大幅延長

- 發生機率:只要是新開發的框架通常 87% 會存在未知問題,畢竟新框架缺乏大規模驗證,風險自然較高。

- 產品依賴的雲服務供應商最近宣布某些服務定價將在半年後調整

→ 我會把它歸類為 🔵 藍色警戒區(低衝擊/高機率)

- 我的分析脈絡

- 衝擊程度:價格調整已經提前通知,有半年相對充足的時間評估替代方案或調整預算,並且供應商做的是價格調整,不是功能性調整,對於專案的可用性不會影響太多

- 發生機率:已經官方宣布,確定會發生

從這個小練習,我們就能發現評估風險時真的要從多方面設想,把「可能的影響有多大」和「發生機率有多高」這兩個因素一起考慮。在實際做專案時,這樣分類風險超好用的!可以幫我們優先處理那些最需要盯緊的風險,避免掉入「反正不會那麼衰啦」的鐵達尼號思維陷阱。

然後再次強調,上面的參考答案,真的就只是「參考答案」而已!

風險評估本身就帶有主觀性,每個專案團隊可能會根據自身經驗和專案特性,對同樣的風險有不同的判斷。這正是風險評估的價值所在,可以引發團隊成員間的深度討論,從而發現潛在的盲點。所以也非常歡迎你在下方留言處,分享自己對這五個情境狀況的歸類方式以及你的分析脈絡!

最後的醫囑

當你的專案一帆風順時,請務必保持最大的警惕。

最容易沉沒的並不是在狂風暴雨中行駛的船,因為這個時候的大家一定會提高警覺,最容易有意外發生的時間點,反而是在所有人都認為它永不沉沒的那個平靜夜晚。

你的工作並不能只當一個啦啦隊隊長,必須同時做好備援警戒,你的桌上必須放著兩張圖:一張是通往目的地的「航海圖」,另一張,則是標示了所有已知冰山與暗礁的「災難預防圖」。

這也正是為什麼在這系列的文章中,不時會看到一個名為「B計畫」的段落,因為在專案管理的真實世界裡,事情永遠不會完全照著計畫走(真的按照計劃走的話真的是萬幸 😆),一個專業的 PM 不是依靠計畫 A 的完美無缺,而是在於隨時準備好計畫 B、C、甚至計畫 D 的應變能力 :)

先演習過總比真的燒起來好