今天早上通勤的時候,我聽了 《數創實驗室》Podcast 的最新一集,主題在談「生成式 AI 投入了上百億美金,結果 95% 的專案都失敗了?」。主持人Vincent一邊丟數據、一邊聊趨勢,聽到一半我直接精神抖擻,想說「靠!這數字也太驚人了吧?」

更妙的是,昨晚才在YT上晃到硬塞的最新影片** **,同樣提到MIT的研究,整個懷疑「你們是不是先講好的?」。

**,同樣提到MIT的研究,整個懷疑「你們是不是先講好的?」。

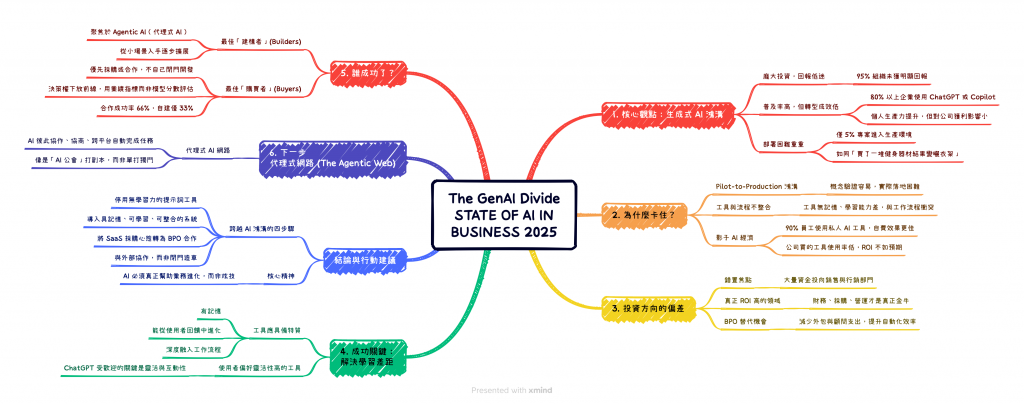

就這樣,Podcast+YouTube的連環技直接炸到我,於是趁上課中間,馬上下載這份報告**《The GenAI Divide: STATE OF AI IN BUSINESS 2025》** 來看,想知道這些「95%失敗的專案」到底發生什麼事情?

這份報告是MIT NANDA在7月發表的研究,資料量滿滿...

說真心話,因為我是小白,報告裡面滿滿的數據和專有名詞,就是鴨子聽雷。所以我直接抓幾個稍微看得懂的:

企業花了幾百億丟進去,但95%的組織拿不到明顯回報。

為什麼?這就是所謂的GenAI Divide(生成式AI鴻溝。

聽起來就像「買了一堆健身器材,結果最後都變成曬衣架」。

==>誒~怎麼跟我們平凡老百姓遭遇的差不多??

導入的大坑

影子AI經濟

有點像是:公司配的電腦爛到爆,大家乾脆自帶筆電。

==>你是不是也這樣?

報告這樣說:問題不在於模型、法規或人才,而在於AI工具缺乏學習能力。

使用者愛 ChatGPT,不是因為它最準,而是它 夠靈活。

真正能跨越鴻溝的工具,需要:

最佳「建構者」(Builders)

最佳「購買者」 (Buyers)

外部合作的成功率 66%,自己做只有 33%,差一倍。

報告預言,未來不是一堆獨立 AI 代理,而是會形成一個 「代理式網路」。

這些 AI 可以跨平台自動「發現、協商、協作」,徹底改變業務流程。

有點像是:今天不是你自己一個 AI 打怪,而是一個 AI 公會幫你刷副本。

如果要跨越這個「生成式 AI 鴻溝」,組織需要:

說穿了就是:AI 要能真的幫工作進化,而不是只是炫技。

👉 我的心得:這份報告其實蠻打臉的,各大公司都喊著要用AI,可能是因為還沒有確認「痛點」吧?感覺95%是「當白老鼠」。真的要跨過去,可能不是弄一個大模型和弄一些很炫炮的功能就搞得定,而是真的摸索且建立與將AI導入業務環境且解決某些「想要解決」的問題。