文章摘要

醒來後刷卡進辦公室的那刻,心裡反覆盤旋著前幾天的四個關鍵:場景就是功能的起點、用摘要穿越文字森林、把時間軸倒回去看上下文,以及把成果帶回到團隊的日常工作流。

今天輪到第五法則登場,我們會聊到的是先「框選知識的領域」,只要把知識邊界劃對 Copilot 回答就會像專屬顧問一樣貼著你的業務脈絡遊走。

Microsoft 365 Copilot 的腦袋不是空的,它是用你的工作內容與情境當作地基來思考的,例如郵件、行事曆、文件、聊天、會議紀錄,全都透過 Microsoft Graph 連起來,並且遵守每個人的權限與敏感度標籤。

也就是說,資料在哪、權限就在哪、答案的邊界就在哪。

但單靠「有資料」還不夠,要讓 Copilot 更懂行話與脈絡,得把外部或分散的系統資料也帶進 Graph,例如知識庫、工單、產品手冊等。

這正是 Copilot 連接器(Connectors)與Copilot 擴充模式存在的理由,把非 M365 的內容索引進來,讓語意搜尋與 Copilot 能「看見」並據此推理。

不只是在某個應用裡試功能,而是要把企業既有檔案升級成可組織、可檢索、可推理的知識庫,在 SharePoint Online 中的資訊架構(Information Architecture)有幾個核心積木如下:

=> 內容類型讓你把模板、必要欄位、命名規則一次打包、全站共用。

受管控中繼資料(Managed Metadata/Term Store):把專有名詞變成可治理的詞彙集(Term Set),例如「產品線/版本」、「地區」、「合約方案」,之後標記與搜尋全都靠這些詞彙統一語言。

跨站發布與治理:將內容類型集中發布到所有團隊站台,讓每個文件不只是放進資料夾,而是被清楚的宣告它是什麼。

為什麼這樣做能幫到 Copilot? 因為語意搜尋與Copilot 的grounding會利用你的中繼資料與一致的結構來理解「你到底在找什麼」,換句話說,框得越清楚,Copilot 越像懂行的同事。

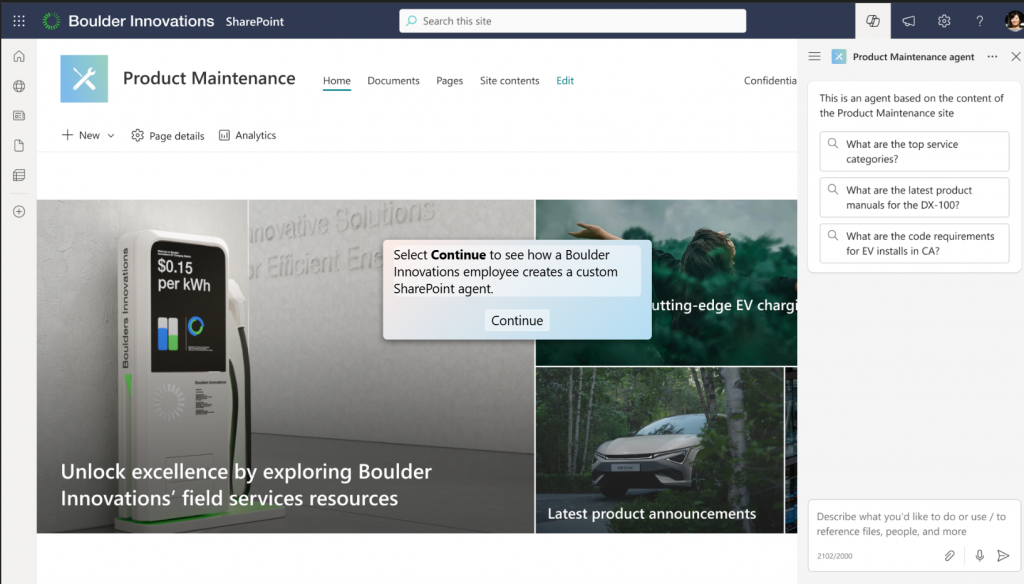

站台級 Copilot:每個 SharePoint 站現在都能開啟站台專屬的 Copilot,讓使用者用自然語言與該站內容互動;也能把它共享到其他 M365 體驗中。

=> 這就是把「知識域」直接變成對話入口的做法。

Copilot in SharePoint 的著作體驗:不只查找內容,還能從提示建立頁面、重寫段落、套用設計建議,把零散知識快速編成可讀、可用的頁面。

Step 1:選定業務域

從最痛的業務流程開始,例如「售後維運」。定義此域的邊界:涉及的產品、地區、合約、SLA、常見異常代碼。

Step 2:建站與雛型

在 SharePoint 建立「售後知識庫」站台,先行規畫文件庫與頁面類型;用 內容類型定義〈安裝指南〉、〈維修手冊〉、〈RCA 報告〉等,欄位包含「產品線」「版本」「故障代碼」「環境」「SLA 等級」。

Step 3:語彙治理

在 Term Store 建立產品樹、地區、版本與故障代碼的詞彙集;導入同義詞(例如「FW=韌體」「PSU=電源模組」),讓搜尋與 Copilot 都懂你的口語。

Step 4:內容轉製與著作

把零散檔案搬進來並補齊欄位;用 Copilot in SharePoint 快速把舊版 Word/PDF 摘要為知識頁,並產生導覽卡與內鏈。

Step 5:讓 Copilot「看見」與「守規」

若有外部系統(如 CRM/工單),用 Copilot 連接器把資料帶進 Microsoft Graph;同時檢查站台擁有者、分享設定與過度開放的內容,確保 Copilot 回答遵守最小權限。

當把知識域框清楚後,就可以用 Copilot Studio 做「售後助理」:

別忘了「框選」也包含權限與治理:Copilot 天生就繼承身分、權限與敏感度標籤,所以該看的才看得到;而在 SharePoint 端,請落實站台擁有者、分享清理與存取審查,降低不小心分享太多的風險,這些治理步驟是讓 AI 安全落地的關鍵。

第五法則的精髓,是把 Copilot 從「萬事問的百科全書」變成懂你行話的業務顧問,先劃出知識域,再讓 Copilot 在這個邊界盡情發揮能力 ,資訊架構(內容類型+中繼資料+治理)就是它的路網,而站台與自訂代理就是它的交通工具。

當這些拼圖扣上,前四法則不再只是技巧,而是每天都能複用的知識生產線。