身為必須一直提出創意方案的產品經理,你是不是經常夢到這類情景:

腦力激盪常常沒有激出新點子,反而積出一堆垃圾便利貼。

// 有同感的請留言 "+1",我會再送你一些便利貼 (笑~

相信上述情況在各種公司裡都很常見,新創團隊會說「事情太多沒空深度討論」,大企業則會說「包伏太多,大家怕說錯話」。不論規模大小,腦力激盪往往變成一場看似很酷,實則無用的表演過程 (白話文:開 workshop 才能展現我們團隊很創新) 。

為了縮短文章的長度,以下將腦力激盪簡寫為腦暴

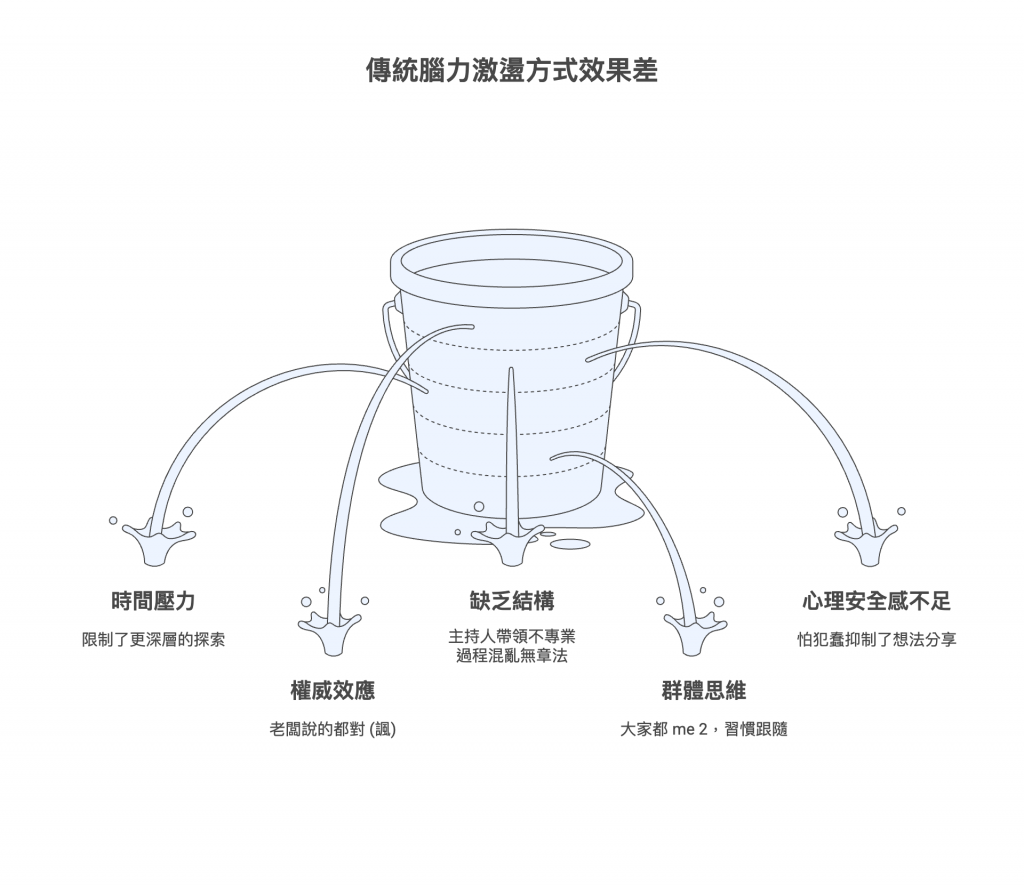

大多數腦暴會議只有一兩個小時。這樣的時間安排,本質上更像「快問快答」而不是「深度思考」。很多人提出的只是第一直覺,沒有經過分析與推演,最後自然無法落地。

心理學上有個現象叫「權威偏誤」(Authority Bias),當高職位或資深成員先提出想法,其他人往往會選擇跟隨,因為這樣最安全。於是腦暴就失去了真正發散的可能性。

沒有結構的腦暴,通常以大家隨便喊開場,以「便利貼拍照留念」結束。少了分類、優先順序和收斂機制,這些好的想法就只能在會議資料夾裡吃灰。

第一個想法就像是河道,一旦水流進去,後面的人再怎麼努力,還是會被框在同樣的方向。這就是典型的「群體思維」(Groupthink),看似大家很有共識,但實際上只是被帶偏。

「心理安全感」是 Google 團隊研究裡提到的關鍵要素。如果大家害怕被笑、怕點子太天真,就會選擇閉嘴。於是會議的輸出只剩「漂亮但無害」的想法,真正大膽的創意被埋沒。

最常見的腦暴形式:大家聚在一起寫便利貼、貼滿白板。這種方式雖然能短時間激起熱鬧氣氛,但成果卻常常只有「數量多卻品質低」。

六個人、三十分鐘、每人寫三個點子,傳給下一位延伸,循環五輪,最後能生出 108 個想法。

這些方法透過框架引導,例如用「替代、組合、調整」去重新審視問題,或用六頂不同顏色的帽子代表不同思考角度。

不論採用哪種,傳統方法的核心問題是:仍然完全依賴人力,且只要會議氛圍或節奏沒帶好,效果就會先大打折扣,就更別說後活動結速後的資料整合了。

好佳在,今天的環境已今非昔比,我們多了一個全新的腦暴好夥伴:AI。它不會累、不怕被笑、也不在乎權威,這些正好能補位傳統腦暴的弱點。

丟一個問題,AI 可以立即生成十種不同角度。即使其中只有三個有價值,也比大家只盯著「第一個安全答案」好多了。

你可以要求 AI 扮演不同角色,例如:

同一個問題,瞬間就能得到多角度的模擬意見。這比傳統「等三個部門來開口」來得更有效率。

AI 不僅能生成點子,還能幫你整理。你可以讓它把想法自動分組、做 SWOT、甚至整理成 trade-off 表。

這樣 PM 就不用再花好幾個小時整理腦暴紀錄資料了。

在這個過程中,PM 的任務也改變了。過去要主持會議、控制發言順序;現在更重要的是「設計好問題」,讓 AI 與團隊一起產生高品質的發想。

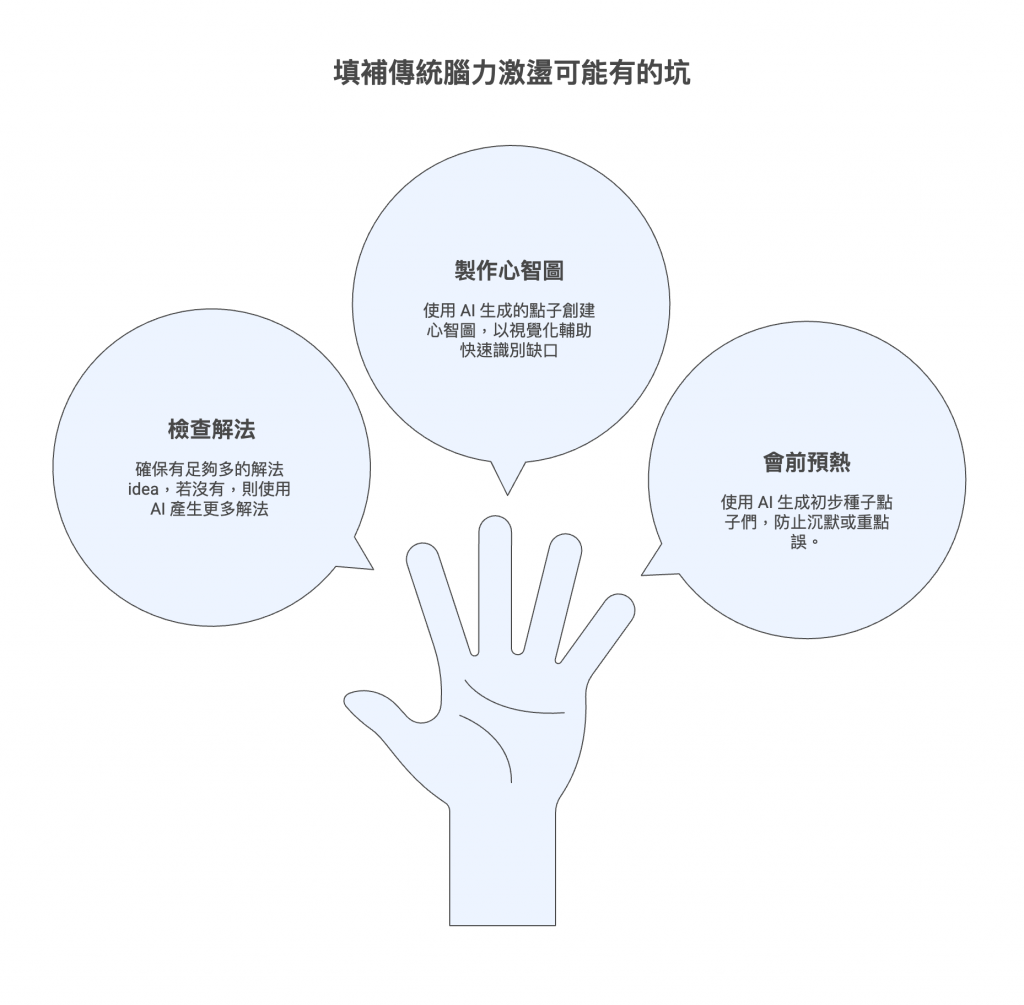

當你面對一個問題時,問自己:「這個問題至少還有五種不同解法嗎?」

如果答案是沒有,那就交給 AI 幫忙補足。這是一個快速檢查「是否想太少」的好方法。

把 AI 生成的點子丟進 Whimsical 或 Miro,就能立即轉成 mindmap。從文字清單變成圖像結構後,團隊更容易發現重點與缺口。

不要讓腦暴從一張白紙開始,PM 可以先用 ChatGPT 或 Gemini 預跑一輪,生成一份內含幾個初始「有經思考」的方案。這樣一來,在腦暴會議開始時,大家就能基於這些初步成果延伸,而不是浪費時間在「要從哪裡開始」的尷尬沉默。

腦暴會議常常失敗,不是因為 member 沒有創意了,而是方法過時了。傳統做法仰賴較多人力,容易受限於權威、時間和心理安全感。而在智能時代,AI 可以成為新的助力,幫助我們突破慣性、打破框架,讓想法更有深度與廣度。

這篇我們先把問題拆開來看清楚;接下來,就能進一步探索,如何實際使用 AI,把腦暴從便利貼垃圾場升級為能收斂的方案工廠。