這篇將深入探討如何重構一套全新的腦力激盪工作流,讓靈感從發想階段有條不紊地被整合落地。

前篇有提到,傳統腦力激盪方式為什麼難以落地?不外乎是以下這些原因:

結果就是,雖然大家覺得 workshop 很酷、很有參與感,但最終的產出卻難以真正推動專案進展。

很多時候,問題出在團隊根本不熟悉要發想的這個領域。相信你一定有過這樣經驗,鬼月的某一天,突然間被指派負責一個 B2B SaaS 方案,但團隊成員對該領域的產業知識和運作慣例一無所知,加上 B2B 領域中許多關鍵資料並未公開於網路。結果,我們自以為的腦力激盪往往淪為憑空猜測,難以產生有根據有所本的創意。

遇到這種情況,我建議別亂抓亂想,第一步應該是要先快速抓住該領域的核心隱性知識。

你可以這樣下 Prompt:

請基於這份資料,告訴我其中最重要的 10 組概念性問題以及其對應的答案

"""

//貼上資料

"""

這份「懶人包」的價值,就在於它不只幫 PM 省下惡補功課的時間,也能讓 workshop 有一致的起跑點,避免大家一張白紙前來,然後各講各的,沒有交集。

我曾經與一位優秀的 PM 前輩合作,他分享另一種也很實用的方法-剖析原始資料逆推

不管是數位還是實體,先取得「原始資料」,就能從資料層面逆向分析,這樣往往也能挖掘出許多關鍵洞察。

有了基礎知識之後,下一步才是發散思考。這時候 ChatGPT 就是你的腦力助攻手,可以快速提供多種不同的角度。

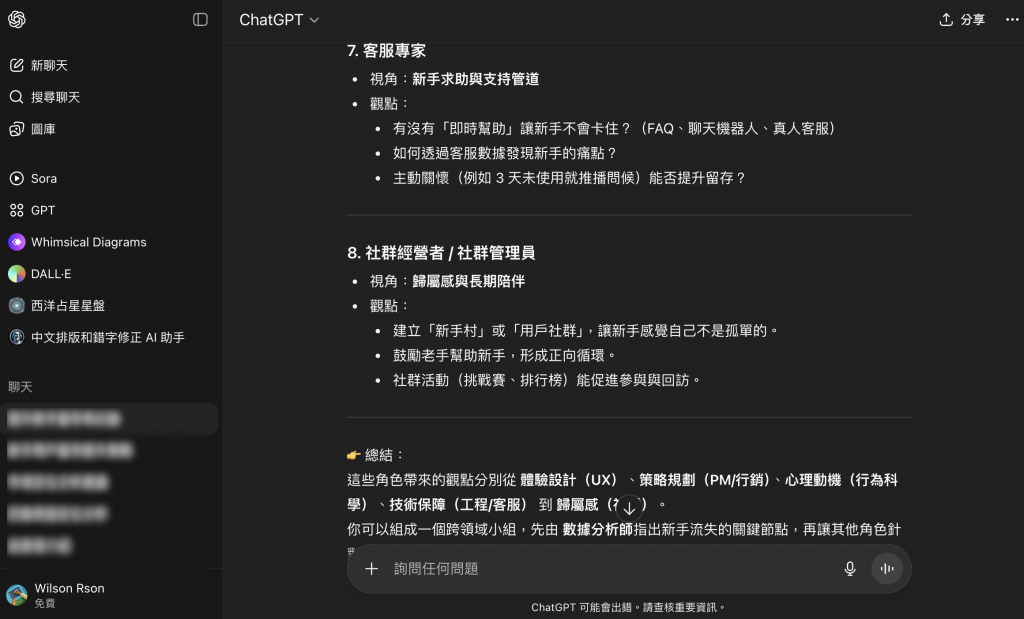

在傳統或新工作流的腦暴中,有時候 PM 甚至不知道該邀請誰來參與 brainstorming。這時可以先問 AI,請它建議跨領域角色與不同的觀點。

我想討論「如何提升新手用戶留存率」,我該找哪些跨領域角色進來討論?

請扮演這些角色,各各都是學有專精的該領域專家,請提出他們各自可能帶來的觀點。

很快地,我們就能獲得這些角色的名單,以及邀請他們參與的具體理由。

請 ChatGPT 從不同角色角度來給建議,例如經過前步驟,你選擇了三種角色,分別是工程師、設計師、行銷專家,確保待發想不會被單一思維方式綁住。

請幫我針對「如何提升新手用戶留存率」列出 10 種完全不同的想法策略,

並從工程師、設計師與行銷專家的角度,透過他們擅長的思維,各自提出具有創意的解法。

前人們已經發展出許多經典且實用的腦力激盪方法,因此我們可以直接透過指令,請 ChatGPT 套用像六頂思考帽或 SCAMPER 等不同的創意思考框架,協助發想。

你是有 15 年經驗的行銷創意總監,請用「六頂思考帽」的方式,針對「如何提升新手用戶留存率」給出想法。

- 白帽:數據與事實

- 紅帽:直覺與情感

- 黑帽:風險與問題

- 黃帽:好處與價值

- 綠帽:創新與突破

- 藍帽:流程與管理

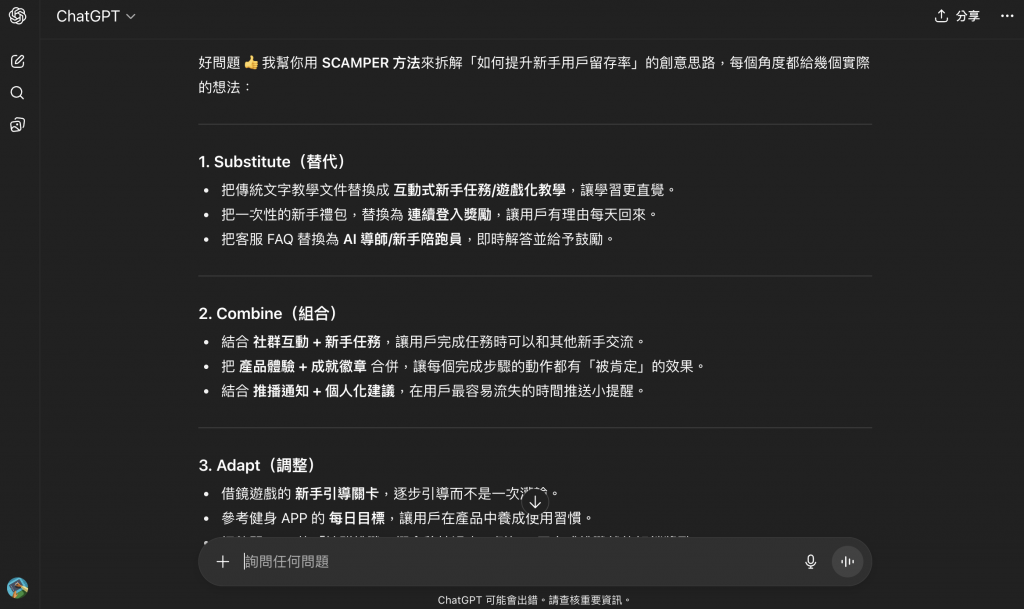

請用 SCAMPER 方法,針對「如何提升新手用戶留存率」提出想法:

- Substitute(替代)

- Combine(組合)

- Adapt(調整)

- Modify(修改)

- Put to another use(用途轉換)

- Eliminate(刪除)

- Reverse(反轉)

看看下面的結果。神奇吧?就好像真的有人幫你用特定的腦暴方法論來做發想:

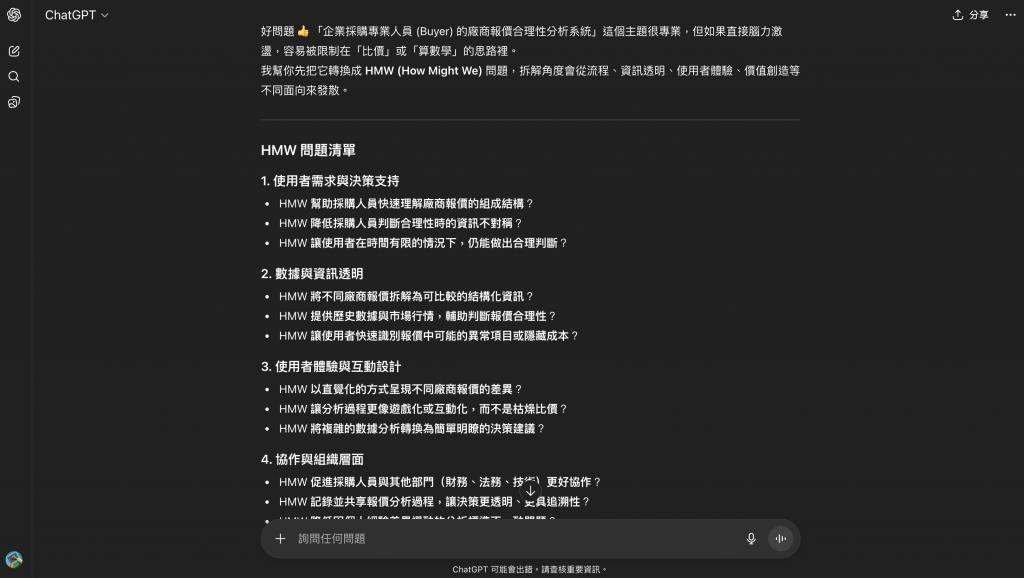

在傳統的腦力激盪裡,通常需要 UX 設計師或用戶研究員,先把大問題拆解成許多「容易啟發靈感的子問題」。說實話這是設計師的專業,一般人其實不太知道怎麼把大問題轉譯成適合腦暴的「好問題」。(在設計領域,這叫 How-Might-We 問句)

經過我實測,現在使用 AI 的時候,其實已經可以某種程度上 跳過這個步驟,只要請它扮演「擅長設計思考的設計師或分析師」,然後直接丟大的問題(未拆解過的)給它思考後再發散就可以了。

或者你跟我一樣比較老派,也可以多保留這個步驟,像 PM 問設計師一樣地問 AI:

你現在是一位訓練有術的設計師,你覺得該怎麼把這個 {{主題}} 拆解成適合腦力激盪時使用的 HMW 問題? (How-Might-We)

請思考並拆解後,給我一份能啟發靈感的問題清單。

{{主題}} : """企業採購專業人員(Buyer)的廠商報價合理性分析系統"""

這樣一來,即使團隊裡設計師太忙,也能讓 AI 幫你先設計出「腦暴友善」的好問題,提升整體討論品質:

不知不覺這篇寫得有點長,我們先中斷在這裡,下一篇將會說明腦力激盪的後半段,如何梳理、收斂這些靈感點子。