下午開 Sprint Review,產品 Demo 到一半,大老闆代表忽然眼睛一亮:「這個介面很棒!但是能不能再加個數據視覺化的功能?我覺得這個一定要有!」

Dejavu? 如果你當過 PM,你一定經歷過以下這些的事:

這就是每個 PM 都經歷過的「需求空降」現場。

森有云:「需求春風吹又生,野火燒不盡」

每當你以為終於梳理清楚專案方向,總有新的需求從天而降,打亂你精心規劃的專案節奏。

其實,問題並不單純是「老闆亂」、「客戶煩」,而是整個流程裡,「調研」這一環經常缺席或輕描帶過。

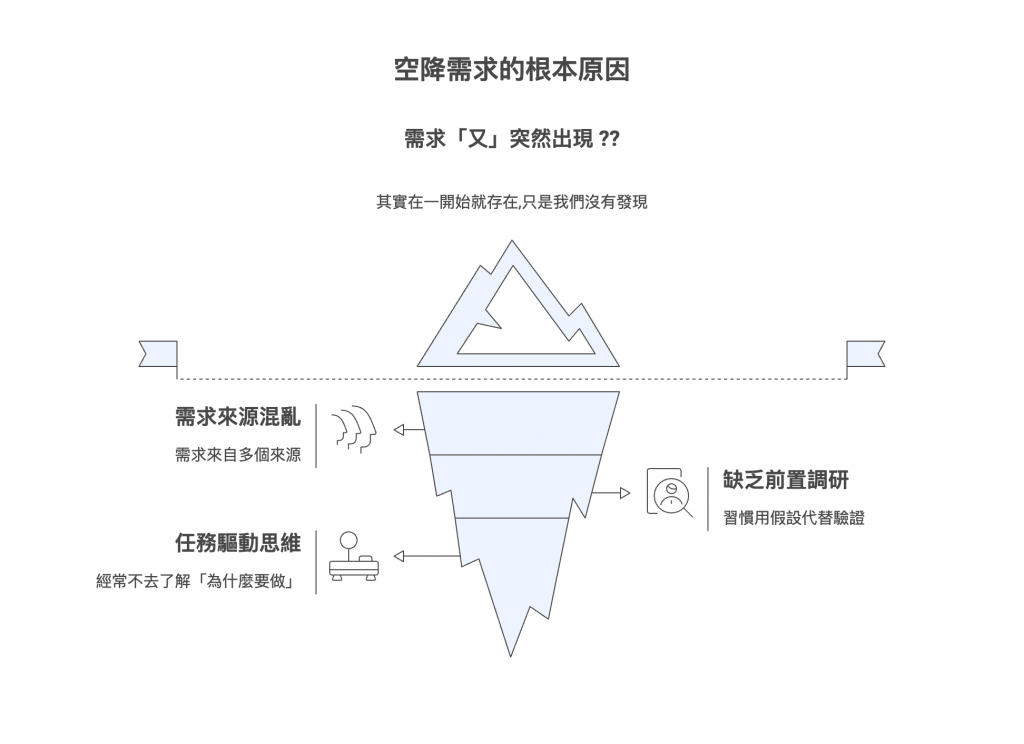

在大多數公司裡,需求可能來自老闆的靈感、業務的客戶反饋、工程師的技術建議,甚至是設計師覺得「這樣比較好用」。問題是,這些聲音都很重要,但缺乏一個統一的收斂和評估機制。

每個人都覺得自己的建議是「緊急且重要」,結果就是 PM 像個需求回收場,什麼都往你這裡丟。

更深層的問題是,許多需求其實在一開始就存在,只是我們沒有系統性地發現它們。

以前我們在做用戶研究,往往受限於時間和資源,UX 設計師常會向我抱怨:

結果就是,我們以為做了調研,實際上只是走了形式。真正的需求沒被挖掘出來,自然就會在專案進行中「突然出現」。

很多組織文化偏向「快速交付」,大家習慣問「怎麼做」和「什麼時候做完」,但很少問「為什麼要做」和「做了之後會解決什麼問題」。

這種任務驅動的思維模式,讓我們把所有的「想法」、「抱怨」、「一時興起」都當成了「需求」,沒有經過驗證就直接進入開發流程。

以前的 PM 主要靠會議紀錄、用戶訪談、問卷調查來收集需求。這些方法本身沒問題,但執行起來效率很低:

當你好不容易收集到大量的用戶反饋,新的問題又來了:資料太多,時間太少。

PM 只能快速瀏覽摘要,或是讓助理整理重點。但在這個過程中,那些藏在細節裡的真正洞察往往被忽略了。

最終結果就是,所有沒有深度分析的「需求」都變成了 Backlog 裡的一個項目:

智能時代給了我們新的武器,好來對抗「需求空降」:

Whisper 語音轉錄:再也不用擔心會議或訪談時遺漏重要資訊。讓 AI 幫你記錄每一個細節,你可以專心在會議上對話和思考。

Perplexity 快速調研:當有人提出新需求時,不再只憑內部討論,而是快速查詢市場趨勢、競品做法、用戶聲音,讓決策有更多客觀依據。

NotebookLM 幾乎不會有幻覺的資料整理大師:把大量的客戶反饋、市場資料丟給 AI,讓它幫你提煉出核心問題和關鍵洞察。

這些工具並不是要讓 PM 明正言順地偷懶,而是補強我們的訊息盲區,幫我們看到以往看不到的細節。

光有工具還不夠,還需要做好辨證:

有了更完整的辨證之後,我們可以把收到的需求分成四類:

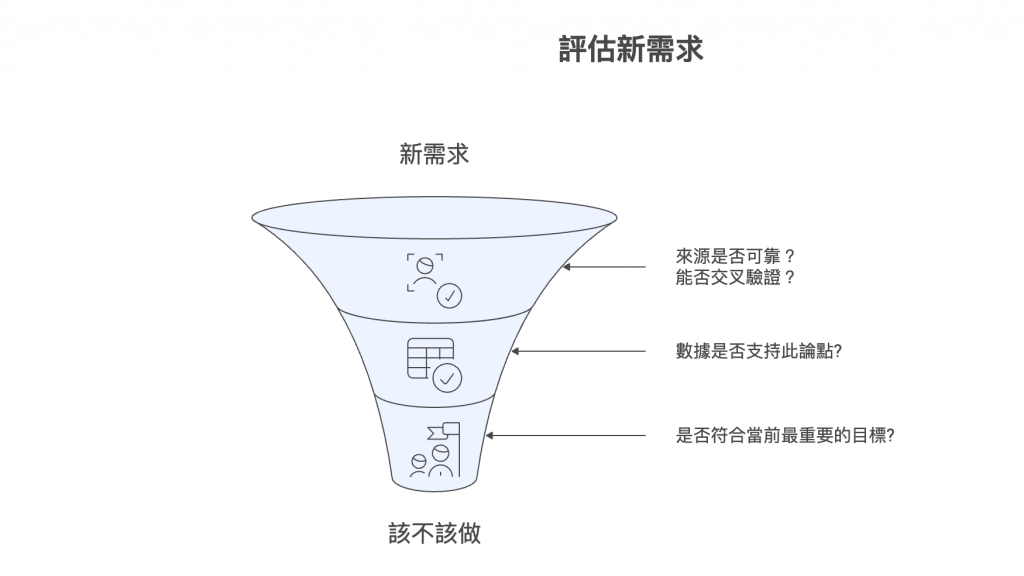

這個分類不是要拒絕所有需求,而是要給不同類型的需求不同的處理優先級,那麼,該怎麼分呢?使用三道防線問題過濾。

每次有人拋出新需求時,先過這三道檢驗:

小 Tip:不仿可先快速搜尋相關的市場調查或使用者討論,驗證需求的普遍性及是否可靠。

小 Tip:Google Trends 可以顯示相關關鍵字的搜尋趨勢,埋 GA code 後產品使用數據可以反映使用者的真實行為

小提醒:即使是一個很好的想法,如果與我們的關鍵核心目標不一致,也應該被延後處理。

需求空降的問題,本質上不是因為老闆特別任性,或客戶特別難搞,而是因為我們缺少了調研與驗證的緩衝機制。而真正的轉變在於思維模式的轉換:從「被動接收需求」變成「主動挖掘需求」。

以前是「被動模式」:等需求來了再處理,總是在救火。

現在我們可以採用「主動模式」:懂得善用上面提到的工具,或是交派給 工具人,例如請設計師分析用戶行為、行銷夥伴分析市場變化、競品動態,提前發現潛在需求。

當你開始主動出擊,「需求空降」的情況自然會減少,因為大部分重要需求你都已經提前發現並納入規劃了。

「需求空降」看似是外部因素造成的混亂,但實際上反映的是我們在需求管理上的能力不足。

智能時代的 PM,不應該只是需求的「傳聲筒」或「To-do lister」,而應該是需求的管理及決斷者:

真正高效的 PM,不該每天加班處理「突然冒出」的需求,而是能在需求一丟下來時,立刻判斷:這是真需求?還是重點誤的假煙火?