還記得幾個月前的一個週一早上,我剛進辦公室,手上還拿著莓果咖啡,就被老闆叫進會議室。

「我們是不是應該支援加密貨幣支付?昨天看到某某公司做得不錯…」

聽起來很熟悉,對吧?這就是我們 PM 最想翻白眼的「需求空降」時刻。

問題不是老闆的這個想法不好,而是接下來那種「又要被資訊海嘯淹沒頭腦」的感覺…

於是,一坐回位置上就開始瘋狂Google,開了二十個分頁,看了一堆競品分析。急急忙忙找行銷、業務、Tech Lead 討論,一共參加了 3 場會議,結果每個人都有不同意見…

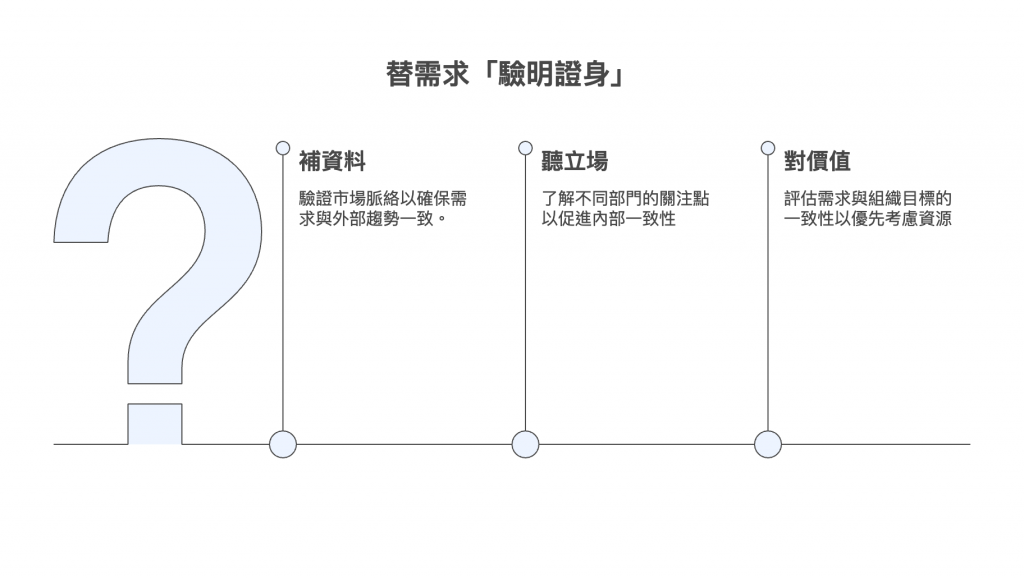

很多人以為 PM 最怕的是需求太多,其實更常見的痛點是:資訊一大堆,卻一點也不清楚。所以重點不是「又臨時殺出一個需求」,而是 怎麼在雜訊裡驗明證身,判斷是否值得進 backlog 。

我後來養成一個習慣:任何新需求來了,先別急著往 backlog 塞,而是讓它過三道檢驗:

這三關過了,需求才算「驗明證身」。過不了?那就不要硬塞給團隊了。

老闆一說要做加密貨幣支付,我第一反應就是打開 Google,但越查越糟糕:新聞稿說「未來一定爆紅」、論壇一堆人在喊「還早」、競品資料更是片段零碎。看了半天,我還是回答不出一句像樣的結論。

後來我換個方式:直接把問題丟給一個能幫忙整理資訊的查詢工具,下詢問:

幫我研究並比較台灣、美國、和東南亞在「加密貨幣支付」的議題上

1.採用率

2.政府監管現況

3.OOO 領域各主要競品的做法

然後整理成結構分明的重點

結果三分鐘不到,我就拿到一份清楚的整理:哪裡採用率高、哪裡受限、哪些公司真的做了。這時候再回頭跟老闆討論,就能講得很清楚:「短期不建議,因為市場採用率低、監管風險大。」

差別在這裡:不是要查多少資料,而是能不能快速抓到核心,避免陷在幾百個 Chrome 分頁的地獄裡。

你知道那種感覺嗎?一場會議下來,每個人都很認真發言:

工程師小王說:「這個要三個月吧,而且我們現在人力不夠…」

業務主管說:「客戶一直在問,競爭對手都有了…」

設計師小美說:「這樣做會破壞整個使用者體驗…」

結果呢?大家講完了,但誰也沒說服誰。我拿著滿滿的筆記回到位子上,看著那些潦草、只有自己看的懂的字跡,心想:「所以我們到底要不要做?」

我會先用手機錄音(當然要徵得大家同意),然後用Whisper轉成文字稿。接著把逐字稿丟給ChatGPT:

整理逐字稿給我:

Step 1. 這是一份語音轉文字的逐字稿,有可能會有語音辨識上的錯誤,請先用你的知識盡可能還原錯字,但不確定的地方請直接標明「TBC」

Step 2. 請幫我整理這份逐字稿,標出各部門(RD、業務、行銷、設計端)的主要立場,並提煉出核心爭議點。

##逐字稿##

bla bla bla //貼上文字稿

這樣一來,原本亂七八糟的討論,瞬間變成條理分明的立場整理。我很快就能看到:工程在意的是工時、業務在意的是合約、設計在意的是一致性。

更重要的是,團隊也能更快意識到「大家卡的點不一樣」,不會浪費時間一直鬼打牆沒結論。

就算大家的立場都列出來了,最後還是要回答核心問題:

這個需求,到底要不要做?

以前我只能靠經驗拍腦袋,或者慢慢寫需求分析文件。現在我會在剛剛 ChatGPT 的對話中,直接請它幫我跑一個小檢查:

這份逐字稿中提到的需求,請幫我:

1. 重新梳理出最核心的需求

2. 對照我們的 OKR,檢查是否有助於達成目標

3. 模擬用戶角度,判斷這些需求是否能解決真實痛點

##OKR##

請參考上傳的pdf //上傳PDF

##用戶##

Persona 1

//貼上用戶1的人物誌

Persona 2

//貼上用戶2的人物誌

出來的結果可能會長這樣:

發現了嗎?這比單純的「某人覺得要做」更有依據,也能讓 PM 在說「不做」的時候更有底氣。

如果把這些做法串起來,其實就是一個小小的驗證流程:

走完這三步,你就能很快判斷:

總共花不到兩小時,就能從「老闆的靈光一閃」變成「有數據支撐的決策建議」,比以前那種「Google到天荒地老」的做法效率高太多了。

做PM這麼多年,我發現最難的不是分析需求,而是學會「理直氣和」的拒絕需求。 每個需求看起來都有道理,每個 stakeholder 都很有說服力,但資源有限、時間有限,我們不可能什麼都做。

現在有了這套流程,我終於可以很有底氣地說:「這個需求雖然不錯,但根據我們目前的策略重點,以及bla bla bla 這些調研結果,建議先放到下個季度考慮。」

這並不是因為我有理有據而變得更強硬 (R 森其實是鴿派),而是因為透過這個工作流,我有了更清楚的判斷依據。

需求空降這件事,大概不會消失。老闆永遠會有新想法,市場永遠會有新變化,stakeholder 永遠會有新的需求。但我們可以改變的是:面對這些「突如其來」時,不再手忙腳亂,而是有條不紊地過濾、分析、決策。這些工具不是要取代我們的判斷,而是幫我們更快地整理思路,把時間花在真正重要的思考上。

好的 PM 不是永遠說「好」的人,而是知道什麼時候該說「不」,並且能夠透過資料思考辨證,讓人心服。