不知道大家有在 Code Review 中被「狠狠批評」的經驗嗎?

你花了一整天寫的功能,滿懷期待地提交 PR,結果收到一堆「這個寫法有問題」、「為什麼不這樣寫」、「這樣會有 Bug」的評論。

你心裡想:「這些人怎麼這麼挑剔?我的程式碼明明能跑啊!」

然後你開始反擊:「這個寫法有什麼問題?」、「你說的 Bug 在哪裡?」、「你有更好的寫法嗎?」

結果,Code Review 變成了「程式碼法庭」,大家在爭論誰對誰錯,而不是如何讓程式碼變得更好。

這就是「暴力溝通」的典型症狀。

《博客來-非暴力溝通:愛的語言(全新修訂版)》這本書,正是為了解決這個問題。

它教會我,溝通不是「證明自己對」,而是「一起找到更好的解決方案」。

典型災難場景:

👤 工程師A:

「這個函式寫得不好,應該要重構」

👤 工程師B:

「哪裡不好?我的程式碼能跑啊」

👤 工程師A:

「能跑不代表寫得好,你看這個邏輯這麼複雜」

👤 工程師B:

「複雜又怎樣?你寫的就很簡單嗎?」

👤 工程師A:

「至少我的程式碼別人看得懂」

👤 工程師B:

「你的意思是我的程式碼別人看不懂?」

👤 工程師A:

「我沒這樣說,但你這個寫法確實有問題」

👤 工程師B:

「那你說說看,哪裡有問題?」

👤 工程師A:

「...算了,你愛怎麼寫就怎麼寫」

👤 工程師B:

「...」

為什麼會這樣?

非暴力溝通的四個要素:

描述事實,不帶評判

不好的表達:

「這個函式寫得很亂」

「這個命名很奇怪」

「這個邏輯有問題」

好的表達:

「這個函式有 50 行,包含了驗證、處理和儲存三個邏輯」

「這個變數名稱是 `temp`,比較通用」

「這個條件判斷有 5 層巢狀」

表達你的感受,而不是想法

不好的表達:

「我覺得你寫得不好」

「我認為這個設計有問題」

「我覺得你應該要這樣寫」

好的表達:

「我看到這個函式時,感覺有點複雜」

「我擔心這個邏輯可能會讓其他同事難以理解」

「我對這個效能有些疑慮」

說明你的需要或價值觀

不好的表達:

「你應該要這樣寫」

「這樣寫比較好」

「標準做法是這樣」

好的表達:

「我希望能讓程式碼更容易維護」

「我重視程式碼的可讀性」

「我希望能確保系統的穩定性」

提出具體、可執行的請求

不好的表達:

「你要重構這個函式」

「你應該要加上註解」

「你要處理這個問題」

好的表達:

「我們可以考慮將這個函式拆分成三個小函式嗎?」

「可以幫這個複雜的邏輯加上一些註解嗎?」

「我們可以一起討論一下這個潛在的問題嗎?」

改進後的 Code Review 範例:

👤 工程師A:

「我看到這個函式有 50 行,包含了驗證、處理和儲存三個邏輯。

我擔心這可能會讓其他同事難以理解和維護。

我希望能讓程式碼更容易維護。

我們可以考慮將這個函式拆分成三個小函式嗎?這樣每個函式的職責會更單一。」

👤 工程師B:

「你說得對,我確實把太多邏輯放在一個函式裡了。

我們可以一起討論一下怎麼拆分比較好?」

👤 工程師A:

「太好了!我覺得可以這樣拆分:

1. `validateUserInput()` - 負責驗證

2. `processUserData()` - 負責處理

3. `saveUserToDatabase()` - 負責儲存

你覺得這樣的拆分合理嗎?」

👤 工程師B:

「很合理!我來重構一下,謝謝你的建議。」

關鍵差異:

典型災難場景:

👤 PM:

「我們需要一個新的功能,讓用戶可以上傳圖片」

👤 工程師:

「這個功能需要考慮檔案大小限制、格式驗證、儲存空間、CDN 配置、安全性檢查...」

👤 PM:

「...什麼是 CDN?」

👤 工程師:

「CDN 就是內容傳遞網路,用來加速圖片載入...」

👤 PM:

「...我們先不要管這些技術細節,什麼時候可以上線?」

👤 工程師:

「這要看你們的需求規格,如果只是簡單上傳,大概一週;如果要加上壓縮、縮圖、浮水印,可能需要兩週...」

👤 PM:

「為什麼要這麼久?不就是上傳圖片嗎?」

👤 工程師:

「...」

為什麼會這樣?

1. 技術概念的「翻譯」

不好的表達:

「這個功能需要 Redis 快取」

「我們要用 WebSocket 做即時通訊」

「這個 API 需要 JWT 認證」

好的表達:

「這個功能需要一個『記憶體』來暫存資料,就是快取,存取速度很快」

「我們要用『即時通訊』技術,就像 LINE 一樣,訊息會立即傳送」

「這個 API 需要『身份證』來確認用戶身份,就像進門要刷卡一樣」

2. 商業價值的「翻譯」

不好的表達:

「這個功能會影響效能」

「這個設計不符合技術架構」

「這個需求太複雜了」

好的表達:

「這個功能可能會讓網站變慢,用戶體驗會變差」

「這個設計可能會讓後續維護變困難,增加開發成本」

「這個需求需要更多時間來確保品質,可能會延後上線時間」

3. 實際應用範例

場景:PM 要求即時聊天功能

👤 PM:

「我們需要即時聊天功能,用戶發送訊息後要立即顯示」

👤 工程師:

「我理解你的需求。這就像 LINE 的即時通訊一樣,對吧?

不過這在技術上需要一些額外的考量:

1. 即時性:我們需要建立『即時連線』,就像打電話一樣,需要保持連線

2. 穩定性:如果網路斷線,訊息不能遺失,就像簡訊一樣

3. 效能:如果同時有很多人在聊天,系統要能承受,就像電信公司要處理很多通話

基於這些考量,我建議我們分階段實作:

- 第一階段:基本聊天功能(1週)

- 第二階段:加入離線訊息(0.5週)

- 第三階段:優化效能(0.5週)

你覺得這樣的規劃合理嗎?」

👤 PM:

「很合理!我理解了技術的複雜性,我們就按照這個規劃進行。」

關鍵技巧:

1. Code Review 的 SOP

Before(暴力溝通):

「這個寫法有問題」

「為什麼不這樣寫?」

「這樣會有 Bug」

After(非暴力溝通):

「我注意到這個函式比較長,我擔心可能會影響可讀性。我希望能讓程式碼更容易維護。我們可以考慮將它拆分成幾個小函式嗎?」

2. 需求討論的 SOP

Before(暴力溝通):

「這個需求不合理」

「技術上做不到」

「時間不夠」

After(非暴力溝通):

「我理解你想要達成 X 目標,但目前的方案可能會遇到 Y 挑戰。

我希望能確保專案的品質和時程。我們可以一起討論一下是否有其他方案?」

1. 理解對方的動機

「PM 為什麼要這個功能?」

「設計師為什麼要這樣設計?」

「同事為什麼要這樣寫程式碼?」

2. 表達自己的動機

「我提出這個建議,是因為我關心程式碼的品質」

「我擔心這個方案,是因為我重視系統的穩定性」

「我建議這樣做,是因為我希望團隊能更有效率」

1. 從「對立」到「合作」

❌ 「你的想法有問題」

✅ 「我們一起找到更好的解決方案」

❌ 「你應該要這樣做」

✅ 「我們可以討論一下這樣做的好處和挑戰」

2. 從「批評」到「建設」

❌ 「這個設計不好」

✅ 「這個設計可以這樣改善」

❌ 「你的程式碼有問題」

✅ 「這個程式碼可以這樣優化」

非暴力溝通不是「軟弱」,而是「智慧」。

有重要三個原則:

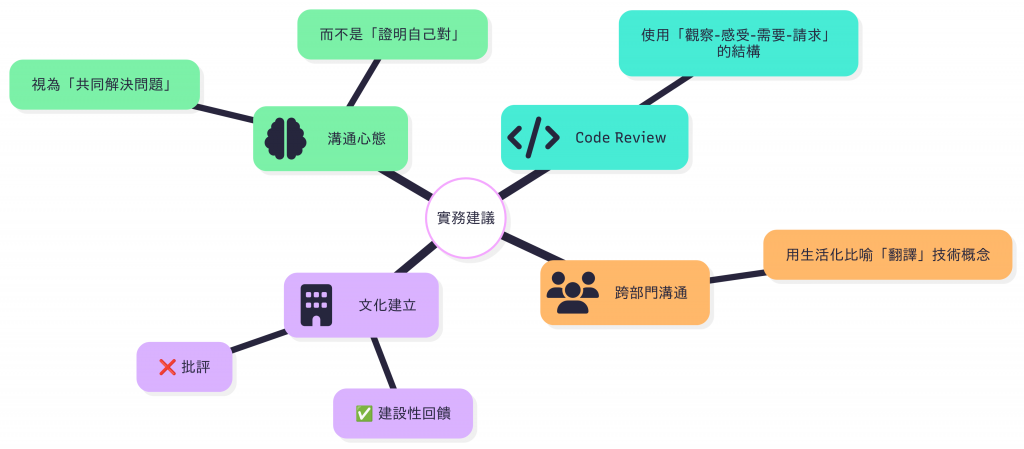

實務建議:

好的溝通不是為了證明自己對,而是為了找到更好的解決方案。

明天我們來聊聊,如何用「向上管理」來讓你的技術價值被看見。

#非暴力溝通 #CodeReview #團隊協作 #溝通技巧 #吳桑泥的升級書單