今天想聊個話題:資深工程師和初階工程師,最大的差別是什麼?

寫 Code 的速度?

懂的框架多寡?

我覺得都不是。

最大的差別在於處理「混亂」和「複雜」的能力。

當面對一個模糊的需求或一個棘手的系統問題時,能快速理清頭緒、抓住重點、並清楚地把解決方案講給別人聽——這,才是一位工程師真正的超能力。

這種能力不是天生的,而是一套可以學習的「思維方法」。

今天,我們就從兩個最常見的痛點切入,正好用書中的工具來升級我們處理資訊的「大腦 OS」。

博客來-整理想法的技術:讓你避免腦袋一片混亂、語無倫次的13項思緒整理工具 (電子書)

你一定有過這種感覺。接手一個老舊專案要重構,或是要規劃一個新系統,腦子裡會瞬間湧入幾十個念頭。

資料庫要怎麼選、API 規格要怎麼訂、要不要用微服務、前端框架用哪個、CI/CD 怎麼搭、測試怎麼寫… 這些念頭互相打架,最後你的大腦就像跑了太多執行緒一樣,CPU 100%,然後就卡住了。

當你的腦袋打結時,別再逼自己「想清楚」。正確的做法是,把你腦中所有的想法,全部倒出來,攤在一張白紙或白板上。

這個「外化」的過程,能瞬間釋放你大腦的負擔。

這裡,「曼陀羅圖」 就是一個非常好用的工具。

它像是一個思考的鷹架,幫你把混亂的想法結構化。

應用: 規劃「系統重構」專案

與其在腦中空想,不如直接畫出這個九宮格。

把「系統重構」放中間,然後把你想到的所有面向,填到周圍的八個格子裡。

系統重構專案

┌──────────┬──────────┬──────────┐

│ 前端優化 │ 後端效能 │ 資料庫設計│

├──────────┼──────────┼──────────┤

│ 程式碼品質 │ 系統重構 │ 測試覆蓋率 │

├──────────┼──────────┼──────────┤

│ 監控告警 │ 團隊協作 │ 文件完整性│

└──────────┴──────────┴──────────┘

看見全貌: 你不再是瞎子摸象,而是有了一張完整的地圖。

降低焦慮: 把想法寫下來,大腦就不用再耗費力氣去記住它們,焦慮感會大幅降低。

產生行動: 這張圖本身就是一份行動藍圖,你可以清楚地看到下一步該從哪個模組開始分析。

這是另一個常見的窘境。

關於一個技術方案,你可能花了好幾天思考,從架構、效能、到風險都想得很透徹。

但到了會議上,當老闆問你「說一下你的方案」時,你卻從技術細節開始講起,繞了半天,聽眾還是一頭霧水,最後不耐煩地打斷你:「所以,你的重點是什麼?」

有價值的溝通,不在於你說了多少,而在於對方接收了多少。

在表達一個複雜想法前,先為你的內容套上一個簡單、好懂的框架,讓聽眾可以輕鬆跟上你的思路。

這裡,「3 的邏輯樹」 就是一個萬用的溝通框架。

任何技術提案,都可以整理成三個層次。

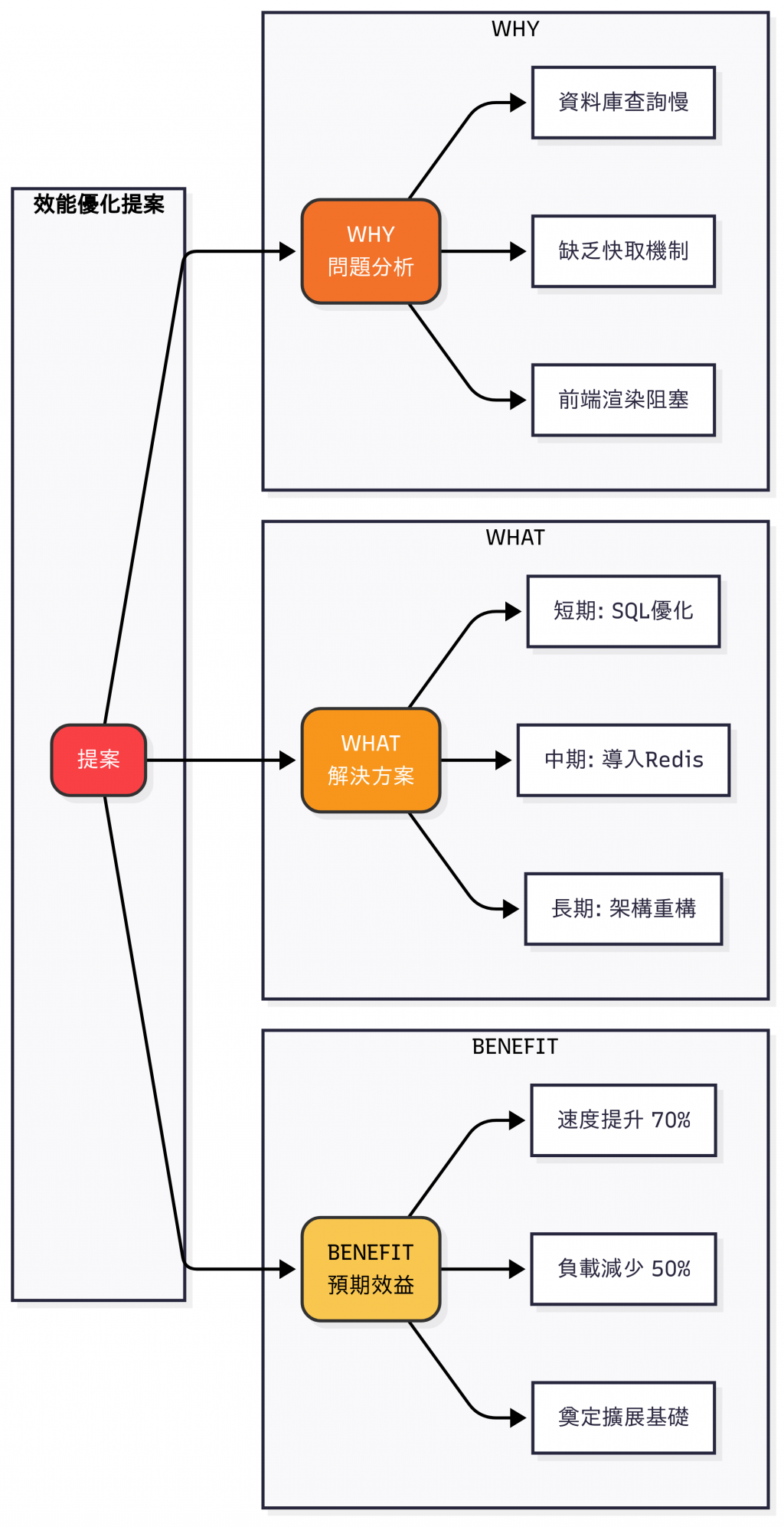

實際應用: 報告「效能優化提案」

在開口前,先在心裡或草稿紙上,把你的提案整理成這三點:

WHY (為什麼要做?): 我們遇到了什麼問題?

WHAT (我們要怎麼做?): 具體的解決方案是什麼?

BENEFIT (做完後有什麼好處?): 預期能帶來什麼價值?

// 把你的想法,整理成這個結構再輸出

{

"WHY (問題分析)": "目前資料庫查詢慢、快取機制不足,造成 API 響應時間過長。",

"WHAT (解決方案)": "我建議分三步走:短期優化 SQL、中期導入 Redis、長期重構架構。",

"BENEFIT (預期效益)": "完成後,預計 API 速度能提升70%,伺服器負載降低50%。"

}

表達清晰: 你的發言會有非常清楚的邏輯主線,聽眾很容易就能理解。

展現專業: 這會讓你看起來不只是一個會做事的工程師,更是一個懂得思考和溝通的專家。

提高說服力: 當你把「為什麼」和「帶來的好處」講清楚時,你的方案就更容易獲得支持。

今天介紹的兩個方法,看起來只是簡單的工具,但它們背後代表的是一種思維模式的轉變:把無形的思考,變成有形的、可以被管理和優化的流程。

當你習慣了這種思維模式,你會發現它可以用在任何地方:

用腦力激盪來發想 Side Project 的點子。

用讀書報告的框架來內化一本技術書籍的知識。

用人生座標圖來規劃自己未來三年的職涯路徑。

Code 會過時,框架會更迭,但清晰思考和高效溝通的能力,是你職涯中最保值的資產。

希望今天分享的這兩個整理想法的方法,能成為你人生工具箱裡,最鋒利的那兩把瑞士刀。

#整理想法 #可視化工具 #技術職涯 #人生改變 #吳桑泥的升級書單