底層邏輯:為什麼你總是追逐新技術,卻無法建立核心競爭力?

停止追逐技術的幻象,開始建立真正的競爭力

在軟體開發的世界裡,我們總是忙著追逐下一個「熱門技術」。

React 剛學會,Vue 3.0 就出來了;Docker 還沒摸熟,Kubernetes 又成了必備技能;微服務架構還沒搞懂,Serverless 又開始流行。

我們像個永遠在追趕的跑者,卻發現自己永遠在起跑線上。

直到讀了劉潤的《底層邏輯:看清這個世界的底牌》,我才恍然大悟:我們一直在追逐現象,卻忽略了本質。

技術焦慮的根源:我們在追逐什麼?

現象 vs 本質:技術世界的迷霧

在《底層邏輯》中,劉潤提出了一個核心觀點:「現象是表面的,本質是深層的。只有抓住本質,才能應對變化。」

這讓我重新審視自己的技術學習歷程:

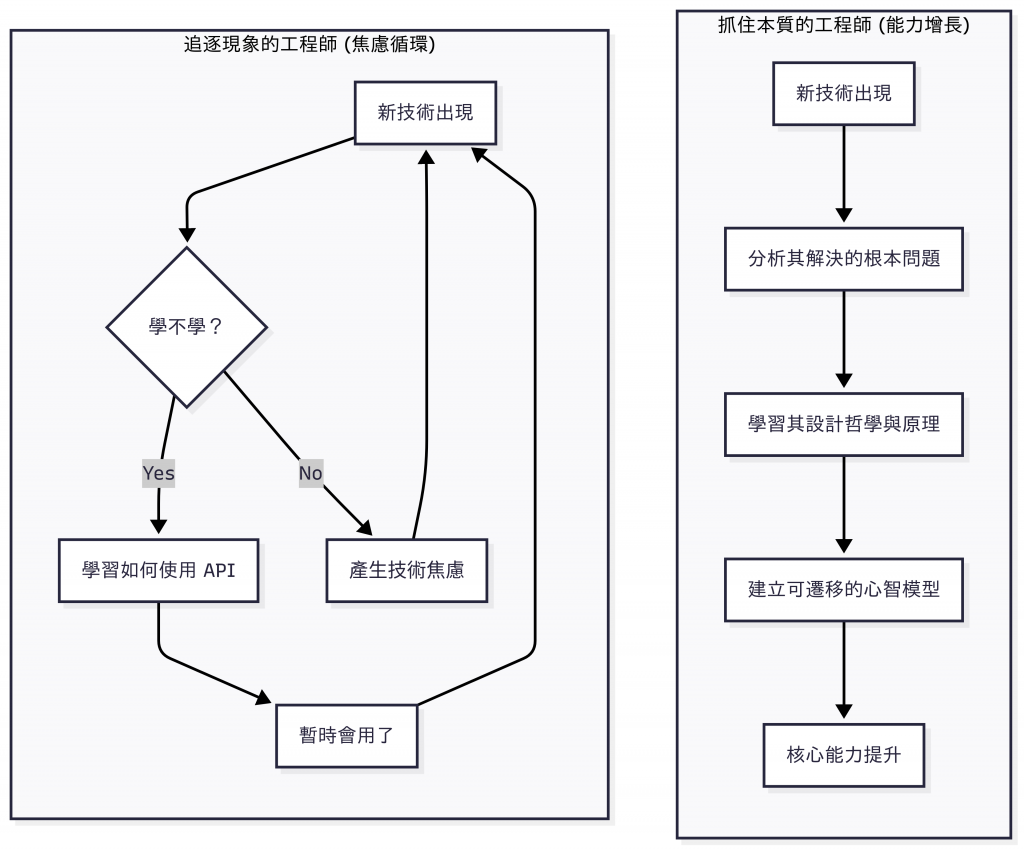

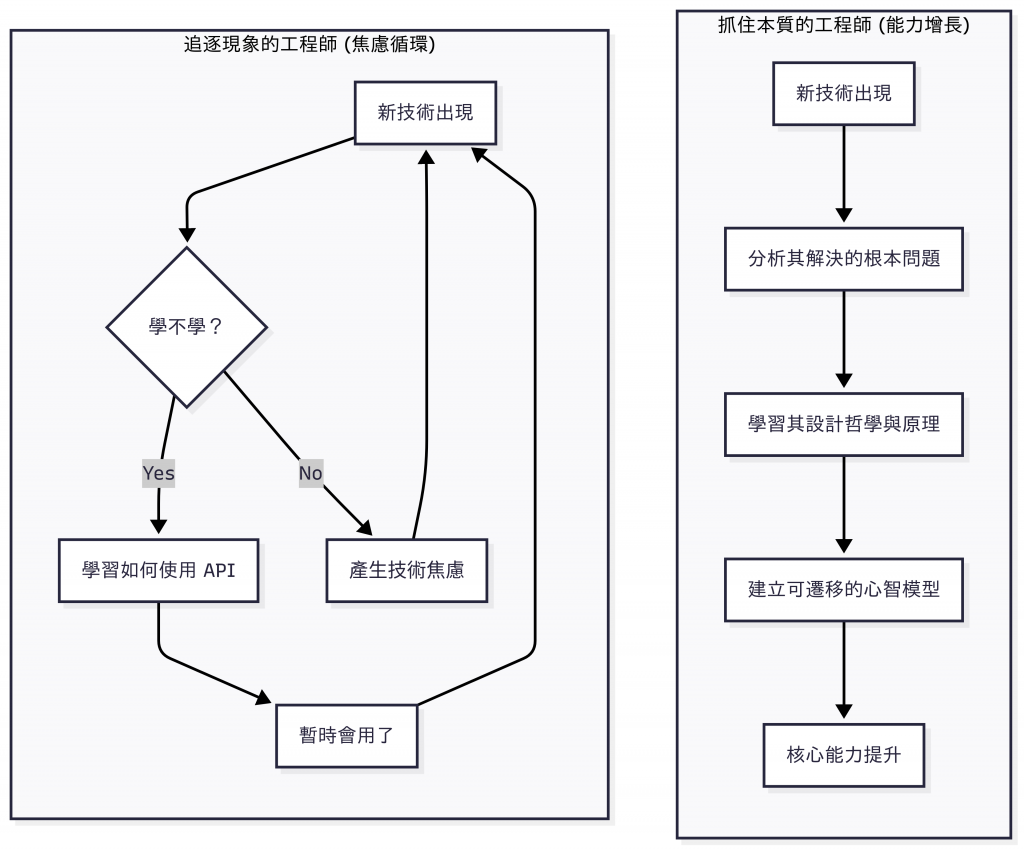

追逐現象的工程師:

- 看到新框架就學,看到新工具就試

- 學習目標是「會用」,而不是「理解為什麼」

- 技術棧不斷變化,但解決問題的能力原地踏步

- 面對新問題時,總是先問「用什麼技術」,而不是「問題的本質是什麼」

抓住本質的工程師:

- 專注於理解技術背後的設計哲學和核心原理

- 學習目標是「建立思維模型」,而不是「記住 API」

- 技術棧可以靈活切換,但解決問題的能力持續提升

- 面對新問題時,先分析問題本質,再選擇合適的工具

我的「技術焦慮」覺醒時刻

三年前,我經歷了一次深刻的技術焦慮。

當時團隊決定從 PHP Laravel 遷移到 Node.js,我花了整整三個月學習 JavaScript 生態系:Express、Koa、NestJS、TypeScript、Webpack、Babel...

三個月後,我發現自己學會了很多「工具」,但面對一個複雜的業務邏輯問題時,我還是不知道該如何設計架構。

那一刻我意識到:我一直在學習「怎麼做」,卻沒有學會「為什麼要這樣做」。

底層邏輯:穿透技術迷霧的思維武器

什麼是「底層邏輯」?

劉潤在書中定義:「底層邏輯是事物運作的基本規律,是不變的,是萬變不離其宗的『宗』。」

在軟體開發中,底層邏輯就是那些不變的核心原理:

-

資料結構與演算法:無論用什麼語言,排序的本質都是比較和交換

-

系統設計原則:單一職責、開放封閉、依賴反轉,這些原則在任何技術棧都適用

-

網路通訊原理:HTTP、TCP/IP 的底層機制,不會因為框架的變化而改變

-

資料庫設計思維:正規化、索引、事務的概念,從關聯式到 NoSQL 都通用

我的「底層邏輯」實踐框架

基於《底層邏輯》的啟發,我建立了一套「穿透技術迷霧」的學習框架:

第一層:現象觀察 (What)

- 這個技術解決了什麼問題?

- 它有什麼特點和優勢?

- 在什麼場景下會被使用?

第二層:原理分析 (Why)

- 為什麼要這樣設計?

- 背後的設計哲學是什麼?

- 解決了什麼根本性問題?

第三層:本質提取 (How)

- 核心的抽象概念是什麼?

- 可以應用到其他場景嗎?

- 與已知知識有什麼關聯?

第四層:遷移應用 (Transfer)

- 如何將這個思維模型應用到新問題?

- 在什麼情況下這個方法會失效?

- 如何與其他方法組合使用?

實戰案例:從 React Hooks 到函數式思維

讓我用一個具體例子來說明這個框架:

現象觀察: React Hooks 讓我們可以在函數組件中使用 state 和生命週期。

原理分析: Hooks 的設計哲學是「函數式編程」和「組合優於繼承」。它解決了 Class Component 的複雜性和邏輯複用問題。

本質提取: Hooks 的核心是「狀態與邏輯的封裝與組合」。這個概念可以應用到任何需要狀態管理的場景。

遷移應用: 當我學習 Vue 3 的 Composition API 時,我發現它們有相同的底層邏輯。當我設計自定義 Hook 時,我運用的是「高階函數」的思維。

建立你的「技術競爭力」護城河

從「工具使用者」到「問題解決者」

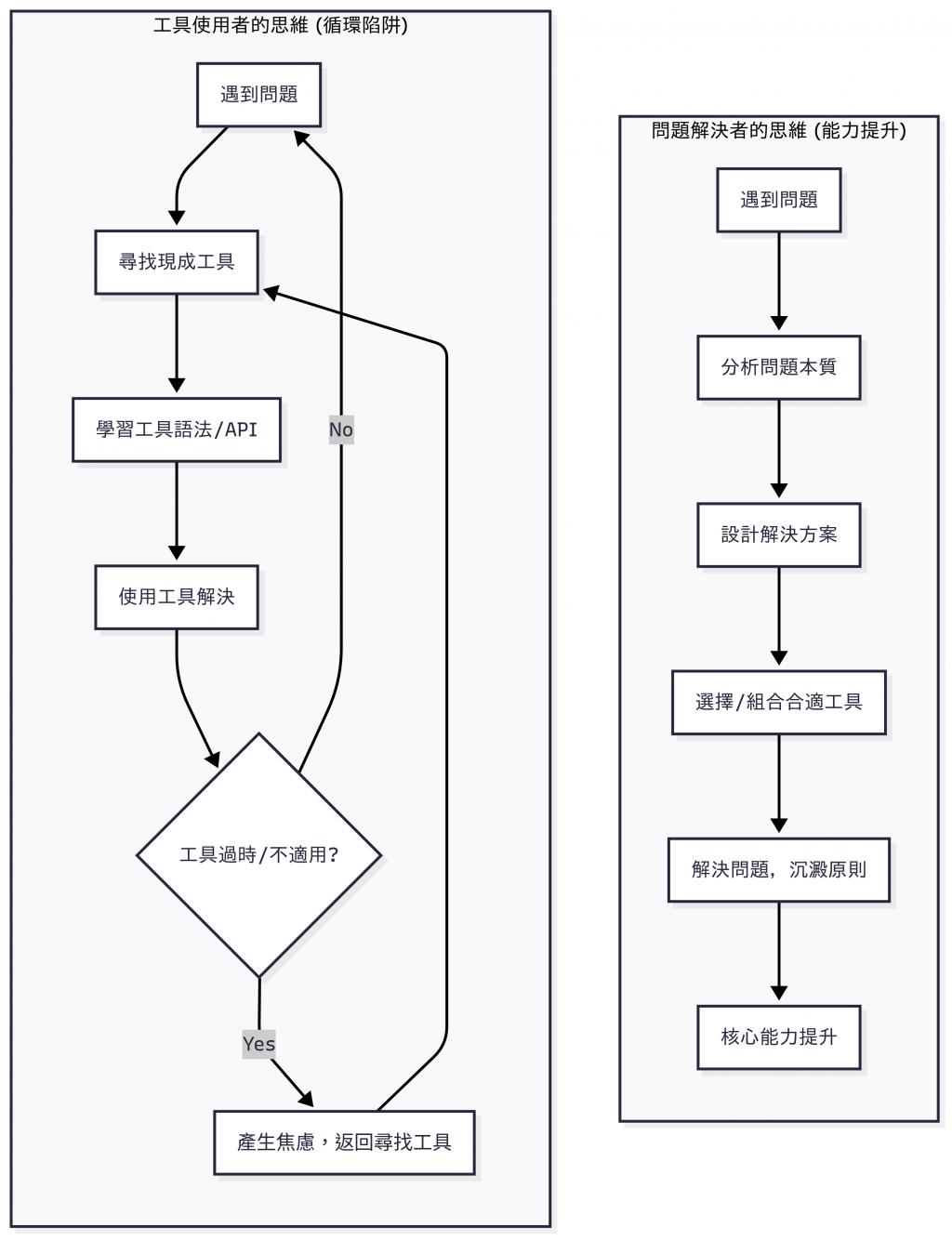

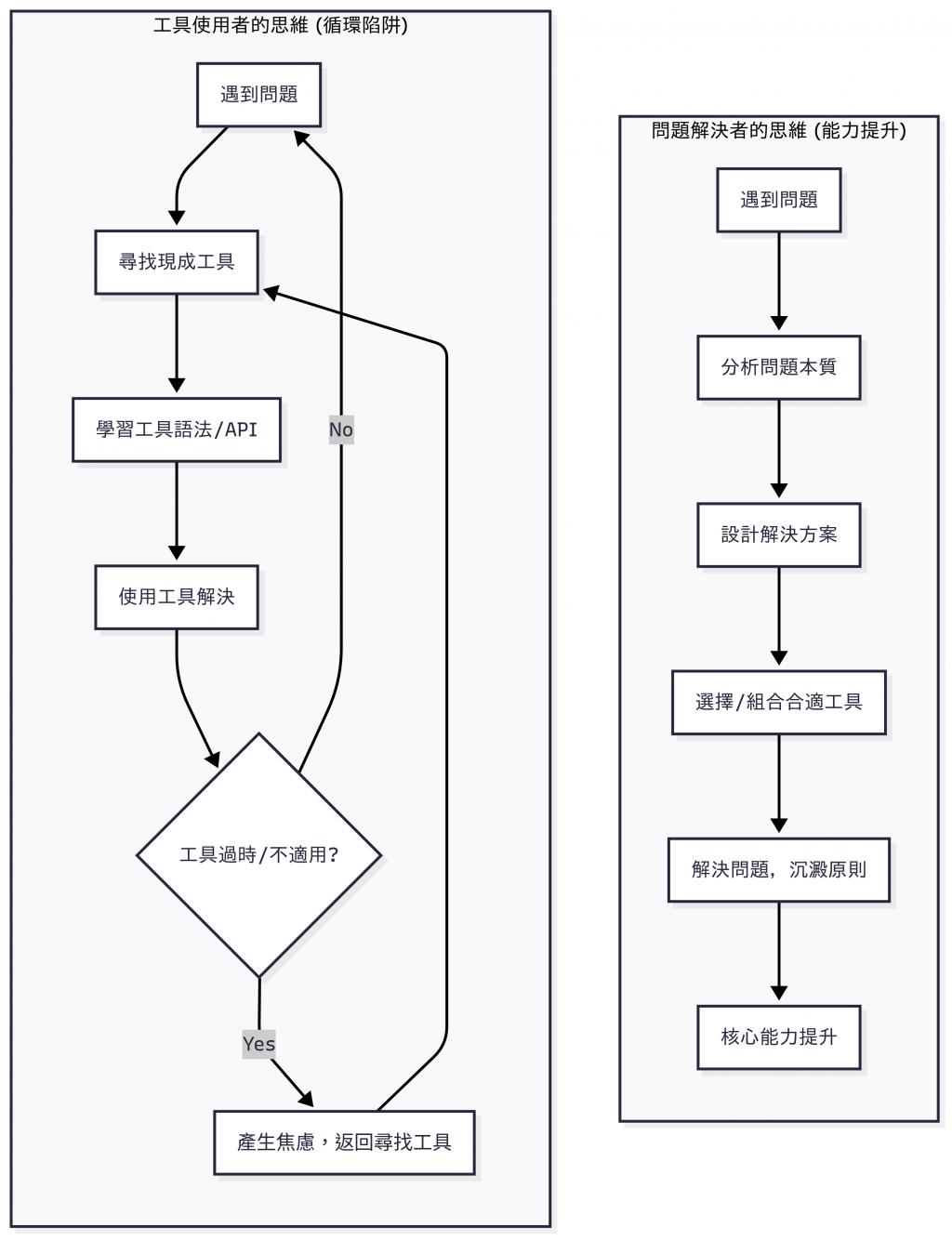

《底層邏輯》讓我明白,真正的競爭力不是來自於「會用多少工具」,而是來自於「解決問題的能力」。

工具使用者的思維:

- 遇到問題 → 尋找工具 → 學習工具 → 使用工具

- 工具過時 → 焦慮 → 學習新工具 → 循環

問題解決者的思維:

- 遇到問題 → 分析本質 → 設計解決方案 → 選擇合適工具

- 工具變化 → 調整實現方式 → 核心能力不變

我的「技術護城河」建構策略

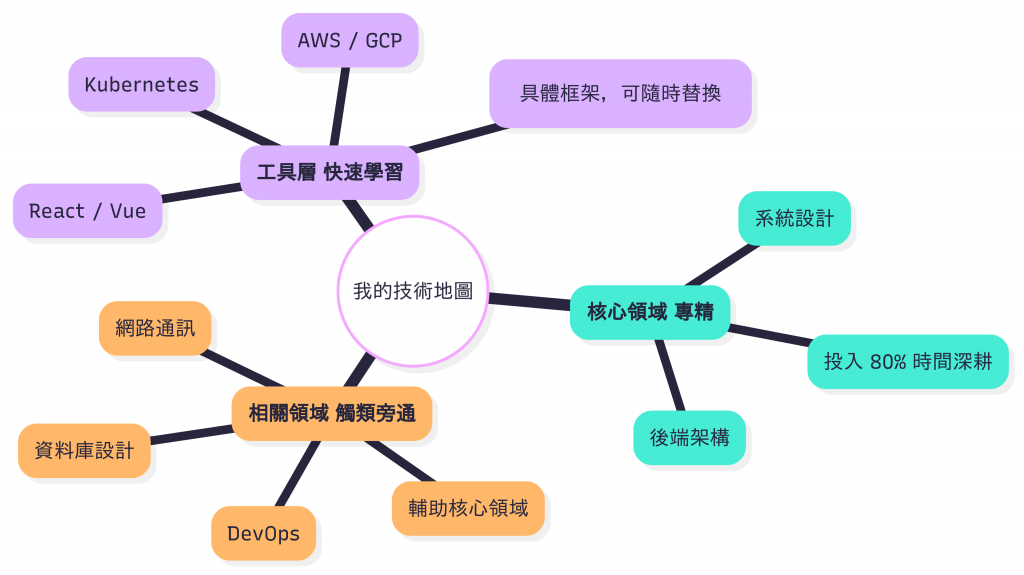

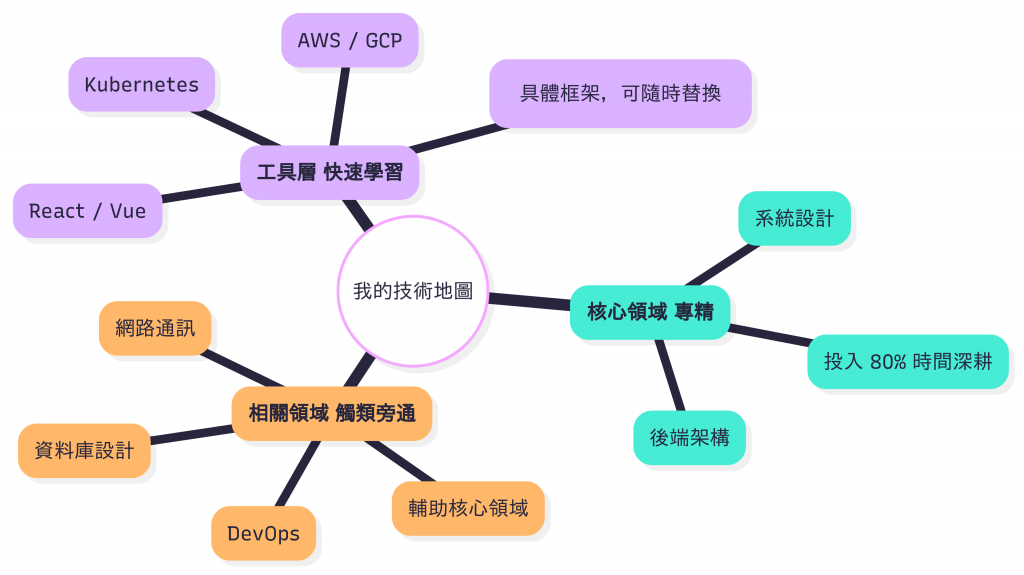

1. 建立「技術地圖」而非「技術清單」

我不再追求「會用」多少技術,而是建立一張「技術地圖」:

-

核心領域:我專精的 2-3 個技術領域(對我來說是後端架構和系統設計)

-

相關領域:與核心領域相關的技術(如 DevOps、資料庫設計)

-

工具層:具體的框架和工具(這些可以快速學習和替換)

2. 投資「不變的能力」而非「變化的工具」

我把 80% 的學習時間投資在「不變的能力」上:

-

抽象思維能力:能夠將複雜問題分解為簡單模組

-

系統設計能力:能夠設計可擴展、可維護的架構

-

問題分析能力:能夠快速定位問題的根本原因

-

學習遷移能力:能夠將已知知識應用到新領域

3. 建立「技術決策」的底層邏輯

面對技術選擇時,我不再問「這個技術火不火」,而是問:

-

這個技術解決了什麼根本問題?

-

它背後的設計哲學是什麼?

-

在我們的具體場景下,它是最佳選擇嗎?

-

如果這個技術消失了,我們的核心能力會受影響嗎?

從追逐到引領:成為技術的「造浪者」

停止被技術牽著鼻子走

《底層邏輯》的最後一章提到:「只有掌握了底層邏輯,才能從被動適應變化,轉為主動創造變化。」

這讓我重新定義了自己的技術學習目標:

從「技術追隨者」到「技術引領者」

我不再滿足於「學會使用」新技術,而是開始思考:

- 這個技術的設計有什麼可以改進的地方?

- 如何將不同技術的優點結合起來?

- 能否創造出更適合我們場景的解決方案?

我的「技術引領」實踐

1. 深度研究 + 創新應用

我不再淺嘗輒止地學習新技術,而是:

-

深度研究:理解技術的設計哲學和實現原理

-

創新應用:將技術應用到新的場景或與其他技術結合

-

經驗分享:將深度思考的結果分享給團隊和社群

2. 建立「技術判斷力」

我開始培養自己的「技術判斷力」:

-

趨勢判斷:哪些技術是真正的創新,哪些只是包裝

-

適用性判斷:在什麼場景下應該使用什麼技術

-

風險判斷:採用新技術的風險和收益分析

3. 成為「技術布道者」

我開始在團隊中扮演「技術布道者」的角色:

-

技術選型:基於底層邏輯為團隊選擇合適的技術

-

知識傳承:將深度理解傳授給團隊成員

-

創新推動:推動團隊進行技術創新和改進

總結:建立你的技術競爭力護城河

《底層邏輯》讓我明白,在技術快速變化的時代,真正的競爭力來自於:

1. 抓住不變的本質

- 專注於技術背後的設計哲學和核心原理

- 建立可遷移的思維模型和解決問題的能力

2. 建立系統性的學習方法

- 從現象到本質,從工具到思維

- 投資不變的能力,而非變化的工具

3. 從被動適應到主動創造

- 不再被技術牽著鼻子走

- 成為技術的「造浪者」而非「追浪者」

4. 建立技術判斷力

- 能夠識別真正的創新和虛假的熱潮

- 基於底層邏輯做出明智的技術決策

在這個技術快速變化的時代,只有掌握了底層邏輯,才能建立真正的競爭力護城河。

停止追逐技術的幻象,開始建立解決問題的核心能力。

#底層邏輯 #技術競爭力 #系統思維 #問題解決 #技術護城河 #劉潤