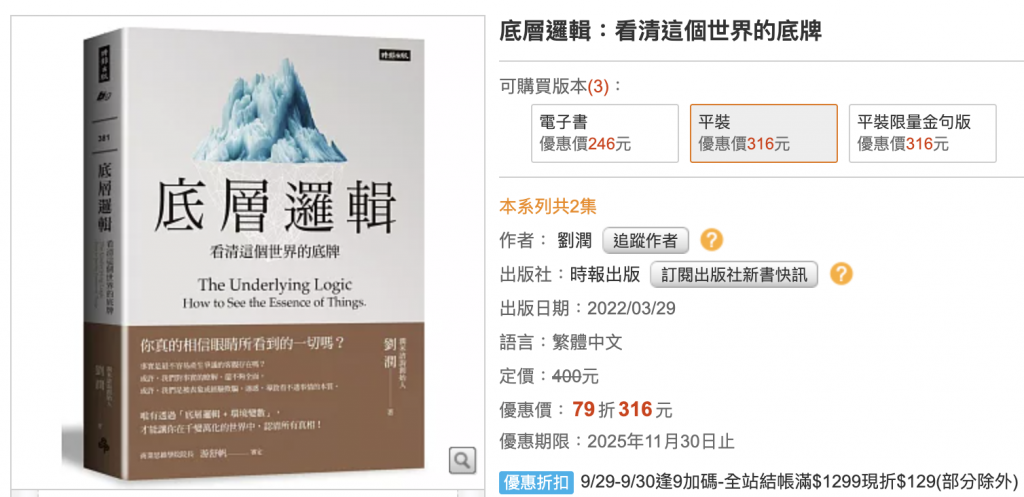

今天還是想聊聊《博客來-底層邏輯:看清這個世界的底牌》這本書,以及書中一個讓我醍醐灌頂的觀點:「共贏」。

書中提到的一個判斷原則:

「對你好我好的事情可以做,對你不好,或對我不好的事情,這件事就不該做。」

這句話像一道光,瞬間照亮了我心中許多盲點。

在台灣的社會環境中,我們,特別是女性,似乎總是被期待扮演「奉獻者」與「犧牲者」的角色。

從小,我們被教導要溫柔、懂事、以大局為重。

進入家庭,社會對「好媽媽」、「好妻子」的形象,更是充滿了無盡的期望——妳要為家庭付出、為孩子犧牲,彷彿個人的需求與感受,在這些角色面前,都顯得微不足道。

這種「犧牲文化」不只限於家庭,它像空氣一樣瀰漫在職場與人際關係中。

我們害怕提出需求會被視為自私,擔心爭取權益會被貼上「不好惹」的標籤。

會習慣性地忽略自己的感受,壓抑自己的想法,只為了符合他人眼中的「好」。

但《底層邏輯》的「共贏」原則,卻給了我一個全新的視角去審視這一切。

一段健康的關係,無論是家庭、職場還是朋友之間,都不應該建立在任何一方的犧牲之上。

「共贏」的底層邏輯,其實是一種可持續發展的思維模型。

它並非鼓勵我們變得自私自利,而是倡導在做任何決定前,都將「雙方」的利益納入考量:

健康的家庭關係:不再是母親單方面的犧牲與勞累,而是家庭成員共同分擔、互相扶持。當媽媽的需求被看見、被滿足,她才能擁有更豐沛的能量去愛護家人,這是一個正向的能量循環。

高效的職場協作:一個專案的成功,不應建立在壓榨某個團隊或成員的基礎上。當團隊的目標與個人的成長能夠達成一致,當貢獻被公平地認可,才能激發出最強大的創造力與向心力,最終讓所有參與者都成為贏家。

真誠的人際互動:朋友之間、伴侶之間,最好的狀態是彼此滋養、共同成長。任何需要你委屈自己去維繫的關係,長遠來看,都是一種內耗。

這個觀點讓我深刻體悟到,過去那種「為了你好,我願意犧牲」的想法,或許從一開始就走錯了方向。

因為真正的「好」,應該是包含「我」在內的。

一個不快樂、被掏空的自己,又如何能為他人帶來真正的幸福?

《底層邏輯》帶給我的,不只是一個觀念的轉變,更是一種行動的指引。

現在,每當我面臨抉擇時,我會先在心裡問自己幾個問題:

這個決定對「我」好嗎? 它是否符合我的價值觀?是否會過度消耗我的精力與熱情?

這個決定對「你/你們」好嗎? 它是否會損害他人的利益?是否考慮到了對方的感受與需求?

有沒有一個「更好」的選項,能讓我們「都」更好?

當我們開始練習用「共贏」的視角去思考,會發現許多看似無解的難題,都可能出現新的轉機。

不再需要扮演悲情的犧牲者,而是可以成為一個主動為自己、也為他人創造價值的「合作者」。

這本書的智慧遠不止於此,但光是「共贏」這一點,就足以讓我受用無窮。

如果你也曾為人際關係中的失衡感到疲憊,或是在多重角色中迷失了自己,我誠摯地推薦你,翻開《底層邏輯》,從中找到那把解開枷鎖、升級人生的鑰匙。

現在,當我面臨抉擇時,我的大腦會跑一個簡單的 check:

isGoodForMe():這件事對我的長期發展、精神狀態是加分還減分?

isGoodForThem():這件事會不會損害對方(團隊)的合理利益?

canWeOptimize():有沒有更好的方法,可以創造一個 Win-Win 或 Win-More 的局面?

這個流程幫助我過濾掉許多無謂的內耗,讓我能更專注在真正有價值的事情上。

總結來說,「共贏」思維就像是為我的人生作業系統裝上了一個關鍵的升級模組。

它讓我明白,一個好的決策,應該像一段優雅的程式碼,不只能運作,還要有效率、可維護,並且對系統中的所有元件都友善。

希望我們都能為自己,也為世界,寫出更棒的「共贏」人生 Code。

#底層邏輯 #共贏 #價值觀 #團隊協作 #決策思維 #劉潤