In 極限開發辦公室——

Moon: 「黛西,因應導入敏捷,我們的團隊也變成「跨職能團隊」(Cross-functional Team),但我發現大家雖然坐在同一個桌子,卻還是各做各的事。前端不知道後端在忙什麼,設計師和工程師老是在吵架... 感覺並沒有比較敏捷啊!」

黛西拍拍她的肩膀:「Moon,別急~其實這就是跨職能團隊常見的困境。打造高績效團隊不是靠加班硬撐,而是要結合 清晰目標、責任分工、文化養成,再加上 AI 助攻,你會發現整個團隊能跑得更快、更穩!」

Moon:「聽起來好神奇,但具體能怎麼做?」

黛西笑著說:「走吧,我帶你回到現場,我們一起來看!」

咳咳~黛西帶你回到現場。

跨職能團隊往往由不同部門組成:工程、設計、行銷、客服,大家專業不同、語言不同、習慣不同。雖然多元,但也容易引爆混亂:

要破解這些難題,除了流程設計,還需要文化氛圍,更要善用 AI 工具來提升效率。其實,跨職能團隊本來就充滿挑戰:角色專業不同、價值觀不同、甚至用語不同。但這也是它最有價值的地方,只要設計得好,就能激發出一加一大於二的能量!

我們之前聊了很多關於敏捷、AI 自動化的工具和方法。但無論工具多麼先進,產品開發的核心,始終還是**「人」和「團隊」** 。

Moon 的煩惱,點出了許多組織在轉型敏捷時遇到的最大挑戰:跨職能團隊的協作並不是將不同職能的人放在一起就好,它需要刻意的方法和機制來讓團隊發揮最大綜效。

接下來我們一起來看看。

方向一:共同的「產品目標」與「使命感」(One Product Goal & Mission)

一、最終的產品目標

跨職能團隊成功的關鍵,在於所有成員都對最終的產品目標 有清晰且共同的理解。他們必須將自己視為一個整體,共同為這個目標負責,而不是只為自己的職能(例如:我只負責寫 Code,不關心用戶體驗)。

在每個 Sprint 開始時,PO 必須清楚傳達當前的 Product Goal 。團隊需要一起討論,確保每個人都能將自己的任務與這個目標連結起來。

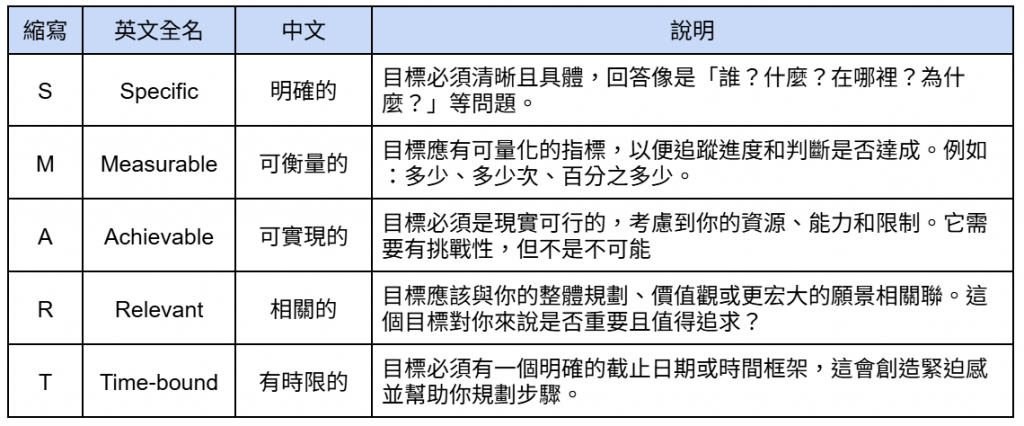

二、SMART 原則

Product Goal 也可參考 SMART 原則,「SMART」是一個縮寫,代表了目標應具備的五個關鍵特徵:

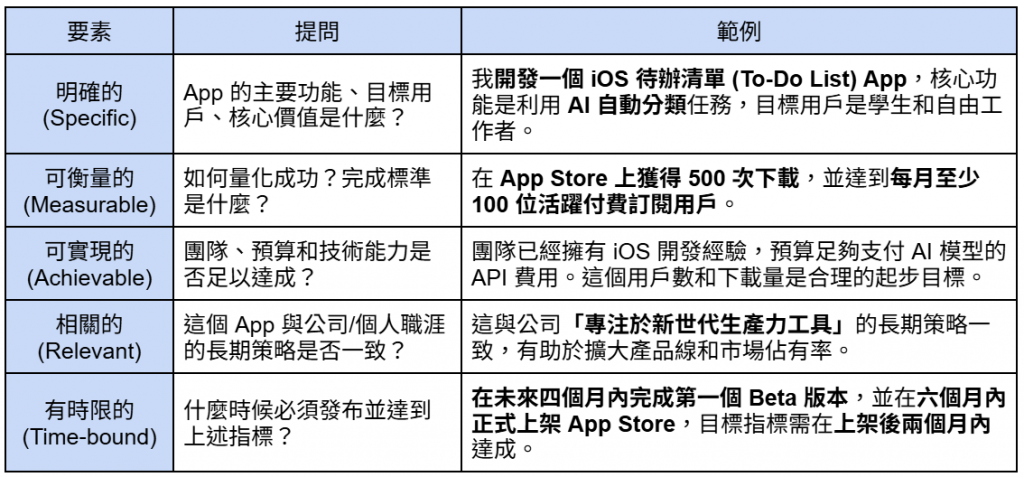

舉例說明:如果你只有一個模糊的目標,例如:「我要開發一個新的生產力 App。」根據 SMART 原則,你可以將其轉化為一個更有效的目標:

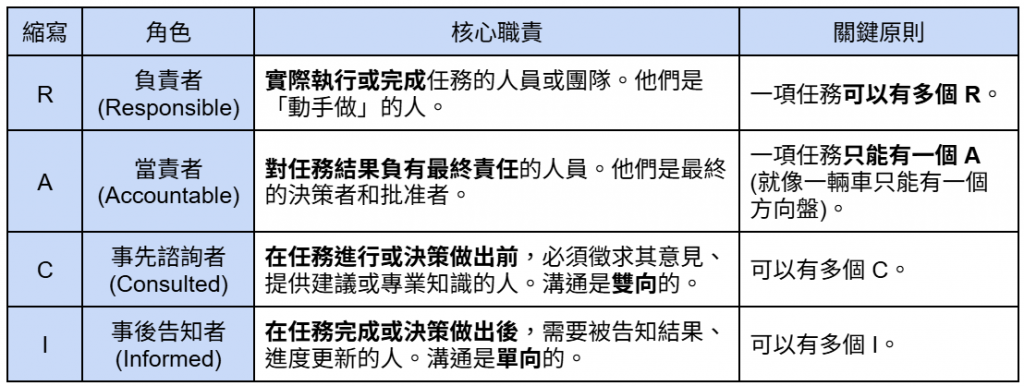

三、RACI 責任分配矩陣

使命感不能只是淪為口號,透過 RACI 責任分配矩陣變得更具體。RACI 是一種被廣泛應用於專案管理和組織流程中的工具,它透過明確定義每個參與者在特定任務中的責任和權限 ,來提高效率、減少混亂和避免責任推諉。

RACI 是一個縮寫,代表了在任何任務或決策中可能出現的四種主要角色:

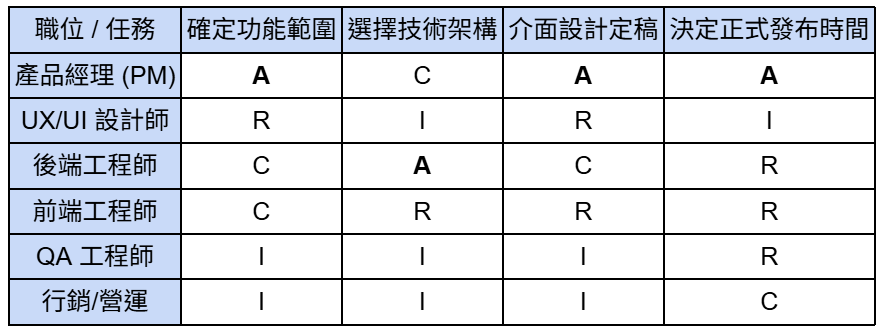

假設一個專案目標是「開發並發布一個新的網站留言功能」,涉及不同角色和部門。

🤖 AI 可以如何協助?

方向二:可視化的「資訊共用中心」(Information Radiator)

將所有的工作流程(從發想到部署)都放在看板上,讓任何人都能清楚看到每個任務的狀態、負責人和潛在的阻礙。

🤖 AI 可以如何協助?

方向三:定期的「技能交流與輔導」(Cross-Training & Coaching)

鼓勵團隊成員進行定期的 Skill Sharing 會議,互相教學,SM 也可以引導團隊在 Sprint Retrospective 中討論「如何幫助彼此完成更多任務」。

🤖 AI 可以如何協助?

方向四:高效溝通與決策

決策與溝通的透明度,直接影響團隊成員的投入感和工作熱情,如果團隊成員覺得自己的意見不被聽見,或是決策過程總是在「黑箱」中進行,會極大地損害士氣和對團隊的信任。

一、導入敏捷

實施敏捷,如: Scrum/Kanban 等透明化流程,讓所有人都看到工作進度和決策依據。當團隊成員知道他們的貢獻(Input)被重視 ,並且決策是基於事實和共同目標 時,他們會更願意投入並為最終的結果負責。這種信任和透明度是**自我管理(Self-managing)**團隊的基礎。

二、建立透明的決策框架(RAPID/DACI)

這兩個框架能將原本模糊、容易引發爭議的決策過程,變得清晰、高效且具有責任感 。對於跨職能團隊而言,它們尤其重要,因為團隊成員背景多元,對專案的關注點和投入度各不相同。

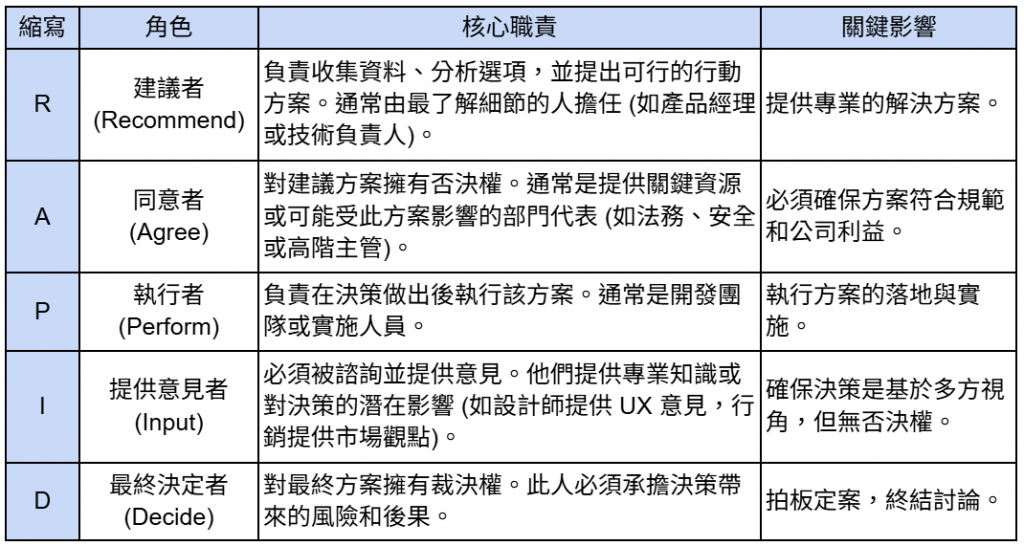

RAPID: 是一種結構化的決策框架,核心是將決策過程中的每個參與者,明確賦予五種角色中的一種,確保在任何決策點上,權責都很清楚。

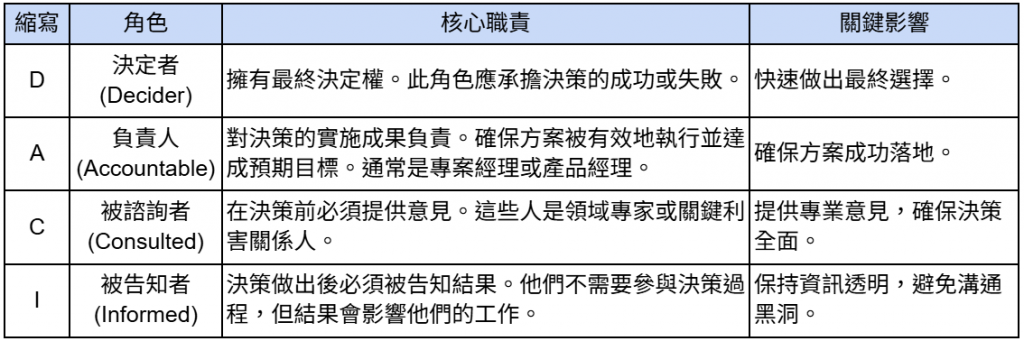

DACI: 是另一種常見的決策框架,與 RAPID 類似,但它更偏向於專案管理和實施階段的決策控制,尤其強調誰是最終的負責人。

透過這些框架,在會議開始前,D(Decider, 決定者) 或 A(Approver, 核准者)的角色就被明確指定,這可以讓討論不再是漫無目的的集體發散,而是聚焦於為決策者提供足夠的資訊 (Input) ,一旦資訊到位,決策者就能迅速拍板,終結冗長的討論。

方向五:心理安全與文化養成

一、心理安全感

在一個高效的跨職能團隊中,衝突不是壞事,而是進步的催化劑,但前提是,必須存在心理安全。當團隊成員感受到心理安全時,他們敢於進行建設性地挑戰。他們知道提出尖銳問題(例如:「這個技術方案真的能在這個 Sprint 內完成嗎?」)不是針對個人,而是為了產品的共同利益。

這種健康的意見交鋒,能讓團隊在開發初期就找出盲點,讓潛在的錯誤提早被發現,大幅提高產品質量。

二、文化養成

跨職能團隊的優勢在於技能的多樣性,但這需要文化來推動知識的流通。

在缺乏信任的文化中,成員會傾向於「只做自己的工作」,害怕展示自己的弱點或不熟悉的領域。這使得團隊無法互相支援。透過建立互相信賴的關係和文化, 團隊成員會更樂於進行**「技能交流與輔導」(Cross-Training)** 。例如,後端工程師願意花時間向前端解釋 API 結構,QA 願意教導開發者如何寫自動化測試腳本。

這種知識共享讓團隊不再依賴單一成員的專業知識,當關鍵人物休假時,團隊仍能運作,保障了開發的連續性。

這些都可以透過定期地 Retro、Working Agreements、鼓勵即時正向回饋。

🤖 AI 可以如何協助?

黛西:Moon,你看!打造高績效的跨職能團隊,不是把人綁在一起就沒事了。它需要一個共同的目標、透明的資訊流,以及持續學習和互相支持的文化。

Moon: 哇!我懂了!我們不能只是「物理上」的跨職能,還要做到「心態上」和「資訊上」的跨職能!我要馬上回去設定 n8n,讓我的團隊不再有資訊黑洞!

黛西: 沒錯!當你的團隊協作效率達到極致,你的產品交付能力也會隨之飆升。這就是敏捷精神帶來的真正力量!