位於極限發辦公室一隅...

Moon:「天啊!我真的快被撕裂了!A部門主管說我們的設計要大膽創新,才能吸引眼球;B部門主管卻說要保守,避免任何潛在的法規風險;就連隔壁部門的資深經理都跑來建議,說功能應該要跟他習慣的一樣才好用…」

Moon 雙手抱頭,一臉崩潰:「我把所有人都拉進會議室,想說一次對齊所有意見,結果變成大型辯論會,七嘴八舌,最後什麼結論都沒有,產品反而變成了誰都看不懂的四不像!我到底該怎麼辦啊?」

咳咳~黛西帶你回到現場。

Moon 的崩潰心聲,相信是許多產品經理(PM)都曾有過的痛。

利害關係人(Stakeholder)管理 ,這門學問可說是專案能否順利推行的核心關鍵。他們是那些能影響專案或被專案影響的人,有人掌握著資源與否決權,能決定我們的產品能否順利上市;有人則是你產品最終的用戶或推廣者。

當這些利害關係人的需求、期望與觀點相互衝突時,PM 若只是被動地接收所有意見,或試圖在大型會議中想要套用所有人的意見,往往會讓產品走向平庸、甚至難產。一個優秀的 PM,應該要扮演**「共識凝聚者」** 的角色,主動且有策略地管理這些動態,在對的節點讓關鍵人物參與,最終凝聚出對產品最有利的方向。

今天,就讓我們一起來看看,有哪些實用的方法可以幫助我們拆解這個複雜的難題。

想有效管理利害關係人,絕對不是把所有人都請來開會,真正的關鍵在於系統化的分析與個人化的溝通 。以下分享幾種實用的管理方法:

方法一:利害關係人盤點與分類 (Stakeholder Analysis & Mapping)

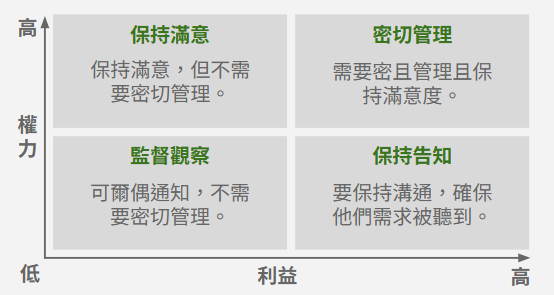

在開始行動前,首要任務是**「識別誰是利害關係人」** ,這不僅僅是列出一張名單,而是要進一步分析他們對專案的影響力。最經典的工具就是**「權力/利益方格表 (Power/Interest Grid)」** 。

這個矩陣用兩個維度來區分利害關係人:

透過這個 2x2 的矩陣,我們可以將利害關係人歸類到四個象限,並採取不同的應對策略:

🤖 AI 可以如何協助?

方法二:一對一溝通,用高擬真原型取代空泛簡報

很多時候會認為,只要透過一場大型會議就可以搞定所有利害關係人,但這種做法不僅效率低落,更容易因為群體壓力與立場不同,容易扼殺了真正有創意的想法,無法提出真正好的意見。

成功的策略有時候是反其道而行:花時間進行一對一的深度溝通。 坐下來,真誠地傾聽每一位關鍵利害關係人的想法與顧慮,這種做法也能建立信任與合作的個人關係。

此外,溝通的工具也很重要,與其花時間做內容抽象的 PowerPoint 簡報,不如使用高擬真的用戶原型圖 (High-Fidelity Prototype)。原型圖能讓利害關係人實際感受到產品的大致樣貌與流程,讓討論從抽象的「意見表達」轉化為具體的「實際展示」。

🤖 AI 可以如何協助?

方法三:建立利害關係人參與評估矩陣 (Stakeholder Engagement Assessment Matrix)

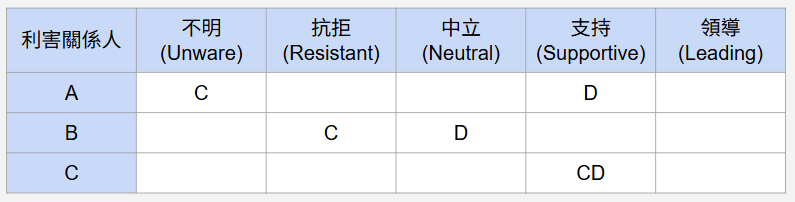

了解利害關係人的權力與利益後,我們還需要評估並管理他們對專案的「參與狀態」。這個矩陣可以幫助我們系統化地思考這件事。

表格的橫軸是所有利害關係人,縱軸則是他們的參與程度,通常分為:不明 (Unaware)、抗拒 (Resistant)、中立 (Neutral)、支持 (Supportive)、領導 (Leading)。

操作方式是,在每一位利害關係人底下標示出兩個字母:

這個矩陣的價值在於,它能清晰地揭示出管理上的「差距」。例如:一位高權力的專案贊助人目前是「中立 (C)」,但你需要他成為「支持 (D)」甚至「領導 (L)」,這就意味著你需要制定一套專屬的溝通與參與策略來彌補這個差距。

🤖 AI 可以如何協助?

方法四:關係人清單與溝通計畫 (Stakeholder List & Communication Plan)

若是利害關係人複雜且繁瑣,我們可以透過建立一個完整的關係人名單,並明確列出他們**「需要知道什麼」、「何時需要知道」以及「誰負責通知」,這在多 PM 的團隊分工,或是要帶人時,也會更更一目瞭然。** 在這邊的管理策略是: 建立標準化的溝通流程,確保訊息不漏接、不過載。

🤖 AI 可以如何協助?

利害關係人管理是 PM 的軟實力,他能夠決定我們產品推行是否順利。而且和各種利害關係人的溝通是完全無法被 AI 取代,但 AI 可以處理最繁瑣、最耗時的「數據分析」與「溝通自動化」工作。

當我們將這些重複性的工作交給 AI 後,我們就能有更多時間,像一個真正的「共識凝聚者」一樣,去進行那些需要情感連結與判斷力 的關鍵溝通,將不同的聲音,統合成一個推動產品前進的強大動力。

Moon: 哇!原來 AI 不只能幫我寫會議記錄,還能幫我管理老闆和開發團隊的意見!我感覺自己瞬間升級成公關大師了!

黛西: 沒錯!Moon!這就是敏捷精神的展現——善用工具,專注在價值創造上!