Moon: 黛西,我最近超沮喪!我在做用戶訪談時,用戶說:「我希望你們的 App 可以多一個『一鍵導出』的功能。」 團隊花了時間去開發這個功能,結果上線後,用戶根本沒用!後來我才發現,他想要的根本不是「導出」,而是「能讓老闆看到他的成果」!我感覺我每天都在接收錯誤的訊息,然後做錯誤的事!我到底該怎麼辦?

咳咳~黛西帶你回到現場。

產品經理是「問題的守門人」,我們的職責是確保團隊資源被用來解決最有價值的用戶痛點。然而,我們每天都面臨著無數的「問題陷阱」:

- 使用者常常給出的是「解法」,而非「問題」: 用戶真實問題是「我的報表很慢」,但他卻說「你們應該加個按鈕,讓我可以手動刷新」。

- 團隊給出的是「假設」,而非「事實」: 用戶反應匯出功能太慢,工程師說「我覺得是資料庫慢了」,但沒有經過系統性的測量。

- 「自帶偏見」的提問: 我們常常帶著預設立場去提問,只尋找支持自己觀點的答案。

提問成本: 每一個問錯的問題,都會導致:時間浪費、資源錯配、團隊士氣低落。 提問力,直接決定了你的問題解決效率。

接下來,我們先用一個故事,來體會問對問題的魔力。

情境: 某產品的技術支援團隊收到一個緊急回報:「App 裡面的『報表載入』超級慢,我建議你們優化 API!」

生澀的 PM (聚焦於解決方案/症狀):

- Moon 立刻問工程師:「API 載入速度可以加快 30% 嗎?」

- 工程師:「可以,但要花 3 週重構。」

-

結果: 花了 3 週,報表載入速度從 10 秒變成 7 秒,用戶仍然不滿意 ,因為他們覺得還是很慢。

優秀的 PM (聚焦於核心需求/根源):

- 先問用戶:「你當時是想用報表來做什麼?」

- 用戶:「我想知道我的轉化率有沒有達標 。」

- 再問:「當你覺得『慢』的時候,你當時在做什麼?」

- 用戶:「我在點選不同的篩選條件 ,每次點選都要等好久。」

-

最終洞察: 用戶根本不需要「完整的報表」,他們只需要一個「即時的儀表板 」顯示三個核心 KPI 。報表載入慢的根本原因 ,是系統設計讓用戶在一個複雜的介面上進行高頻率的篩選操作。

-

最終行動: 沒有優化 API,而是花 1 週時間開發了一個「KPI 儀表板」。

-

結果: 用戶大大使用「即時的儀表板 」,滿意度大幅提升。

小故事總結: 優秀的 PM 知道,當用戶說「優化 API」時,他問的不是「如何優化 API」,而是「你真正想解決的問題是什麼?」 問對問題,不僅能讓雙方關係更好(因為你幫他解決了真痛點),還能讓你找到真正的問題所在。

如何問對問題?掌握「問題意識」三部曲

愛因斯坦所曾說:「如果我只有一個小時可以解決一個攸關自身性命的問題,我一定會把前五十五分鐘都拿來判斷我該問的問題是什麼?」。PM的工作也一樣,我們不能急著找答案,而要先學會找問題 。

一、先問自己 — 釐清目的與價值觀:在詢問別人之前,PM必須先問自己,這能避免淪為「伸手牌」或給人「無腦」的印象。

-

釐清動機與目的: 為什麼 要問這個問題?釐清自己的目的。問自己,想要從這個問題中得到什麼。

-

界定問題與目標: 寫下自己遇到的問題與想達成的目標 。你到底想要什麼? 這是一個別人無法幫你判斷的主觀價值。

-

自我檢視: 如果還沒想通,就先連續問自己 3 到 5 次「為什麼」 (5Why 分析法)。通常在第 3 個「為什麼」時,答案就出來一半了。

二、問問題前做足功課 — 不讓別人當你的「專人客服」:PM需要具備 Domain KnowHow。問對問題的前提是做功課。

-

先行準備: 問別人前,提前了解解法。,這能讓我們對問題有初步的認識,並避免問出低素質問題 。

-

準備背景資訊 (5W1H): 將問題的來龍去脈、情境、條件有條理地簡介給對方 。運用 5W1H(Who、What、When、Where、Why、How)將人、事、時、地、原因和方法交代清楚。

-

列出選項: 自己至少先有 2 到 3 個解決方案 ,避免讓問題過度開放。提供選項(拋磚引玉)能讓被諮詢者從更高階的層次給出建議。

三、精準提問 — 將抽象轉為具體:不能讓問題過於空泛或抽象,否則只能得到空泛的答案。

-

使用具體詞彙: 不要用自己沒想清楚或沒有定義明確的詞彙。例如:將「要怎麼學好英文」轉為「要怎麼把多益聽力從 200 分拉高到 400 分?」。

-

拆解問題: 把不能簡單幾句話回答的大問題,拆解成數個具體而明確的小問題。例如,將「如何提升表達能力」轉為「公眾表達時,我常因為緊張忘詞,有什麼方法可以克服?」。

六大提問技巧

一、五個為什麼 (5 Whys) 原則:

- 這是挖掘根本原因的診斷工具。

- 應用: 不要只問第一個 Why,要像剝洋蔥一樣,追問到底。

- 範例: 為什麼用戶沒使用我的新功能? -> 因為他們沒看到。 -> 為什麼沒看到? -> 因為它藏在三層選單裡。 -> 為什麼藏在三層選單裡? -> 因為我們沒有足夠的設計空間在首頁。 -> **(這才是真正的問題:設計空間的限制!) **

二、鏡像/迴聲技巧:

-

重複對方最後的幾個關鍵詞 ,並保持沉默。

- 應用: 當對方說了一個重要的點,但沒有深入時。

- 範例: 用戶:「我覺得這個流程太麻煩了。 」 PM:「流程太麻煩了?(保持沉默)」 -> 用戶會接著說:「對,特別是那個驗證碼步驟,我每次都要…」

三、理想情境提問:

- 打破現有的技術、資源、時間限制 ,鼓勵對方說出最理想的需求。

- 應用: 專案初期或策略規劃時。

- 範例: 「如果我們有無限的預算和時間 ,你會希望這個產品能為你達成什麼樣的目標?」

四、強迫二選一提問:

- 當對方無法定義優先級時,迫使他們在兩個都重要的選項中做出取捨 。

- 應用: 幫助利害關係人進行權衡。

- 範例:「我知道 A 功能和 B 功能都很重要。但如果我們只能選一個在下個月發布,你認為哪個功能能為公司帶來更高的淨營收? 」

五、「沉默」的力量:

- 在拋出一個深刻的問題後,必須克制自己填補空白的衝動。

- 應用: 任何需要深思熟慮的回答。

- 價值: 沉默是「思想的空間」。它讓對方有時間去訪問記憶深處或進行複雜的思考,從而給出更真實、更有洞察力的答案 。

六、追溯決策的 Why:

- 針對開發團隊的提問,專注於追溯決策的 Why ,而非執行的 How。

- 範例: 「你們決定使用 [技術 A] 而不是 [技術 B] 的兩個核心考量是什麼?這背後的風險和長期維護成本如何?」

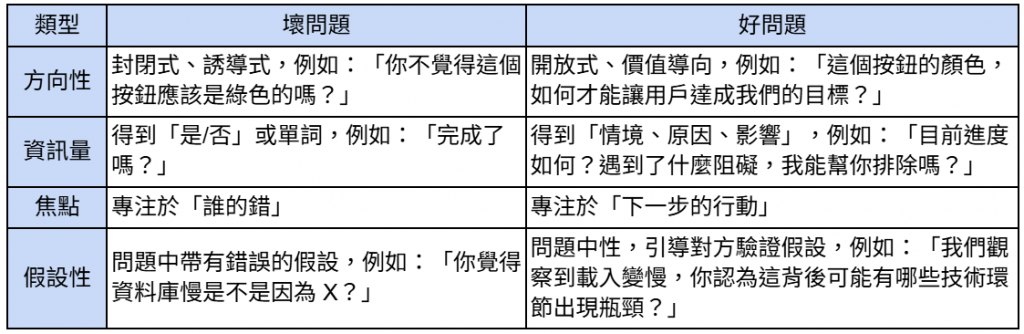

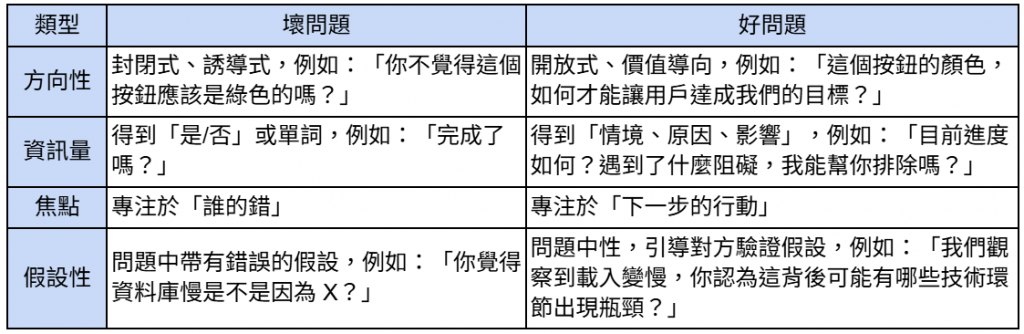

好問題 VS 壞問題

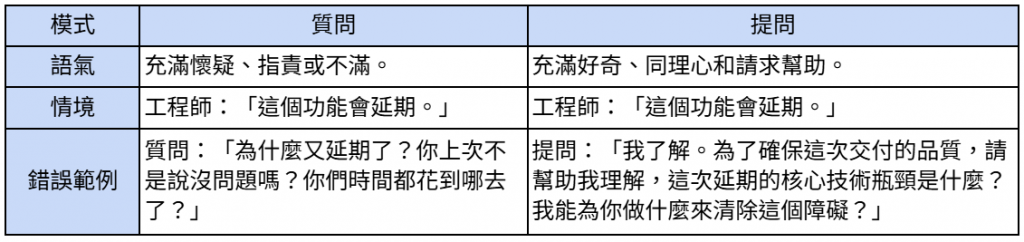

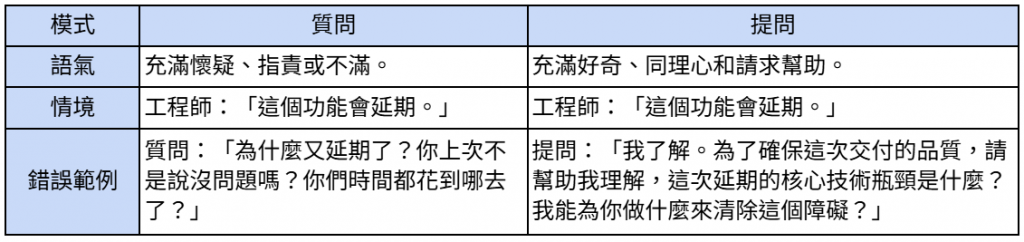

質問 VS 提問:建立關係的關鍵心法

如何養成精準提問力:從「自覺」到「習慣」

一、提問前的「目標校準」:

- 在任何訪談或會議開始前,先寫下 3 個核心提問目標,確保所有問題都基於這 3 個目標。

二、錄音與自我反饋:

- 在徵得對方同意後,錄製訪談或會議。

- 事後複盤: 統計你問的封閉式問題(壞問題)和開放式問題(好問題)的比例。目標是將開放式問題的比例提升到 80% 以上。

三、練習「反向提問」:

- 當有人提出一個「解決方案」,例如:「我覺得應該用 App 通知」時,反射動作必須是反問 2 個 Why:「為什麼 App 通知是最好的?這個通知要解決哪個痛點?」

四、將提問框架化:

- 將 5 Why、RICE 等框架內化為大腦程式,當有人提出需求時,我們的大腦會自動啟動評估,並產生對應的提問。

在充滿變化的時代中,太多未知問題,一流的問題解決者不是來自於他們知道多少答案,而是來自於他們能提出多好的問題。

提問力是洞察的探測器,它能穿透對方的表層需求,挖掘出潛藏在對話背後的真實痛點和核心動機。當我們的提問變得精準而充滿同理心時,就能在最短時間內找到問題的根本原因,並帶領團隊走向正確的解決方案。

Moon: 黛西,我感覺我以前的訪談都是在「抄答案」,而不是在「找真相」!我現在要開始練習「保持沉默」和「鏡像回聲」技巧了!

黛西: 沒錯!Moon!提問是 PM 最安靜、卻最具殺傷力的武器!