在上一篇文章(診斷篇)中,我們知道了阻礙深度思考的九個陷阱。

我們發現之所以經常「治標不治本」,是因為我們的大腦天生傾向於「症狀導向」、「線性思維」和「急於求成」。

我們就像一個只會看儀表板紅燈的駕駛,看到引擎過熱燈亮了,就想辦法用冰塊降溫,卻從未打開發動機蓋,去檢查水箱是否洩漏、風扇是否停轉。

要擺脫這種表層思考,我們需要一副新的「眼鏡」,一副能幫助我們看透事物內部運作結構的眼鏡。

這副眼鏡,就是《本質思考》的核心框架,它源自 MIT 史隆管理學院的「系統動力學」(System Dynamics)。

其創始人傑伊·福瑞斯特 (Jay Forrester) 曾說:

「再複雜的事物,只要能掌握模式和物力論,便可瞭解其本質。」

「模式」與「物力論」,就是我們透視問題本質的兩大核心武器。

什麼是「模式」?

簡單來說,模式就是構成系統的各個要素,以及它們之間錯綜複雜的「因果關係」。

在(診斷篇)中,我們提到了「線性思維」這個陷阱,認為「A 導致 B」。

而「模式思維」則要求我們看到一個由無數因果鏈交織而成的網絡。

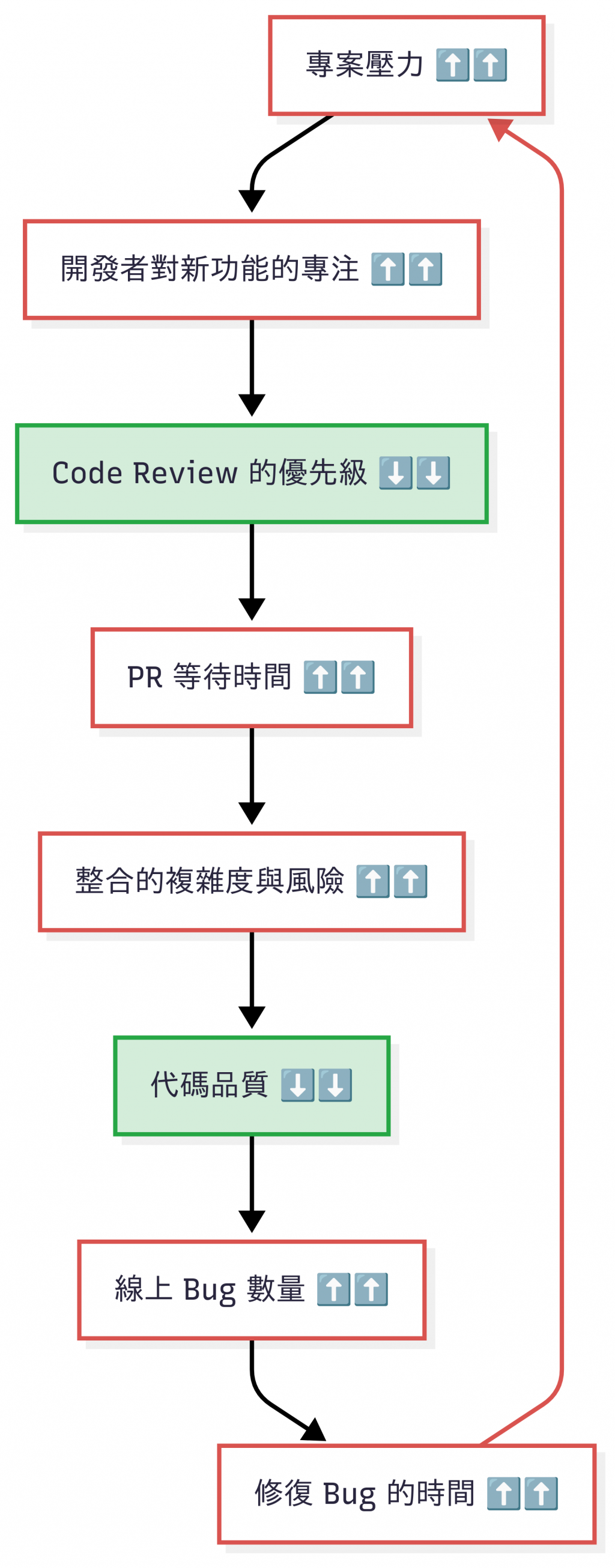

讓我們回到那個熟悉的「Code Review 拖很久」的問題。

線性思維:Code Review 慢 → 一定是同事太忙

模式思維:專案壓力大 → 開發者優先開發新功能 → Code Review 的優先序降低 → PR 開始堆積 → 等待時間變長,開發者切換任務 → 回頭 review 時,上下文已忘記,審查更費力 → 代碼品質可能下降 → 未來產生更多 Bug → 修 Bug 佔用開發時間 → 專案壓力變得更大......

這是一個不斷自我強化的惡性循環。

在系統思考中,這種循環被稱為「回饋循環」(Feedback Loop),主要分為兩種:

正循環 (Reinforcing Loop):俗稱「馬太效應」,會讓系統朝著同一個方向不斷放大,不是越來越好,就是越來越壞。

良性循環:團隊溝通順暢 → 協作效率提升 → 專案進展順利,成就感高 → 團隊士氣更高,更願意溝通

惡性循環:技術債累積 → 開發速度變慢 → 為了趕進度,只好走更多捷徑 → 技術債累積得更多

負循環 (Balancing Loop):系統會試圖自我調節,維持在一個目標狀態。就像我們家裡的恆溫空調,太熱就製冷,太冷就停止,讓溫度保持穩定。

健康的調節:發現 Bug 數量上升 → 團隊投入更多時間進行測試與重構 → Bug 數量下降 → 恢復正常開發節奏

不健康的調節:PR 堆積太多 → 經理出來施壓,要求大家加速 → 審查標準降低,草草了事 → PR 數量暫時下降,但品質堪憂

看懂了理論,該如何實踐?作者給出了第一步:

步驟一:建構模式 - 用一張圖來表現構成要素與關係

讓我們試著為「Code Review 困境」建構模式。

首先,列出所有相關的「構成要素」:

人:開發者、審查者、管理者

流程:PR 提交流程、審查標準、溝通機制

技術:CI/CD 工具、代碼複雜度

環境:專案壓力、公司文化、績效指標(KPI)

然後,把它們之間的因果關係連結起來,你會畫出一張類似這樣的關係圖,並從中識別出我們前面提到的那個惡性循環。

惡性循環圖

當你可以畫出這張圖時,恭喜你,你已經不再是一個只盯著單一症狀的思考者了。

你擁有了一張系統的全覽圖,看清了問題的結構。

如果說「模式」是系統的靜態結構圖(X光片),那麼「物力論」就是系統隨時間演變的動態影片(心電圖)。

它讓我們思考:這個模式隨著時間的流逝,會產生什麼樣的變化與趨勢?

作者提醒我們,在解讀物力論時,要注意幾個關鍵點:

庫存量 (Stock) vs. 流通量 (Flow):必須分開看。

庫存量:某個時間點的累積數量。

流通量:在一段時間內的變化速率。

為什麼要分開看? 因為我們的「治標」方案,往往只改善了「流通量」。

非線性變化 (Non-linear Change):事物很少是線性發展的。

作用與反作用 (Action and Reaction):每個行動都有看不見的副作用。

我的「治標」方案——不斷提醒同事——確實產生了「作用」(暫時加快了某個 PR 的審查速度)。

但它也產生了「反作用」:增加了同事的心理壓力、打斷了他們的工作節奏、甚至可能破壞了團隊和諧的氛圍。

這些副作用在短期內看不見,但長期下來對系統的傷害巨大。

用「物力論」的視角代入 Code Review 的模式圖後,整個圖像就「活」了起來。

我們能看到 PR 的庫存量如何指數級增長,能預測到引爆點何時會到來,也終於理解了自己那些「好心」的提醒,為何反而讓事情變得更糟。

到這裡,我們已經學會了如何使用「模式」和「物力論」這兩把強大的武器,來深度「診斷」一個問題。

我們不再是那個只會抱怨「大家為什麼不 review PR」的菜鳥,而是能清晰地畫出系統圖,並指出「由於專案壓力與績效指標的模式,導致 PR 庫存量正在非線性增長,並對團隊協作產生了負面反作用」的分析師。

但看懂還不夠。最重要的是:如何解決?

我們該從這張複雜的模式圖中,找出那個最關鍵的下手點,用最小的力氣,撬動最大的改變。

這就是本質思考的下一步,也是最激動人心的一步——尋找「槓桿點」(Leverage Point)。

在下一篇最終 (實踐篇) ,我們會找到那個「一盎司力量就能翹起一噸重物」的關鍵點,並將所有思考轉化為可以立即執行的短期、中期與長期行動方案,最終將本質思考內化為我們的第二天性。

#本質思考 #問題解決 #系統思維 #模式 #物力論 #MIT #軟體開發 #ITHome