昨天我們用函式做了一個簡單的 ATM 模擬器:

雖然有點像真的 ATM,但其實隱藏了一些小危機喔:

如果有 10 個人要用 ATM,每個人都有不同的名字和不同的餘額,

我們就要寫一大堆變數來存放這些人。

每次操作時,還要記得傳「餘額」進去函式裡,容易搞混。

這時候,就要用到

物件導向程式設計(Object-Oriented Programming,簡稱 OOP)。

我們先用生活中的例子來解釋:

想像「房子的設計圖」 → 這就是 類別(Class)。

它定義了一個房子長什麼樣子,有幾個房間,幾扇窗戶。

用設計圖蓋出來的「真正的房子」 → 這就是 物件(Object)。

每一棟房子雖然長得差不多,但都有自己的顏色、大小、住的人。

我們把上面說的概念切換到程式世界:

這樣說可能還是會有點抽象,那我們來實際看個例子吧!

我們來設計一個帳戶的藍圖,取名叫 Account。

class Account:

# 建構子(初始化帳戶)

def __init__(self, name, balance):

self.name = name # 帳戶擁有者

self.balance = balance # 餘額

# 查詢餘額

def check_balance(self):

print(f"{self.name} 的餘額是:{self.balance} 元")

# 存錢

def deposit(self, amount):

self.balance += amount

print(f"{self.name} 存了 {amount} 元,現在餘額是:{self.balance} 元")

# 領錢

def withdraw(self, amount):

if amount <= self.balance:

self.balance -= amount

print(f"{self.name} 領了 {amount} 元,現在餘額是:{self.balance} 元")

else:

print("餘額不足!")

哇哇哇,是不是有看到熟悉的def(函式)!

這邊我來用比較白話一點的方式講解~

class Account: → 建立一個類別,名字叫 Account。

__init__ → 這是一個「建構子」,每次我們要建立帳戶時,這個函式會自動執行。

self.name:代表帳戶的「名字」。

self.balance:代表帳戶的「餘額」。

self → 意思是「這個物件自己」。

如果有 100 個帳戶,每個帳戶都有自己的 name 和 balance,self 幫你區分誰是誰。

deposit 和 withdraw → 就是帳戶能做的動作,我們把它叫做 方法(method)。

範例:

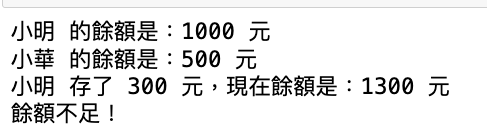

# 建立兩個帳戶

acc1 = Account("小明", 1000) # 小明的帳戶,起始金額 1000

acc2 = Account("小華", 500) # 小華的帳戶,起始金額 500

# 查詢餘額

acc1.check_balance() # 小明查詢餘額

acc2.check_balance() # 小華查詢餘額

# 存錢

acc1.deposit(300) # 小明存 300 元

# 領錢

acc2.withdraw(600) # 小華領 600 元

輸出:

很酷吧?現在每個帳戶都「自己記得」自己的餘額,程式變得清楚很多!

第一次接觸物件導向的讀者們可能會覺得有一點點抽象,

沒關係!我們來一步步分解我們剛剛的程式碼!

基礎先打好,明天接觸更進階的才會更順利~

__init__?先看一段程式碼:

class Account:

def __init__(self, name, balance):

self.name = name

self.balance = balance

這邊有個關鍵字:__init__(兩邊各有兩個底線)。

__init__ 就會自動跑一次,幫我們把物件的資料準備好。舉例來說:

acc1 = Account("小明", 1000)

這行的意思是:

acc1。__init__,把 "小明" 塞進 self.name,把 1000 塞進 self.balance。acc1 就會帶著「小明」和「1000 元」誕生。你可以把 __init__ 想成「帳戶開戶表單」,填進去的資料就是每個帳戶的獨特資訊。

self 又是什麼?self 是一個「自我指標」。self 代表「小明的帳戶」。self 代表「小華的帳戶」。self.name = name

self.balance = balance

意思就是:

「把傳進來的名字和金額,分別存到這個帳戶物件的 name 和 balance裡。」

.)當我們建立好帳戶物件後,就可以用「點」. 來呼叫方法。

(會不會太白話哈哈)

acc1 = Account("小明", 1000)

acc1.check_balance()

acc1.deposit(500)

這裡的acc1代表「小明的帳戶」,所以acc1代表「小明的帳戶」,

所以acc1.check_balance()的意思是:

「讓小明這個帳戶,執行check_balance這個動作。」

如果是小華:

acc2 = Account("小華", 500)

acc2.withdraw(200)

就是「小華這個帳戶,執行 withdraw 這個動作」。

小明和小華雖然用同一個類別 Account 建立,

但各自的餘額是分開的,互不影響。

接下來我會介紹一下我當初在學物件導向這邊,

常常混淆的地方:

self 必須寫,但不用傳很多人以為呼叫方法時要自己傳 self,例如:

acc1.deposit(self, 500) # ❌ 錯誤!

其實不用這樣寫!因為Python 會自動把物件自己傳進 self。

正確的寫法:

acc1.deposit(500)

__init__ 名字一定要打對有些人會不小心少打底線,變成 init,結果 Python 根本不會自動執行。

要記住:前後各兩條底線 → __init__。

acc1 = Account("小明", 1000)

acc2 = Account("小華", 500)

acc1.deposit(200)

print(acc2.balance) # 還是 500,不會被改到

很多新手會誤以為「存錢」會影響到所有帳戶,這是不對的。

每個物件都是獨立的!(這也是物件導向的優點!)

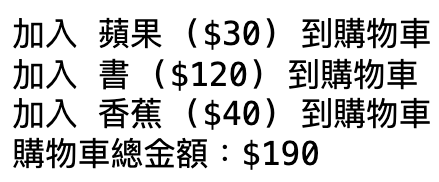

模擬線上購物,每個商品都是「物件」,購物車可以顯示總金額。

完成這題練習題可以讓讀者更了解:

1.如何用 class 定義物件(商品、購物車)

2.物件之間如何互動(購物車裝商品)

3.init、self 的用途

4.如何用方法(method)設計功能,如加入商品、計算總價

那話不多說!我們一起來看看吧!!

class Product:

def __init__(self, name, price):

self.name = name

self.price = price

class Cart:

def __init__(self):

self.items = []

def add_item(self, product):

self.items.append(product)

print(f"加入 {product.name} (${product.price}) 到購物車")

def total(self):

total_price = sum(item.price for item in self.items)

print(f"購物車總金額:${total_price}")

# 建立商品

apple = Product("蘋果", 30)

book = Product("書", 120)

milk = Product("牛奶",80)

banana = Product("香蕉",40)

# 建立購物車

cart = Cart()

cart.add_item(apple)

cart.add_item(book)

cart.add_item(banana)

cart.total()

輸出:

這邊來程式說明一下~

首先,第一部分:

class Product:

def __init__(self, name, price):

self.name = name

self.price = price

說明:Product 是商品類別,每個商品都有「名稱」與「價格」兩個屬性。

創建物件時會自動呼叫 init 來初始化。

第二部分:

class Cart:

def __init__(self):

self.items = [] # 用 list 儲存購物車裡的所有商品

def add_item(self, product):

self.items.append(product)

print(f"加入 {product.name} (${product.price}) 到購物車")

def total(self):

total_price = sum(item.price for item in self.items)

print(f"購物車總金額:${total_price}")

說明:

Cart 是購物車類別,包含:

self.items:用來存放所有商品的清單

add_item():加入商品的方法

total():計算並印出購物車總金額

這題跟上面那題又有一點點不太一樣喔~

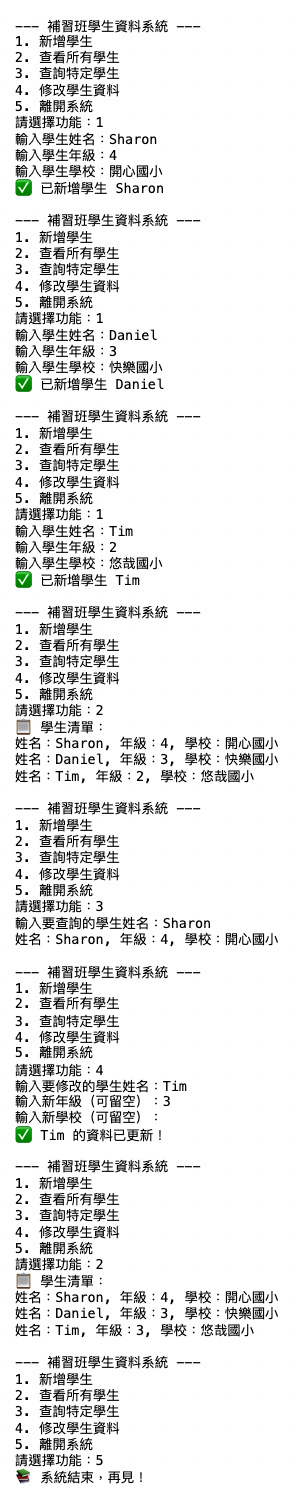

這題我們要來讓使用者自己輸入!!

這題的學習目標是:

1.如何建立一個可互動的系統(使用 while True 與 input)

2.如何用物件儲存資料(學生資訊)

3.物件方法應用:顯示與更新資料

一起來看看吧~(下方一樣會附上程式說明)

class Student:

def __init__(self, name, grade, school):

self.name = name

self.grade = grade

self.school = school

def show_info(self):

print(f"姓名:{self.name}, 年級:{self.grade}, 學校:{self.school}")

def update_info(self, grade=None, school=None):

if grade:

self.grade = grade

if school:

self.school = school

print(f"✅ {self.name} 的資料已更新!")

# 學生資料清單

students = []

while True:

print("\n--- 補習班學生資料系統 ---")

print("1. 新增學生")

print("2. 查看所有學生")

print("3. 查詢特定學生")

print("4. 修改學生資料")

print("5. 離開系統")

choice = input("請選擇功能:")

if choice == "1":

name = input("輸入學生姓名:")

grade = input("輸入學生年級:")

school = input("輸入學生學校:")

s = Student(name, grade, school)

students.append(s)

print(f"✅ 已新增學生 {name}")

elif choice == "2":

if not students:

print("目前沒有學生資料。")

else:

print("📋 學生清單:")

for s in students:

s.show_info()

elif choice == "3":

target = input("輸入要查詢的學生姓名:")

found = False

for s in students:

if s.name == target:

s.show_info()

found = True

break

if not found:

print("❌ 查無此學生。")

elif choice == "4":

target = input("輸入要修改的學生姓名:")

found = False

for s in students:

if s.name == target:

new_grade = input("輸入新年級(可留空):")

new_school = input("輸入新學校(可留空):")

s.update_info(grade=new_grade if new_grade else None,

school=new_school if new_school else None)

found = True

break

if not found:

print("❌ 查無此學生。")

elif choice == "5":

print("📚 系統結束,再見!")

break

else:

print("❌ 無效選項,請重新輸入。")

輸出:

我們先來看第一段:

class Student:

def __init__(self, name, grade, school):

self.name = name

self.grade = grade

self.school = school

說明:Student 類別代表一位學生,包含姓名、年級、學校三個屬性。

第二段:

def show_info(self):

print(f"姓名:{self.name}, 年級:{self.grade}, 學校:{self.school}")

def update_info(self, grade=None, school=None):

if grade:

self.grade = grade

if school:

self.school = school

print(f"✅ {self.name} 的資料已更新!")

說明:show_info() 用來顯示學生資料,update_info() 則用來修改年級或學校。

第三段:(主程式part)

students = [] # 儲存所有學生物件

while True:

print("\n--- 補習班學生資料系統 ---")

print("1. 新增學生")

print("2. 查看所有學生")

print("3. 查詢特定學生")

print("4. 修改學生資料")

print("5. 離開系統")

choice = input("請選擇功能:")

說明:是不是看到了熟悉的while loop!

這段主要建立了一個主選單,讓使用者可以輸入選項操作系統,不同選項會對應不同功能。

第四段:(功能解釋)

1.新增學生(自行輸入資料)

name = input("輸入學生姓名:")

grade = input("輸入學生年級:")

school = input("輸入學生學校:")

s = Student(name, grade, school)

students.append(s)

print(f"✅ 已新增學生 {name}")

2.查看所有學生

列出所有 Student 物件,並呼叫 show_info()。

3.查詢特定學生

根據名字搜尋,若找到就顯示資料。

4.修改學生資料

輸入要修改的學生姓名,再更新年級或學校(可留空)。

5.離開系統

結束 while True 迴圈,跳出系統。

有沒有覺得觀念更清楚了呢?那我們今天的內容也告一段落了~

今天我們把「類別」這個看似抽象的東西,

轉換成了生活化的例子:帳戶、購物車、補習班學生系統。

學到的重點是:

__init__ 就像是「初始化設定」,確保物件出生時帶著必要的資料。self 幫你把每個物件區分開,不會混在一起。學到這邊肯定要分享我在大學時期學這邊的心!路!歷!程~

我還記得自己第一次接觸物件導向的時候,完全傻眼。

看到 class、__init__、self,心裡只想:我還是乖乖的寫函式就好…….

以前我都是用函式做事情,像 ATM 模擬器,每個帳戶都要自己傳餘額,

弄得我真的眼花撩亂。

可是當我真的開始寫第一個類別、建立物件、呼叫方法,看到每個帳戶、每個學生都「自己記得自己的資料」時,那一刻我才懂:

「物件不是抽象的東西,它就像程式裡的小生命,

每個物件都有自己的名字、自己的狀態,還會自己做事。」

當然,一開始我也踩過雷,搞錯 self、忘記打底線,

不會呼叫(或是亂呼叫哈哈哈)!!

但慢慢地,我開始能把生活裡的東西想成「類別」,再把它們變成物件。

回頭看,我覺得學物件導向就像把一堆亂七八糟的資料整理成小宇宙,

每個小宇宙都有自己的規則,也能互相作用。

希望你們也能像我一樣,慢慢從「霧裡看花」到「上手」,

享受物件導向帶來的方便和樂趣!!(而且看起來也比較整齊一點)

明天,我們會進一步學習:

讀者也可以自己練習看看今天的範例~明天也會更上手一點!

那麼,今天辛苦啦!!我們明天見!!