由於成本模組涉及多個功能與成本計算原理,本章同樣採用 案例驅動 的方式來說明。本次的重點放在 成本模組-月加權平均-成本分錄 功能,延續 Day19 提到「月加權平均」的挑戰。

本篇要解釋的是「成本分錄」,設定都是相同的-請參考Day23架構-網址,因此直接從案例切入。

Day24的最終影響如下,我們期望透過這些異動內容產生成本分錄:

| 日期 | 類別 | 單號 | 料號 | 單價 | 數量 | 金額 | 製造時數 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8/1 | 採購 | P001 | X原料 | 100 | 1 | 100 | |

| 8/1 | 採購 | P001 | Z原料 | 100 | 1 | 100 | |

| 8/2 | 生產 | MO/001 | 半成品-1 | 700 | 1 | 700 | 60MIN |

| 8/2 | 委外 | SBC/001 | 委外半成品-1 | 200 | 1 | 200 | |

| 8/3 | 生產 | MO/002 | K 成品 | 1500 | 1 | 1500 | 60MIN |

| 8/4 | 出貨 | OUT/001 | K 成品 | 1500 | 1 | 1500 | |

| 8/4 | 應收 | INV/001 | K 成品 | 2000 | 1 | 2000 |

透過抓取來源的資料進行分錄產生,其來源都是成本檔案所計算後的結果,其順序如下:

那此作業也花了一些心思在產生成本分析的相關資訊,儲存起來主要是為了後續AI應用使用。

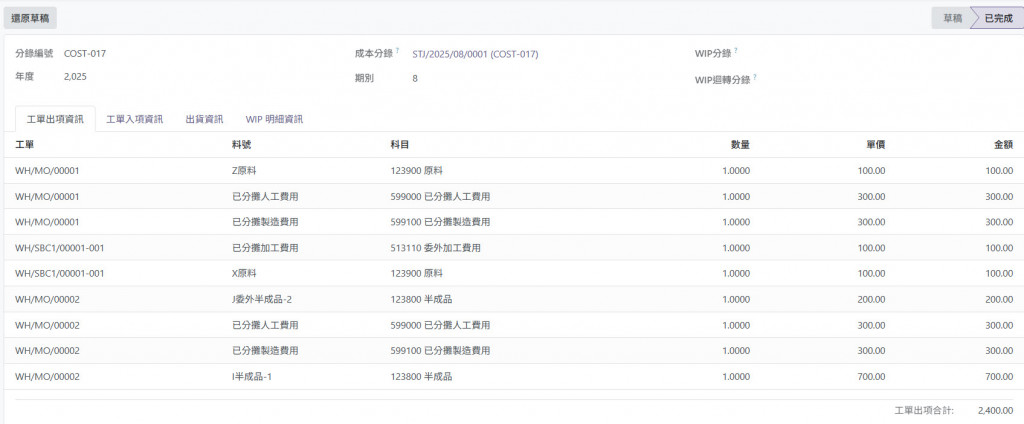

相關實作後的成果如下:

ODOO系統並沒有在製品的概念,主要是工單的領料與入庫是同步進行的,因此領料的金額會等於入庫的成品金額,但是在結構的設計上,原生仍也是先轉在製在入成品,這也是比較符合實際的概念,那在製品要如何處理,在下一個章節會進行介紹說明。

過去若以人工方式處理,只能先產出進銷存報表,再逐步計算在製品與製成品,不僅耗時費力,還容易出現誤差。透過此模組,系統能自動依規則完成分類與成本分錄的產出,成本計算人員僅需針對結果進行合理性稽核與排查。如此一來,能大幅減少人工計算的負擔,並有效提升複雜成本計算的效率與準確性。

在月加權平均的架構下,成本分錄是把計算結果正式寫入會計體系的關鍵環節/透過分錄設計,我們能夠:

總結來說,自動化的成本分錄設計,不僅減少人工計算與紀錄的錯誤,更能讓成本人員將心力聚焦於審查與判斷合理性,大幅提升成本管理工作的效率與價值。