Bonjour!我是 R 森,一位產品經理,同時也是接案設計師和講師。

在工作之餘,我始終堅持終身學習,並積極實踐這個理念。過去,我以不同的身份和經驗,撰寫了幾個系列文章,希望能將我的所學與大家分享:

今年,我和幾位老友相約,繼續將這些日子來的所思所想通過書寫分享,希望能幫助更多有志成為 PM 或已在這條路上努力的你。無論你是 PM、Tech Lead 還是 Design Lead,只要你屬於泛 PM 族群,我相信這些思考和底層邏輯對你都會有所啟發,並幫助我們一起持續升級。

一位米其林主廚,如果每天把 70% 時間花在洗碗、整理、採購食材,只剩 30% 精力去創作料理,那再有天分也做不出驚豔的菜色。出色的主廚真正的價值,在於運用過去豐富經驗和獨特創意去創造,而不是被基礎工作消耗掉所有熱情。

你呢?有沒有算過,每天 8 小時工作時間,有多少時間是真的在做「只有你能做」的事?

慚愧的是,當我第一次意識到這件事的時候,算出來的結果,竟然不到三成。

有高達七成的精力都在做機器都能勝任的重複性工作:整理會議紀錄、複製貼上數據、發送例行通知、更新進度表格。難怪我們經常累得像條狗,卻沒什麼成就感。這種累,不是因為你不夠努力,而是因為把最寶貴的腦力,浪費在了不該浪費的地方。

編按:最近迷上 Disney + 的影集,大熊餐廳,建議泛 PM 職能的朋友們都可以去看看,會有許多團隊合作上的啟發

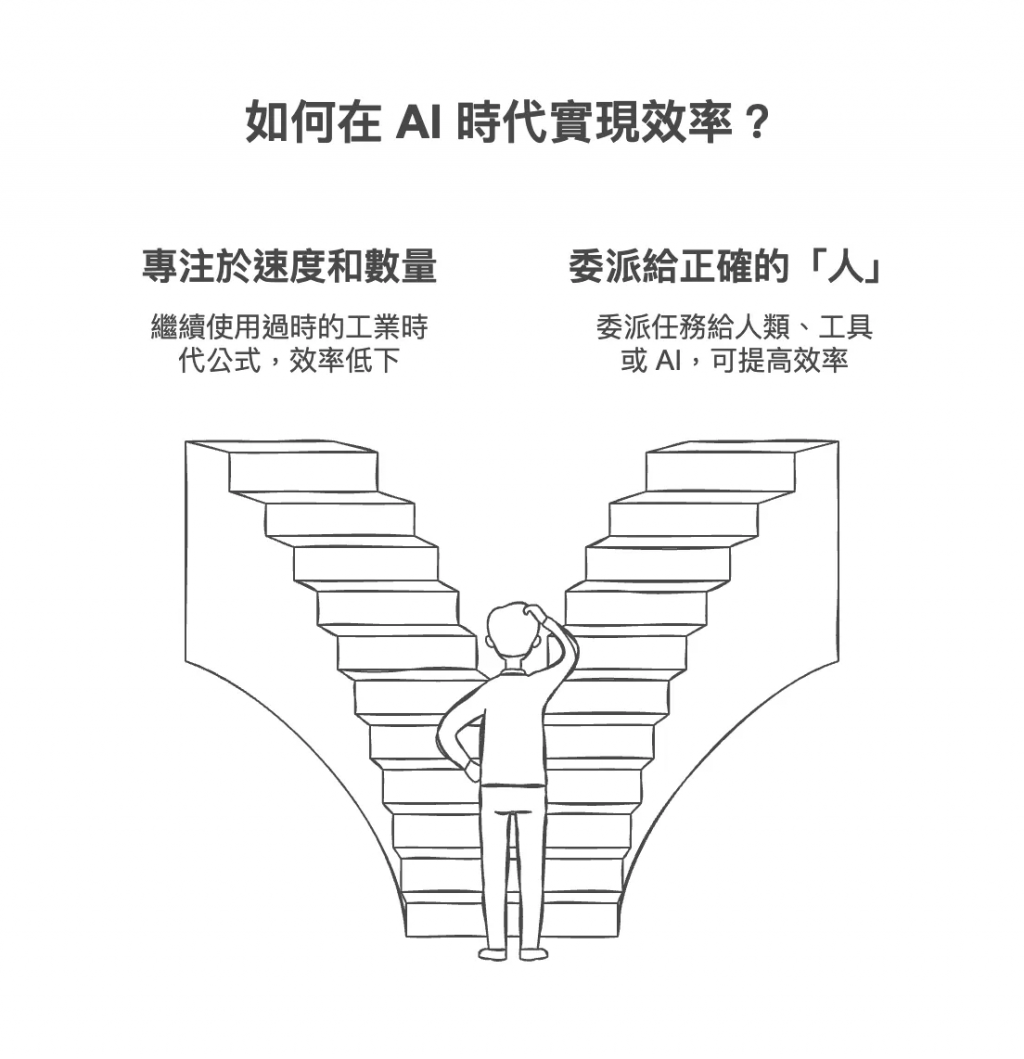

許多人心中的效率公式還停留在工業時代:

效率 = 速度 x 數量

拼命加快動作、增加產出,彷彿這樣就能在職場脫穎而出。但在 AI 時代,這個公式已經徹底失效。因為無論你多快,都比不上 AI 的處理速度。

現在,效率公式應該改寫成:

效率 = 把對的事交給適合的「角色」x 科技增幅

這個「角色」可以是你、你的同事、在這個時代還可能是 AI 工具,甚至是一個自動化流程。PM 的價值,不再是「把所有事情都自己扛」,而是「辨識什麼該自己來,什麼該交給別人或機器」。

簡單來說:真正的高效不是跑得快,而是站對位置。跑到長跑賽道的短跑冠軍,最終也無法跑完全程。

在過去,專案的分工邏輯很清楚:PM 負責規劃與溝通,設計師做視覺,工程師寫 Code,行銷推廣產品。這種「人力分工」雖然不見得高效,但至少有規則且穩定,大家各司其職。

問題是,AI 的進場徹底打亂了這套遊戲規則。

讓我們看看實際的衝擊:

結果就是:如果你還在用「舊分工模式」管理專案,就會比別人慢好幾倍,拼命加班補差距,最後累到懷疑人生,還要強顏歡笑跟老闆報告「一切順利!」,然後低沉小小聲地說,只是得要加點班。

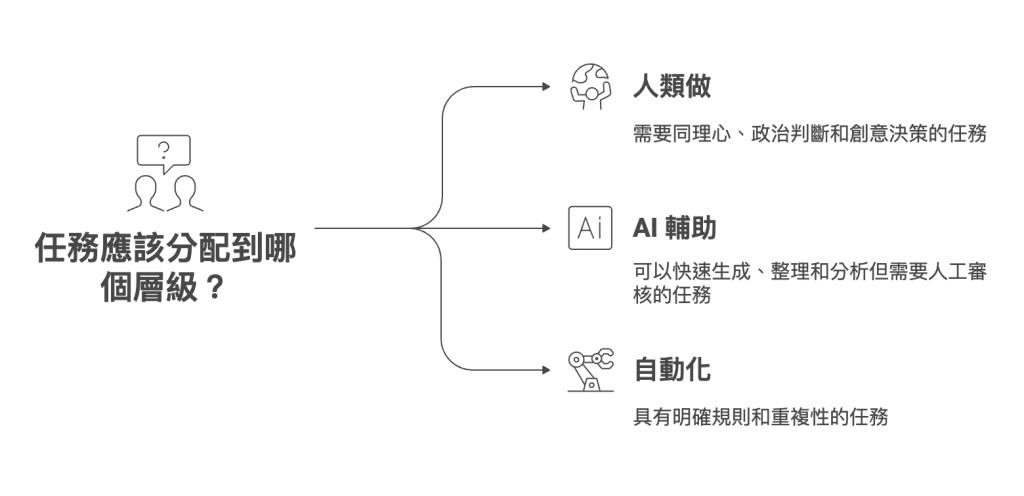

要解決這個問題,我們需要建立新的分工思維:

規律性、重複性、有明確規則的工作

可以快速生成、整理、分析,但需要人工審核的任務

需要判斷、決策、價值權衡、人際協調的任務

當我們不確定某個任務該放在哪一層?可以用這個簡單的判斷標準:

接下來,讓我們試著用一個例子,背景調研產品需求評估來做說明:

傳統做法:

這種傳統方式,大概至少需要 2-3 天

新的三層分工做法:

自動化層:

AI 輔助層:

人工層:

這樣採用新的三層分工後,大概只需要 4-6 小時

結果:新的作法不僅效率提升 4-5 倍,分析的深度和廣度也比純人工更全面。更重要的是,PM 把寶貴的時間和精力,集中在了「策略判斷」和「團隊協調」這些真正創造價值的工作上。

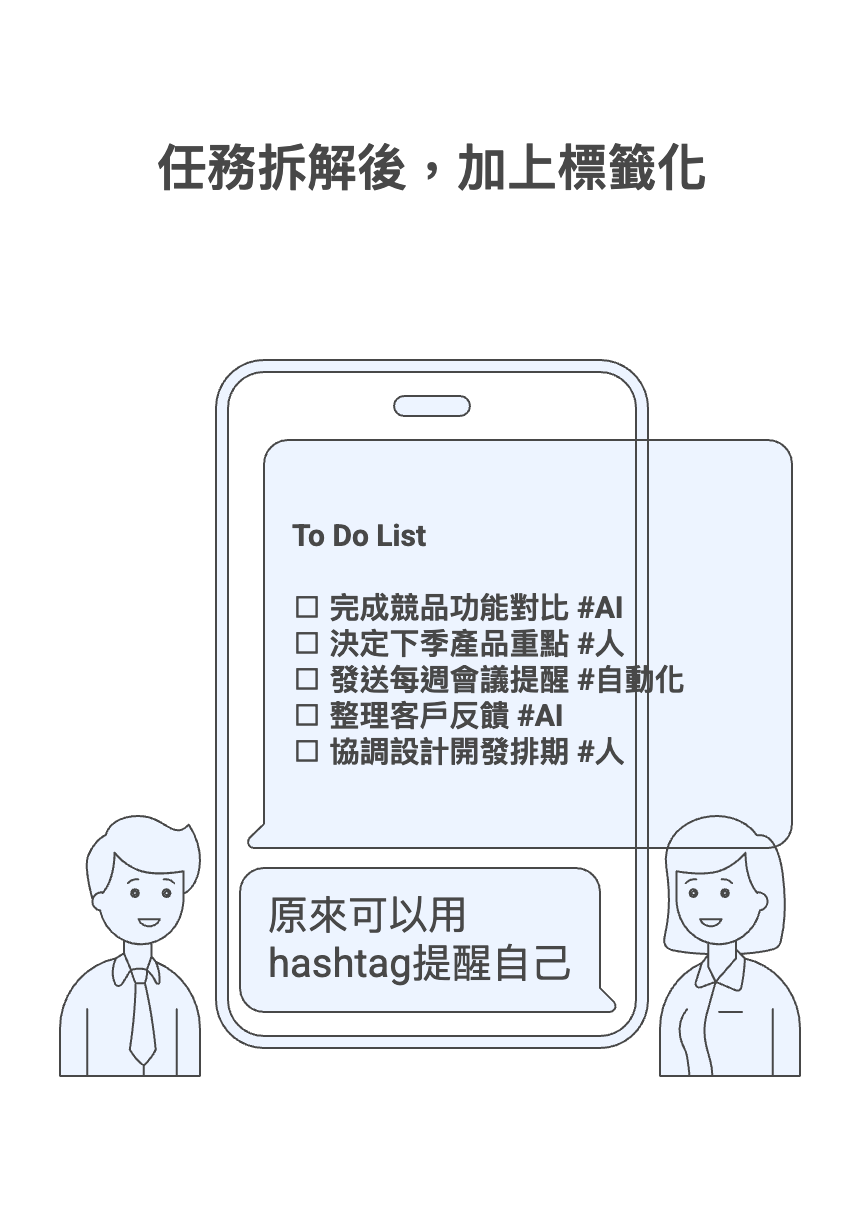

下次寫 to-do list 時,別只列「要做什麼」,而是為每個項目加上分工標籤:

□ 完成競品功能對比 #AI輔助

□ 決定下季產品重點 #人類做

□ 發送每週會議提醒 #自動化

□ 整理客戶反饋 #AI輔助

□ 協調設計開發排程 #人類做

然後,採用上面介紹的三層分工方式進行你的 to-do list。

你會驚訝地發現,原來有這麼多瑣事根本不需要佔用你或你 member 寶貴的時間。

如果 AI 已經能做到 70 分,就別再花 3 小時把它提升到 90 分。謹記以終為始、目的導向,把省下的時間用在只有你能做的判斷與溝通上。

實際應用:

下一次當想要習慣性想講出「這個我來處理」時,先停五秒問一下自己:

久而久之,你就能養成「直覺分工」的自動導航模式。

R 森小提醒:工具不是越多越好,而是組合要順手。先從一個核心工具開始,逐步建立你的工作流改造。

我們其實太習慣用「硬幹」來解決問題了——專案延期就加班,品質出狀況就加檢查,溝通卡關就多開幾場會。卻很少停下來思考:這個流程是否可以優化?這些重複性任務是否能用 AI 或自動化工具處理?有些流程也許能優化,有些重複性任務其實能交給自動化或智能輔助處理,甚至連文件,也能透過模板化避免「每次都重新發明輪子」。

PM 的核心價值之一,是判斷「什麼該交給誰做」,再用溝通與協調把這些角色串起來、推動專案。不同的是,以前我們的選項只有「人」,而現在,還多了「自動化」和「AI」。

當你掌握了這種分工心法,你就不再是被任務推著跑的辛苦 PM,而能夠主導節奏,成為真正的規劃者與決策者。

很喜歡這句「真正的高效不是跑得快,而是站對位置」,有時常會被一些迷思誤導,以為快就一定對,結果後面花更多時間來善後,結局可能更慢,感謝R森的提醒,應該要回到PM的核心價值,成為真正的規劃者與決策者,開始期待你後續的文章了!

感謝 未知作者 的精彩分享!

AI 相關的技術分享總是令人興奮,期待更多深入的內容。

遇到的問題和解決方案分享很實用,相信很多人都會遇到類似的情況。

也歡迎版主有空參考我的系列文「南桃AI重生記」:https://ithelp.ithome.com.tw/users/20046160/ironman/8311

如果覺得有幫助的話,也歡迎訂閱支持!