同是 PM 天涯淪落人,你是不是也常和我一樣:早上需求會議、下午跨部門討論、傍晚專案檢討會,晚上還在 Slack/Teams 上繼續同步。大家都很努力在推進,但回頭檢視專案進度,卻發現連半步都沒往前走。

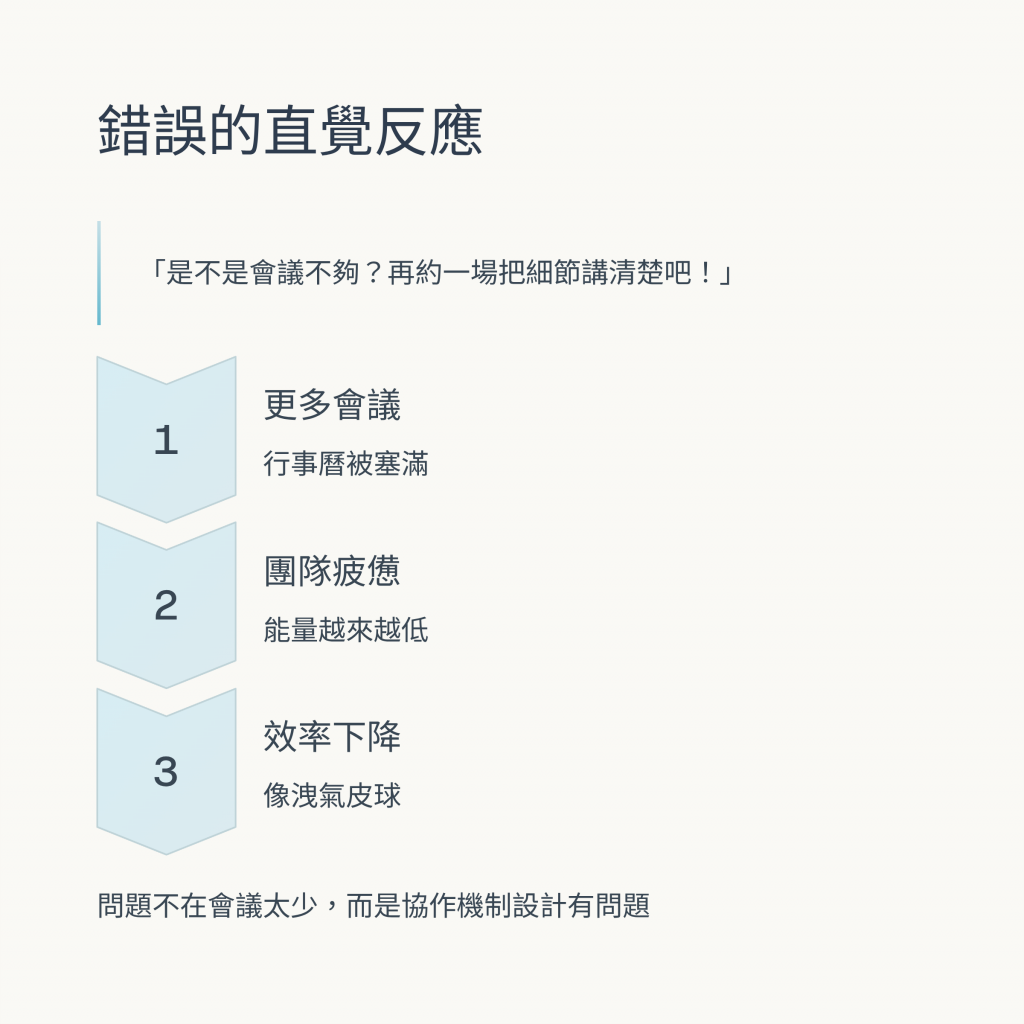

這時候最常見的直覺反應是什麼?「是不是會議不夠?再約一場把細節講清楚吧!」於是會議越排越滿,大家的行事曆被塞到窒息,但團隊能量卻越來越低,大家都開始想請假逃避開會。

您還真別笑,我曾在一家知名上市百大企業的團隊工作,當時每場會議動輒兩小時起跳。最後大家都練就了一身「尿遁術」—筆記本留在會議室,人卻悄悄溜回座位繼續做自己的事。

其實,問題根本不在於會議太少,而是會議沒有產生協作效應,真正的癥結點很可能是我們的協作機制從設計上就有問題。

同一場會議結束後,工程師回去做功能 A,設計師以為優先是功能 B,行銷卻在準備功能 C 的對外素材。結果一週後的會議上大家才驚覺「怎麼跟當初說的不一樣?」

發生這種情況背後的原因,很可能是因為資訊流根本就是斷裂的。會議紀錄、user story 等散落在 Google Doc、Jira、Slack、Email 四個平台,沒有統一,每個人各自解讀,PM 可能以為自己說得很清楚,但實際上每個人帶走的重點都不同。

傳統解法是會後寫更為詳細的會議紀錄,結果寫了整整五頁落落長,還是被不同人讀出不同意思(多說多錯?)。其實,真正缺少的是共識的統一輸出機制:讓每個人會後都能對齊「這場會議的結論到底是什麼」。

另一個常見問題,是會議上花太多時間讓大家在輪流報告,輪完一圈,四十分鐘過去,真正的阻塞點卻完全沒被碰到。

這種會議的輸出是「資訊交換」,不是「問題解決」。團隊雖然聽完彼此的狀況,但回到座位上仍然不知道下一步該怎麼辦。很多 PM 的直覺是開更長的會議讓大家有時間討論,結果只是在前面輪流報告的時候,精力或時間就用完了,結果真正要討論、決策時反而草草帶過。

正確的思路應該是:狀況追蹤在會前就完成。透過專案管理系統、週報、自動化摘要,最好能讓團隊在開會前就知道現況。會議時直接切入要點解決問題、拍板決策。

更令人挫折的是,即使大家很投入討論,最後還是沒有輸出。討論需求時,原先在討論功能,討論討論著就跑到商業模式,大家東一句西一句又扯到市場行銷,你看看手錶,發現下一場會議快要開始了,離開前,你只好說「今天先到這邊,我們明天再開一場會討論結論」。

會議輸出的結果模糊,沒有在一開始就設定好,於是專案自然無法推進,問題的根源是缺乏結構化討論框架。比較好的方式是事先設計好明確的討論流程:問題是什麼?有哪些選項?我們要做什麼決策?下一步行動是什麼?沒有這樣的框架,就像一群人開車沒導航,大家一起兜著風卻永遠到不了目的地。

跨部門協作時,PM 常常淪為傳聲筒。設計說兩週可以交付設計稿,工程師回三週做不完開發,結果傳到主管耳裡不知為何卻變成三週就能上線。最後誰都覺得自己被誤解,信任感崩解。

這不是溝通能力問題,而是資訊在轉述過程中被延遲、被扭曲。跨部門各有不同優先級,PM 如果只靠一張嘴或 Line 文字轉達,資訊必然失真。協作真正需要的是透明化:用圖解流程、RACI 權責表,把決策直接視覺化呈現,而不是只依賴隨機應變。

這些問題之所以常見,是因為很多團隊的解法還停留在「補救思維」而不是「預防思維」:

這些做法短期看似在勤奮補洞,長期卻增加了混亂感。因為它們沒解決真正的核心:協作機制本身。不是大家不夠努力,而是協作、同步的方式不夠好。

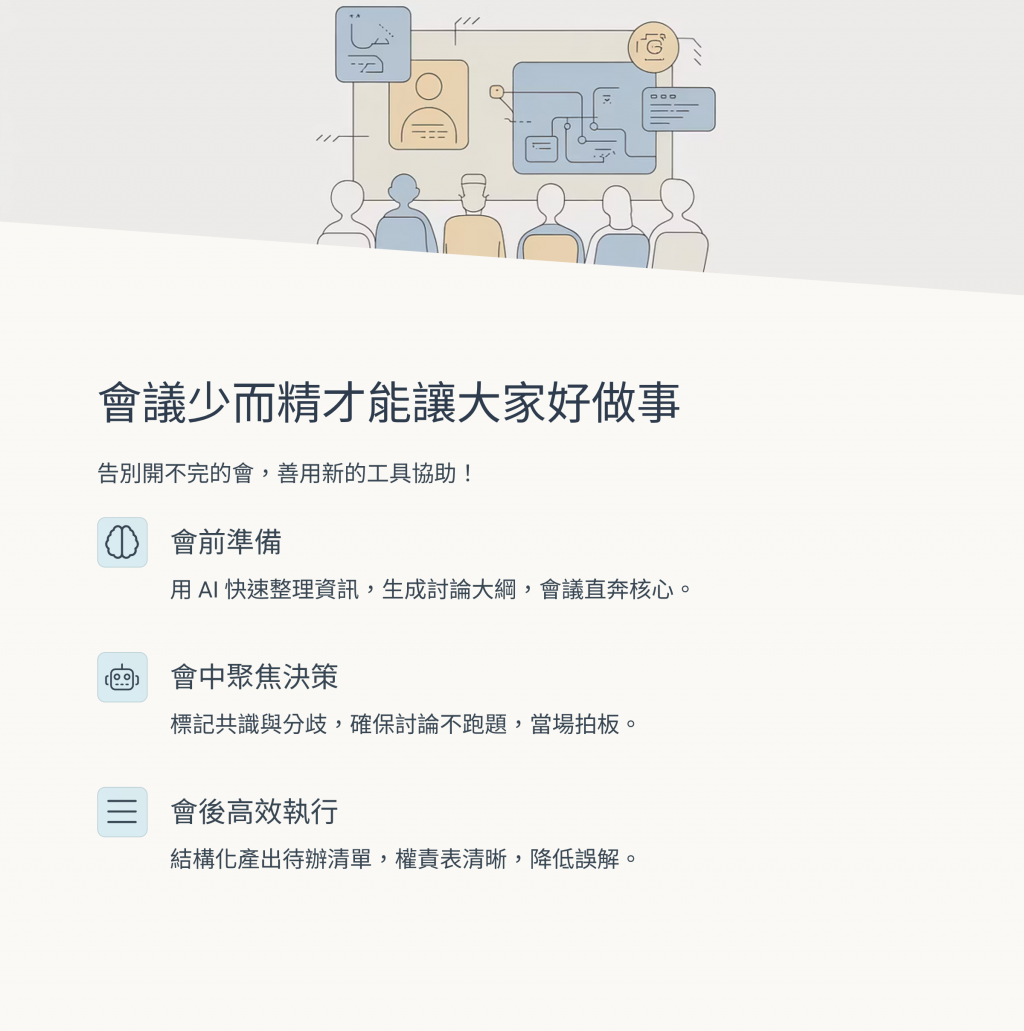

未來的協作不該靠人力、時間硬撐,而是要設計機制。AI 可以在這裡扮演有用的管理工具:

專案推不動,不是因為會議太少,而是因為缺乏協作機制。當資訊沒有透明化、討論沒有框架化、責任沒有共識化,會議就算越開越多,大家只是會越沒精力把事做好。

高效的會議應該「少而精準」,能在最短時間內建立共識、拍板決策,讓你的團隊把更多時間和專注力放在執行之上。