之前我們談到,會議開再多,專案還是動得慢,因為真正的問題不是開的會不夠,而是缺乏協作設計。那麼,解方是什麼?不是開更多會或寫更多文件,而是善用 AI 輔助,讓會議更少、卻能更精準。

AI 的價值,不應在於產出更多華而不實的文件,而在幫團隊再少開一次會。

同一場會議結束後,工程師覺得下週先做登入功能,UI 設計師以為先把註冊畫面做出來,行銷則準備會員方案的宣傳活動。大家都不是故意跑偏,但因為紀錄跟討論零零散散在不同平台沒有被整理,每個人都憑自己的認知抓重點,結果方向都不一樣。

在 Notebook LM 中,勾選來源後,輸入如下提示詞

請將這份會議整理成三個部分:「已達成共識」、「尚未有結論」、「需要後續確認的問題」,並簡短明確。

已達成共識:

- MVP 首版功能僅包含登入與註冊,以及健身教練影片陪練功能(二個陪練動作組合)

- 註冊流程需整合第三方驗證

尚未有結論:

- 是否要支援社群帳號登入(Google、Facebook)

- UX 設計稿交付期限(待 wilson 評估時程)

需要後續確認的問題:

- 開發團隊何時進場

- project code 提供

會議結束後馬上輸出,避免大家憑自己的認知行事。

會議價值不在於紀錄多完整,而在於輸出一致。

在一個一小時的會議裡,前 40 分鐘都在聽狀況報告。大家聽得很專心,但真正的瓶頸點沒有被解決,會後每個人還是不知道下一步要怎麼協作。

要想能讓 AI 幫我們自動產生進度摘要和瓶頸點,團隊必須先把專案使用工具來管理,例如:

若資訊分散在 Excel、Slack 或僅靠口頭同步,我們難以在非單一平台使用 AI 整合並消化所有資料,自然無法產生可靠的輸出。

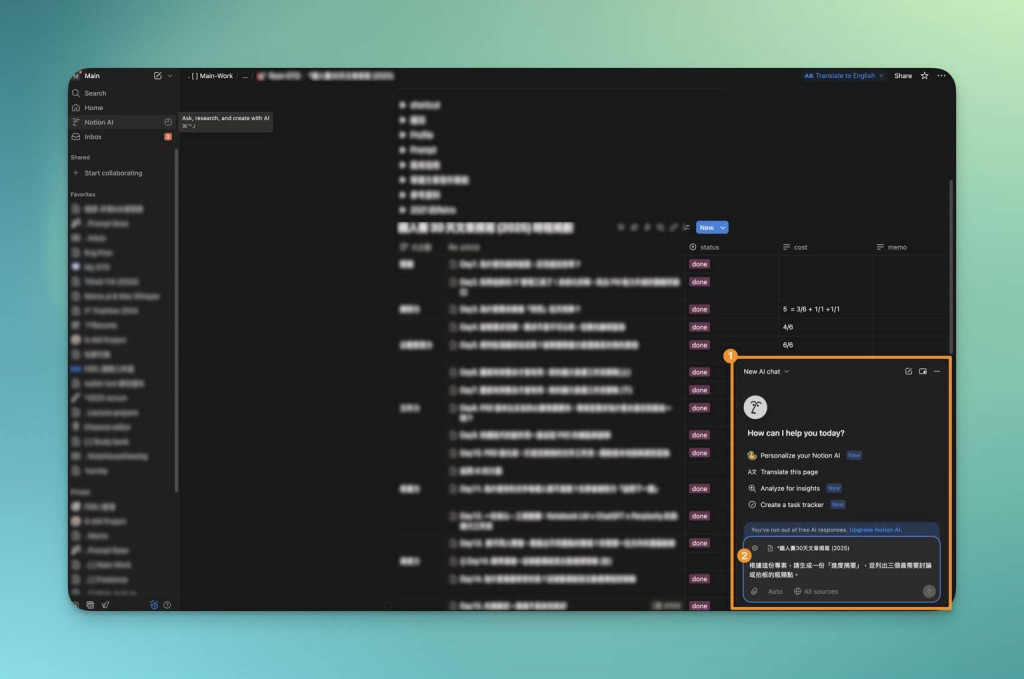

在使用 Notion 之類的工具管理你的專案時,可先進入你的專案頁面,點選內建的 AI Chat:

接著下提示詞,例如:

根據這頁專案看板,請生成一份「進度摘要」,並列出三個最需要討論或拍板的瓶頸點。

進度摘要:

- 開發任務共 12 項,完成 7 項(進度約 58%)

- 設計稿已完成,待工程師整合

- 測試任務尚未展開

瓶頸點:

1. API 整合延遲,影響登入功能

2. 驗證流程缺少測試案例,風險未解除

3. 行銷需求有列出,但尚未拆解項目與決定負責人

將原本在會議中花大量時間的報告內容,提前在會前整理並分發給所有與會者,讓大家能事先了解專案現況。如此一來,會議現場就能聚焦於「要不要做」和「該怎麼做」這兩大關鍵議題,提升討論效率與決策品質。

報告資料應在會前就完成並分發,讓與會者能事先掌握專案狀況。這樣一來,會議現場可以簡潔帶過進度,將更多時間用於討論具體方案與做出關鍵決策。

PM 開了一場「新功能 MVP 討論會」,結果大家討論討論著,從功能細節跳到技術架構,再延伸到商業模式。最後核心問題「MVP 要包含哪些功能?」完全沒有結論。

我要開一場「XX 產品的新功能 MVP 」的討論會議。請幫我生成一份會議大綱,包含:會議目標、核心議題、預期輸出。並請列出三到五個「可能會被提到,但容易讓討論跑偏的議題」。

## XXX 產品新功能的 MVP 概述 ##

//詳細提供此mvp功能的說明、特色、情境

會議目標:

- 明確定義 MVP 需要包含的功能範圍

核心議題:

1. 必須功能(登入、註冊)

2. 可選功能(通知、邀請好友)

3. 預期開發時程

(...以下省略)

預期輸出:

- 核心功能清單

- 功能優先順序

- 版本一開發時程表

可能跑偏的議題:

- 商業模式與營收規劃

- 技術架構長期演進

- 第二階段行銷策略

- UI 設計細節

(...以下省略)

會議一開始,先明確告訴大家「這場要解決什麼/不解決什麼」。

AI 幫你準備導航,但握好方向盤的還是 PM。

在開發新功能時,大家的認知都不同:

結果 UX 以為沒他的事,下週便出國休假了。另外,API 規劃這件事,前端在等後端,後端在等前端,最後實作沒能如期開始,進度整個卡來卡去卡卡西,PM 發飆大家也不開心,所有人都覺得責任不在自己身上。這個狀況,問題其實出在於 PM 沒有把資訊與大家好好對齊。

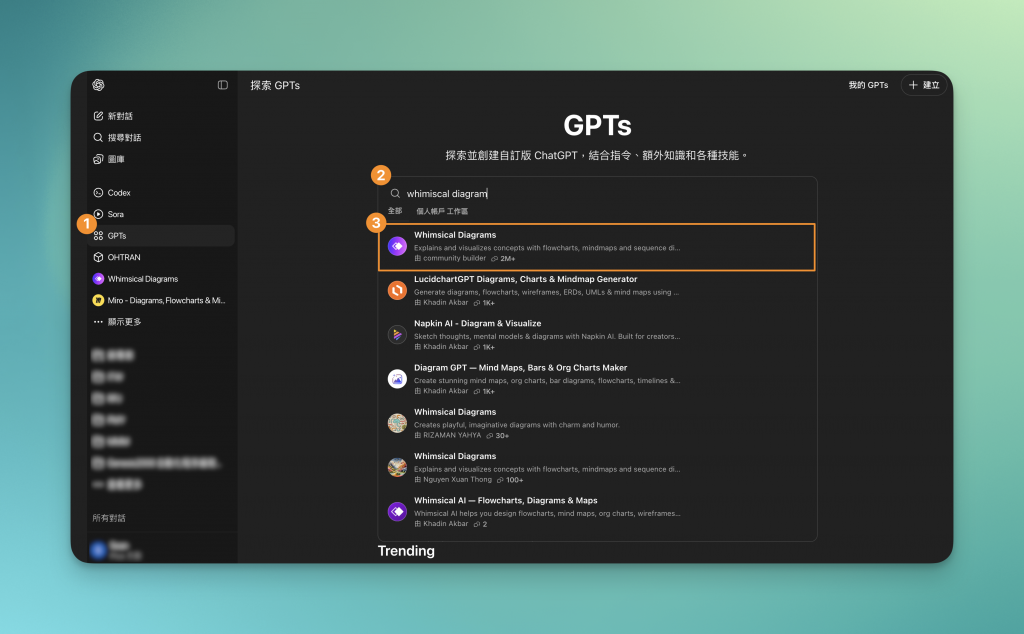

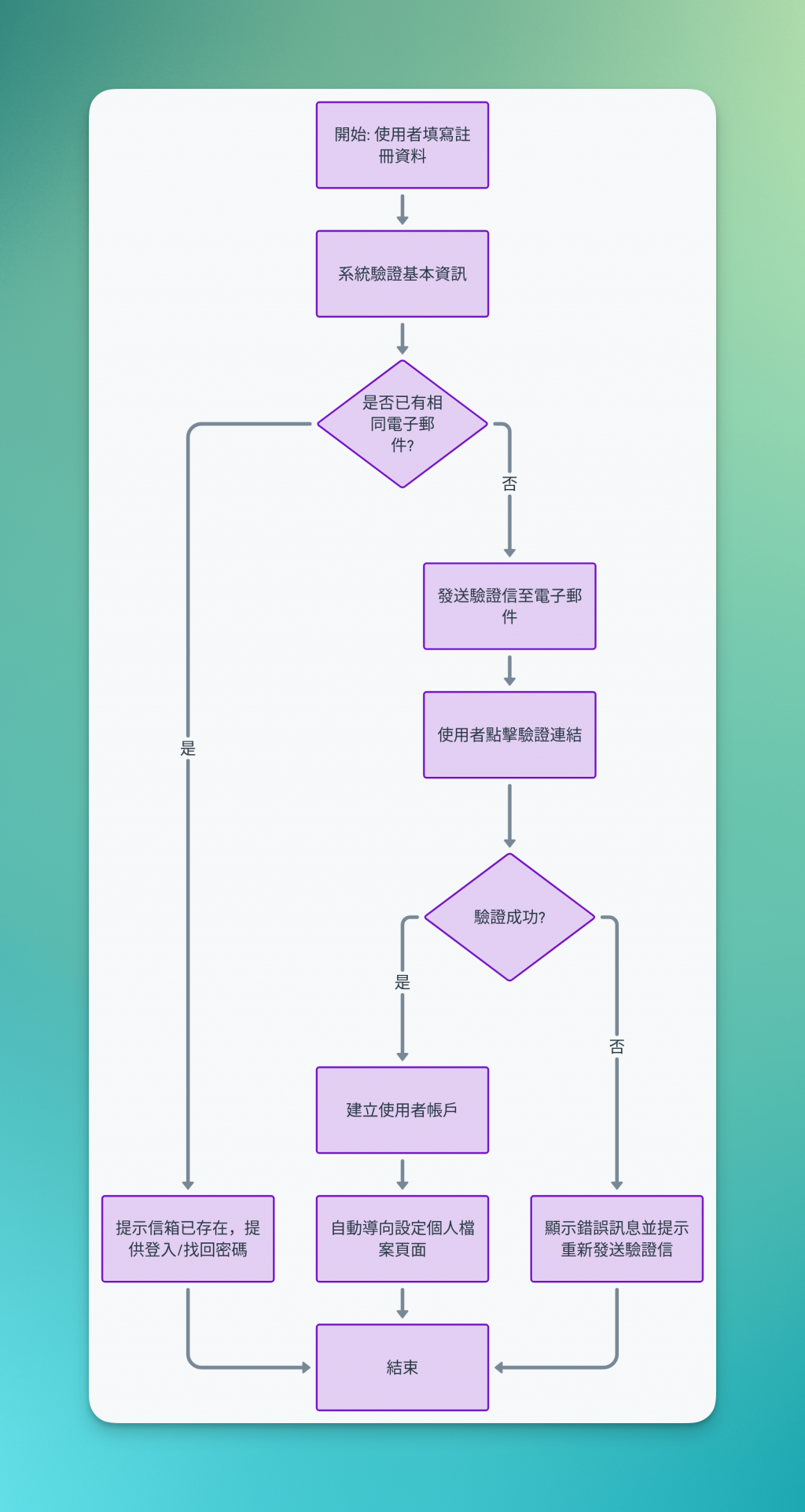

使用 ChatGPT 中的 Whimsical GPTs:

打開後,根據討論主題下適合的圖解指令,例如輸入「流程圖」,即可快速生成與議題相關的視覺化流程:

根據以下描述,畫出流程圖。

##基本流程##

使用者填寫註冊資料 → 系統驗證基本資訊 → 發送驗證信至電子郵件 → 使用者點擊驗證連結 → 系統確認驗證狀態 → 建立使用者帳戶 → 自動導向設定個人檔案頁面 → 若驗證失敗則顯示錯誤訊息並提示重新發送驗證信。

##例外處理##

若系統偵測到同一電子郵件已重複註冊,則提示使用者該信箱已存在,並提供登入或找回密碼的選項。

於已匯入會議錄音檔的 Notebook LM 中,先勾選相關的會議資料來源後,再下提示詞,如下:

根據會議紀錄逐字稿中討論的分工項目,針對這次開發範疇,請用表格生成一份 RACI 責任分工表:

- 註冊功能開發

- 設計驗證頁面

- 測試驗證流程

##限制##

- 若有不確定,請標上 "TBC",不要自己額外想像

| 任務 | Responsible | Accountable | Consulted | Informed |

|---|---|---|---|---|

| 註冊/登入前端開發 | Tommy (前端) | Johnny (Tech. Lead) | Alexendra (後端) | Vicky (PM) |

| 找回密碼流程設計 | Joyce (UX) | Willy (UX lead) | TBC | Vicky (PM) |

| API 規劃與開發 | Alexendra (後端) | Johnny (Tech. Lead) | TBC | Vicky (PM) |

高效會議工作流在會議前中後,都善用了 AI 來輔助:

AI 幫忙的是資訊處理,PM 要做的是決策引導。少而精準的會議,才是 AI 時代團隊真正能跑起來的關鍵之所在。

當然,AI 並不是什麼神奇的萬能魔法。我認為它更像是一種「放大器」—能夠加速現有的團隊運作效率,但前提是必須先建立好良好的協作結構。如果專案本身缺乏有效管理,AI 只會讓混亂加速蔓延。反之,只要團隊打好了基礎,AI 就能幫你處理繁瑣的資訊,讓大家把時間和精力集中在真正有價值的推進上。

少開會,但讓每次會議精準對齊,這才是未來團隊的協作之道!

真的關鍵的原則是,AI是放大器,需建立良好協作結構,少而精準的會議是關鍵!!

但現實上...就是要開會開會ALIGN ALIGN ALIGN XD