在 Day 14,我們學會了如何將 Notion 筆記切分 (Chunking),並且估算了 Embedding 成本。

接下來,要讓我們的筆記進入「語意檢索」的世界,就必須具備兩大基礎設施:

今天我們會一步步完成這兩件事,讓專案準備好進入「語意向量」的下一步。

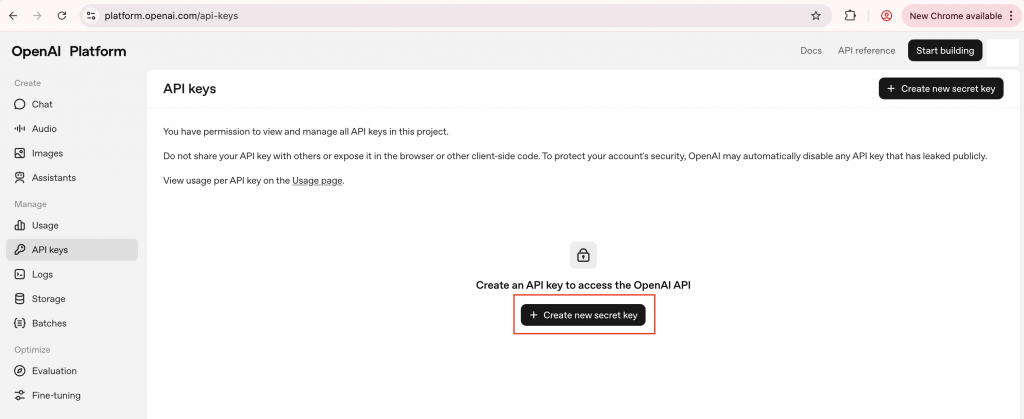

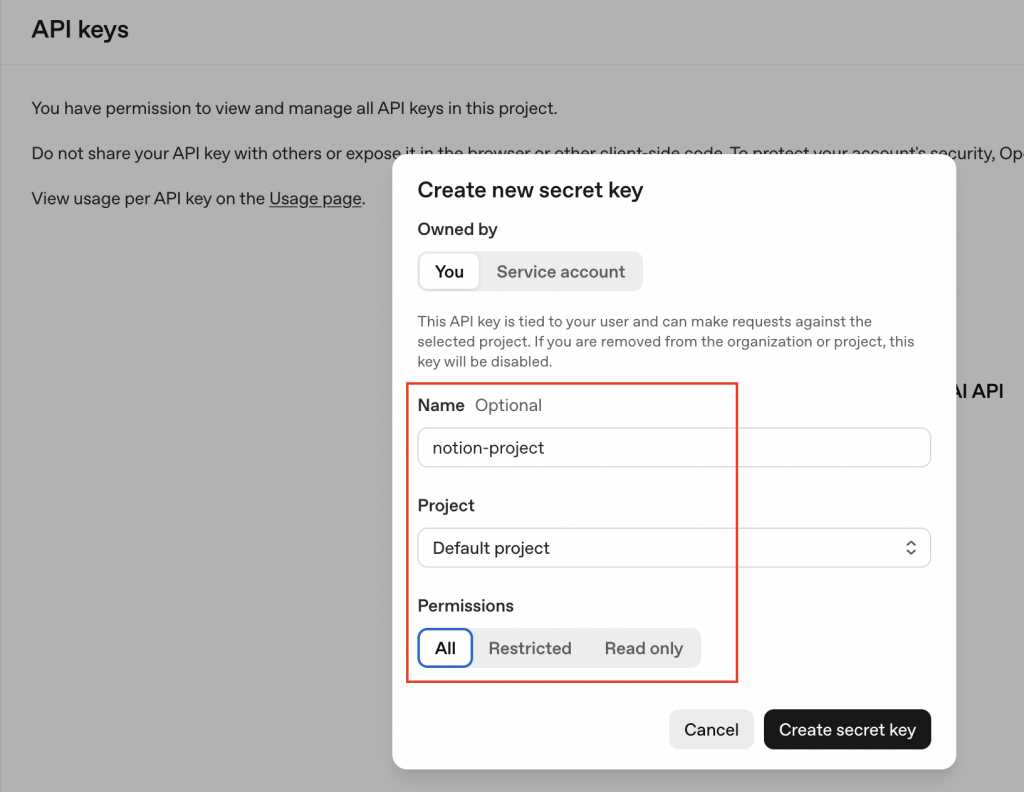

.env 檔案加上OPENAI_API_KEY:

OPENAI_API_KEY=sk-xxxxxxx

openai 套件,test_openai_key.py

import os

from openai import OpenAI

from dotenv import load_dotenv

# 載入 .env 檔案中的環境變數

load_dotenv()

try:

print("正在連線至 OpenAI API 並取得模型列表...")

# 初始化 OpenAI client,它會自動讀取環境變數

client = OpenAI(api_key=os.getenv("OPENAI_API"))

# 取得模型列表

models = client.models.list()

print("--- ✅ 連線成功!帳號可用的模型列表如下 ---")

# 逐一印出模型

for model in models:

print(f" • ID: {model.id:<30} | Created by: {model.owned_by}")

print("--------------------------------------------------")

except Exception as e:

print(f"❌ 發生錯誤:{e}")

print("請檢查 API Key 是否正確,以及帳戶是否有足夠的額度。")

正在連線至 OpenAI API 並取得模型列表...

--- ✅ 連線成功!帳號可用的模型列表如下 ---

• ID: gpt-3.5-turbo | Created by: openai

• ID: gpt-5-codex | Created by: system

• ID: gpt-5-nano-2025-08-07 | Created by: system

• ID: gpt-5-nano | Created by: system

• ID: gpt-audio-2025-08-28 | Created by: system

• ID: gpt-audio | Created by: system

• ID: davinci-002 | Created by: system

• ID: babbage-002 | Created by: system

• ID: gpt-3.5-turbo-instruct | Created by: system

• ID: gpt-3.5-turbo-instruct-0914 | Created by: system

• ID: dall-e-3 | Created by: system

...

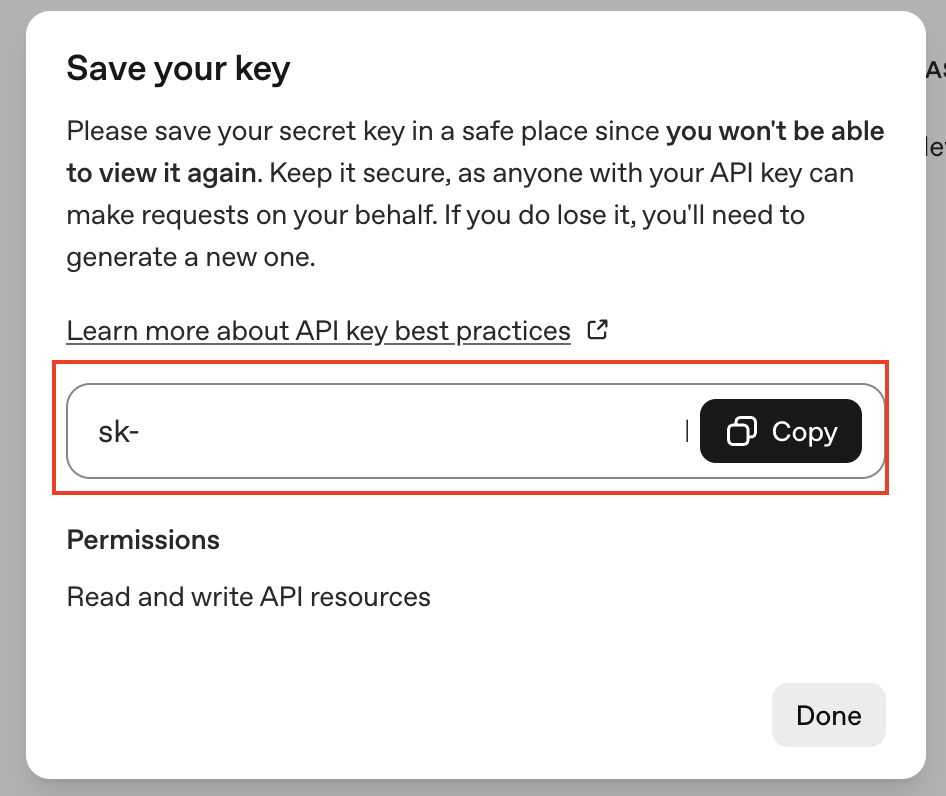

在 【Day 12】向量化的準備:Embedding 與向量資料庫 中,我們介紹過 Chroma DB -- 一個開源、專為 AI 應用打造的向量資料庫:

pip install chromadb

ChromaDB 以一個清晰、四層的階層架構來組織資料。在預設的單機模式下,所有這些資訊都被儲存在一個 SQLite 資料庫檔案中。

這個結構能有效地隔離與管理向量數據,從單一使用者到多租戶的應用都能應對。

import chromadb

# --- 1. 初始化 Chroma DB Client ---

# 我們使用 PersistentClient 來將資料儲存到硬碟上的指定路徑

# 這可以確保我們的向量資料庫在程式重啟後依然存在

db_path = "db/chroma_db"

client = chromadb.PersistentClient(path=db_path)

# --- 2. 建立或載入一個 Collection ---

# get_or_create_collection 會嘗試取得同名的 collection,

# 如果不存在,它會自動建立一個新的。避免重複建立。

collection_name = "my_notes_collection"

collection = client.get_or_create_collection(name=collection_name)

print(f"✅ Collection '{collection_name}' 準備就緒。")

print(f"目前 Collection 中有 {collection.count()} 筆資料。")

# --- 3. 新增資料到 Collection ---

# documents: 原始的文字內容

# metadatas: 與每段文字相關的「元數據」,例如來源、頁面ID等,這在RAG中極其重要!

# ids: 每段文字的唯一標識符

collection.add(

documents=[

"物件導向是一種程式設計方法,它將資料與行為包裝在一起。",

"類別就像是物件的設計藍圖,定義了物件的屬性與方法。",

"SQL 是一種用於管理關聯式資料庫的標準化查詢語言。",

"NoSQL 資料庫提供了比 SQL 資料庫更靈活的資料模型。"

],

metadatas=[

{"source": "cs101_notes", "page_id": "page_001"},

{"source": "cs101_notes", "page_id": "page_001"},

{"source": "db_notes", "page_id": "page_002"},

{"source": "db_notes", "page_id": "page_002"}

],

ids=["doc_001", "doc_002", "doc_003", "doc_004"]

)

print(f"✅ 新增了 4 筆資料。")

print(f"現在 Collection 中有 {collection.count()} 筆資料。")

# --- 4. 查詢 (Query) 資料 ---

# 這是 RAG 流程的核心,我們用自然語言來「查詢」最相關的筆記

results = collection.query(

query_texts=["什麼是物件導向?"],

n_results=2 # 指定回傳最相關的 2 筆結果

)

print("\n--- 查詢結果 ---")

print("問題:什麼是物件導向?")

# --- 5. 解析並印出結果 ---

for i, doc in enumerate(results['documents'][0]):

distance = results['distances'][0][i]

metadata = results['metadatas'][0][i]

print(f"\n結果 {i+1}:")

print(f" - 相似度 (距離): {distance:.4f}")

print(f" - 內容: {doc}")

print(f" - 元數據: {metadata}")

執行後,會看到類似以下的輸出:

✅ Collection 'my_notes_collection' 準備就緒。

目前 Collection 中有 0 筆資料。

✅ 新增了 4 筆資料。

現在 Collection 中有 4 筆資料。

--- 查詢結果 ---

問題:什麼是物件導向?

結果 1:

- 相似度 (距離): 0.3512

- 內容: 物件導向是一種程式設計方法,它將資料與行為包裝在一起。

- 元數據: {'source': 'cs101_notes', 'page_id': 'page_001'}

結果 2:

- 相似度 (距離): 0.4890

- 內容: 類別就像是物件的設計藍圖,定義了物件的屬性與方法。

- 元數據: {'source': 'cs101_notes', 'page_id': 'page_001'}

今天我們完成了兩個重要基礎建設:

在 Day 16,我們就可以把「Notion 筆記 → Embedding → 向量資料庫」的流程串接起來,將 Notion 筆記 chunks 送進 text-embedding-3-small 轉換成向量,並寫入 Chroma DB。