真正花時間的不是吃飯,而是反覆糾結要不要吃。

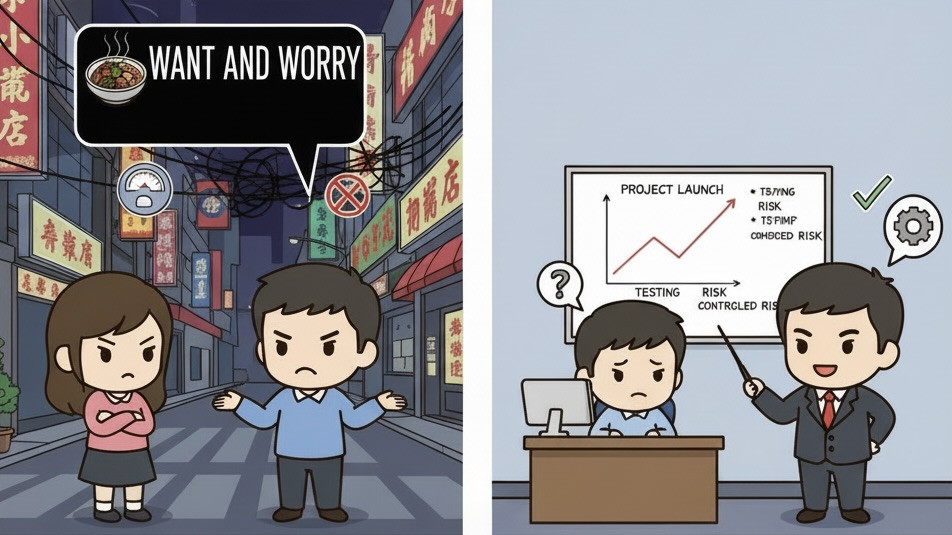

週末的夜晚,街角的牛肉麵店香氣四溢。腦中浮現一個聲音:「真的好想吃!」

然而,另一個聲音隨之響起:「太油會胖,最近才下定決心要控制飲食……」

這是一種常見的掙扎:一邊是即時的慾望,一邊是對後果的顧慮。選擇,不只是單純的偏好,而是伴隨代價的抉擇。

如果這時身邊有人,他/她的心裡可能這樣想:

「雖然知道你很想吃,但也擔心你之後覺得不舒服,或破壞了自己設定的目標。」

這時,單純表達「我想吃」還不夠,需要準備顧慮的解法。

例如,可以提議:「我們可以選清湯版的牛肉麵,少點一份肉,吃完再一起散步半小時。」

這樣,對方聽到的不是「放縱一次就算了」,而是「有慾望,但也有配套」。

心理學家費斯汀格提出「認知失調理論(Cognitive Dissonance Theory)」:當慾望與信念衝突時,人們會感到不舒服,並嘗試調整行為或想法,讓心裡好受些。

於是,心裡可能冒出合理化的念頭:「今天吃完,明天多跑半小時就好。」

這種自我說服,就是緩解矛盾的一種方式。

👉 參考資料:Britannica - Cognitive dissonance

把這個邏輯套回職場:

如果只提出「功能很棒,值得做」,主管會覺得成本太高。

但若補充:「這功能會多花一週,但我們能分階段上線,或用 A/B 測試控制風險。」——那主管看到的就是「成本+解法」,更有可能點頭。

Google 在 2004 年 4 月 1 日推出 Gmail 時,內部早就迫不及待想要上線。但管理層顧慮過於倉促會影響體驗與品牌,因此沒有直接大規模發布,而是掛上 「Beta」標籤,採用邀請制,讓產品一邊推出、一邊改善。

這個折衷方案,一方面滿足了「盡快上線」的需求,一方面也保留了「持續改進」的空間。直到 2009 年 7 月,Gmail 才正式去掉 Beta 標籤。

👉 參考資料:Wikipedia - History of Gmail

無論是牛肉麵還是新功能,真正影響決策的不是慾望有多強,而是能否替對方準備顧慮的解藥。

換句話說,說服力來自於:我不只想要,還考慮了你在意的事。