PM 打開文件解釋:「這裡先驗證,再送出…」

工程師立刻質疑:「這個檢查到底是前端還是後端做?」

設計師皺著眉:「我以為這一步會直接跳到下一個畫面?」

主管更直接:「我只想知道,下週能不能上線。」

同一份文件,卻冒出三種不同的質疑聲音。PM 並不是沒準備,資訊也不是不完整,而是沒有被轉譯成最適合的格式。結果就是:每個人腦中都有不同的版本,最後只能雞同鴨講。

這正是為什麼,PM 需要把「圖解」當成第二語言。

文字像小說,能交代細節,但會讓人各自腦補;圖解像地圖,雖然簡化了內容,卻能快速讓大家找到方向。

在專案裡,不同角色看同一份文件,卻常常腦中浮現完全不同的畫面:

如果缺少圖解,就像一群人拿著同一本小說,卻腦補出三種畫面分支。圖解的價值,就是把這些資訊翻譯成「共通的語言」,讓抽象的需求先變得結構化,再進一步落實到設計與開發。

不用學會所有工具,掌握這六種圖解,就能解決七、八成的溝通誤會。

最常見也最直覺。它能把「先做什麼,再做什麼」清楚畫出來。

文字寫「先登入,再驗證,再導向」聽起來很合理,但工程師馬上會問:「驗證失敗怎麼辦?」、「如果用第三方登入呢?」文字很容易漏掉分支。

一張流程圖就能讓所有「如果…那就…」一目了然:

有了流程圖,就不怕大家各自腦補。

流程圖能說明「要做什麼」,但責任不清時就需要泳道圖。它能把不同角色或部門放在不同「泳道」,清楚顯示誰該做什麼。

例如:

過去如果只有文字,常常變成「我以為是你要做」。泳道圖一出來,責任邊界立即明確。

序列圖特別適合描述系統互動,像是一場「對話紀錄」。誰先發話、誰回應、誰再傳給第三方,一清二楚。

最典型的例子就是訂單支付:

使用者送出訂單 → 前端呼叫 API → 後端驗證 → 呼叫第三方金流 → 回傳成功訊息 → 前端顯示「付款完成」。

如果沒有序列圖,前後端很容易各說各話:

這種爭議在會議裡可能來回半小時,有序列圖的好處就是,把「誰先誰後」畫出來,避免反覆溝通,也避免到最後才發現落差。

主管最關心的不是「怎麼做」,而是「什麼時候能交付」。時程圖能把進度和任務依賴關係 (dependency) 直覺地展現出來。

舉例:假設要做「新會員註冊功能」:

這裡的路徑依賴很明顯:測試必須等前端和後端都完成才能開始。如果負責後端的 Alexsandra 因故延遲到第 7 週,那麼測試就必然被往後推,最後上線也會延遲。傳統的文字形文件只會寫「第 6 週測試」,除了無法以視覺化看出時間長短外,更糟的是,看不出依賴關係。而在甘特圖裡,箭頭清楚的表示出「測試依賴前端與後端」,一眼就能看出關鍵路徑在哪。

決策樹最適合處理「條件一多就像程式邏輯題」的情境。它把規則拆成分支,讓複雜的邏輯變得清晰。

例如權限判斷的情境:

如果只用文字寫,常常變成「若 A 且 B,或 C 且非 D…」讀起來像繞口令 (邏輯去走去去走)。

決策樹則能讓每個分支逐層展開,任何人看一眼就懂。對工程師來說,這等於是「程式邏輯的可視化版本」,對測試人員來說,也能馬上推導出測試案例。

心智圖最適合在需求還很零碎的時候使用。Kickoff 或腦暴會議後,大家丟了一堆點子,最後誰都搞不清楚全貌。這時候快速畫一張心智圖,就能把碎片整理成結構。

例如「新會員體驗」可以展開為:註冊流程、導覽教學、優惠券發放、客服協助。

它不需要精美,但能讓團隊馬上看到完整輪廓,且能幫助好記憶。

圖解就像是我們的溝通瑞士刀。在不同情境之下,採用不同圖解方式,就能避免大部分的溝通誤會。

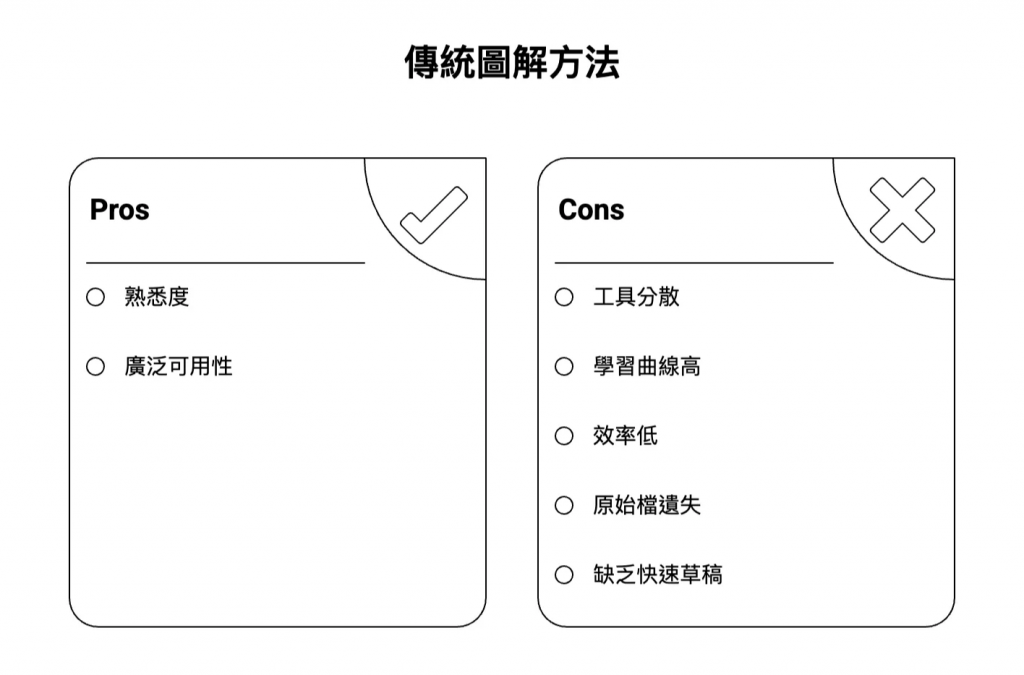

既然圖解這麼好用,為什麼很多 PM 卻不愛畫?

因為傳統做法真的太折磨人了,隨便列舉一些如下:

總結一句:過去,PM 很少願意做圖解,因為不是太花時間,就是太難改、太麻煩。

現在,環境已經不同了。AI 不只能幫你畫圖,而且可以是重新定義圖解的角色。

它讓圖解回到可即時溝通的位置,就像傳統我們開會時,會在白板上直接畫示意圖彼此溝通那樣。

現在,在會議中,PM 可以下 prompt:「把這段邏輯畫成決策樹吧。」AI 立刻生出草稿。然後大家看著圖繼續討論:工程師補上細節、設計師加上註記,如此一來,團隊就能邊在共用空間上看邊改,當場形成共識。

其次,它讓圖解「跟得上變更」。以前需求一改,圖就跟不上,最後乾脆棄用。現在,只要更新需求描述,AI 就能快速刷新圖解,文件和圖能保持一致。(當然,我們還是得檢查一下有沒有畫錯)

最後,以更高維度來看,AI 開啟了「多模態協作」的新時代。今天是文字轉圖,不久後我相信可能可以是以圖轉原型、以簡報轉原型等,讓團隊可以更方便的溝通想法。

文字是 PM 的母語,但圖解是第二語言。缺少這個語言,溝通就容易有誤解。

當你把六種常用圖解融入日常工作中,不管是 RD、主管還是 QA,都能秒懂你要表達的重點,誤會大幅減少。從此不再雞同鴨講,專案溝通順順過。