我們之前談到圖解是 PM 的第二語言。光靠文字文件,很容易讓需求被誤解:工程師想的是 API,設計師想的是畫面,主管想的是時程。結果就是 PM 明明準備了厚厚的 PRD,卻換來三種不同的質疑聲音。

圖解能解決這個問題。但過去畫圖的方式實在太麻煩:流程圖要開 Visio、專案排程的圖要用 MS Project來匯出、腦力激盪還要用專門的心智圖軟體來處理。到最後,畫個圖比改個需求還累。

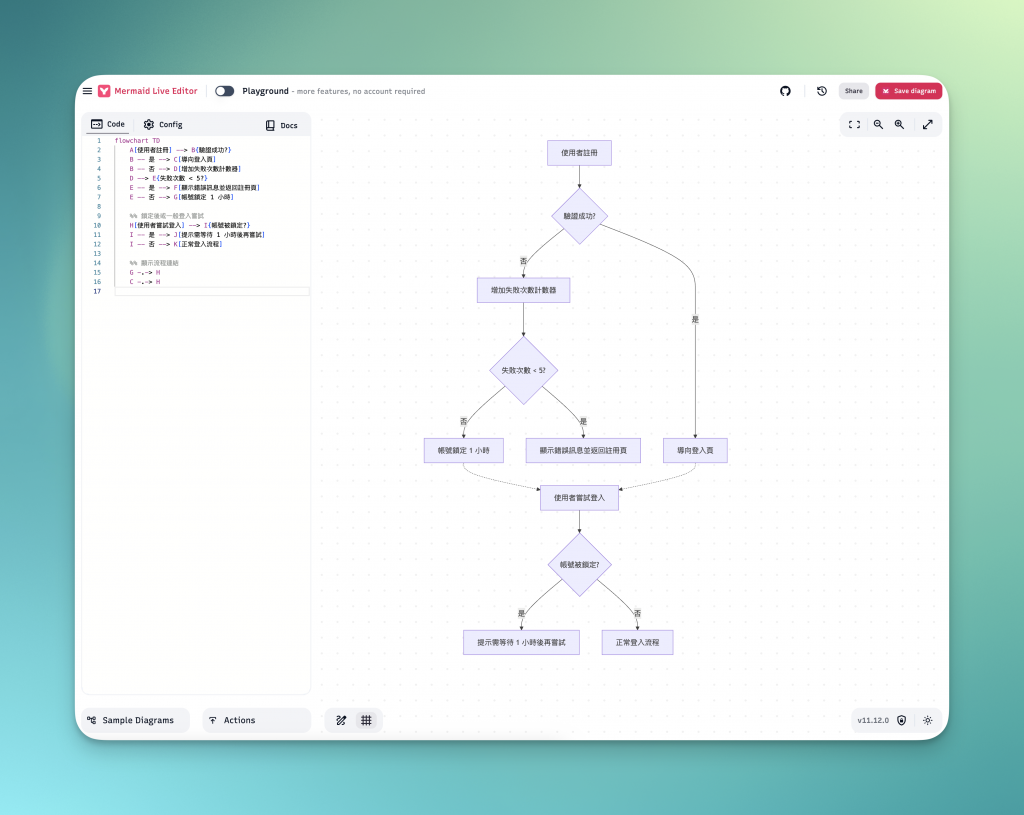

現在不一樣了。你只需要下好 Prompt,讓 ChatGPT 幫你輸出 Mermaid 語法,接著,再貼到 Mermaid Live Editor,就能立刻渲染成圖方便下載回來使用。這種做法不只快速,還能快速修改:需求一旦更新,只要改語法就能重新生成。

過去,PM 為了做出好的圖解,常需要在各種軟體間切換:Visio 畫流程、OmniGraffle 做架構、MS Project 管排程。結果是效率低、檔案散落、維護困難。

現在流程大幅簡化。我們只需將相關語意輸入 ChatGPT,並請它以 Mermaid 格式輸出,就能快速產生初步的圖解。

不過,在開始之前,需要先了解這個工作流程會用到的幾個關鍵字各是代表什麼意思,以下逐一說明。

Mermaid 是一種文字式繪圖語法,開源且免費,支援流程圖、序列圖、甘特圖、心智圖等。只要用簡單的語法就能生成圖表,適合用於需求文件與專案說明。

在以前要使用 Mermaid 語法,你必須要懂一點程式,現在,ChatGPT 能將自然語言描述轉換成 Mermaid 語法。你只需要把需求寫出來,ChatGPT 就能幫你整理成程式碼格式,省去手動撰寫語法的麻煩。

Mermaid Live Editor 是其中一種支援 mermaid 語法的線上即時編輯器,可以將 Mermaid 語法直接渲染成圖表。你只需要把程式碼貼進去,就能立即看到圖形,還能複製或匯出,用於文件或簡報。

Whimsical GPTs 是由 Whimsical 在 ChatGPT 環境中實作的 GPTs。它能讓你透過對話,快速生成流程圖、泳道圖或心智圖,適合在會議中即時出草稿,邊說邊畫,幫助團隊快速建立共識。

這篇文章我們先專注在 Mermaid 的使用,Whimsical GPTs 的細節之後有機會,我會在單獨寫一篇教學。

了解了這個工作流的基本邏輯之後,接下來, 我們就試試看使用這個工作流來產出圖解吧!

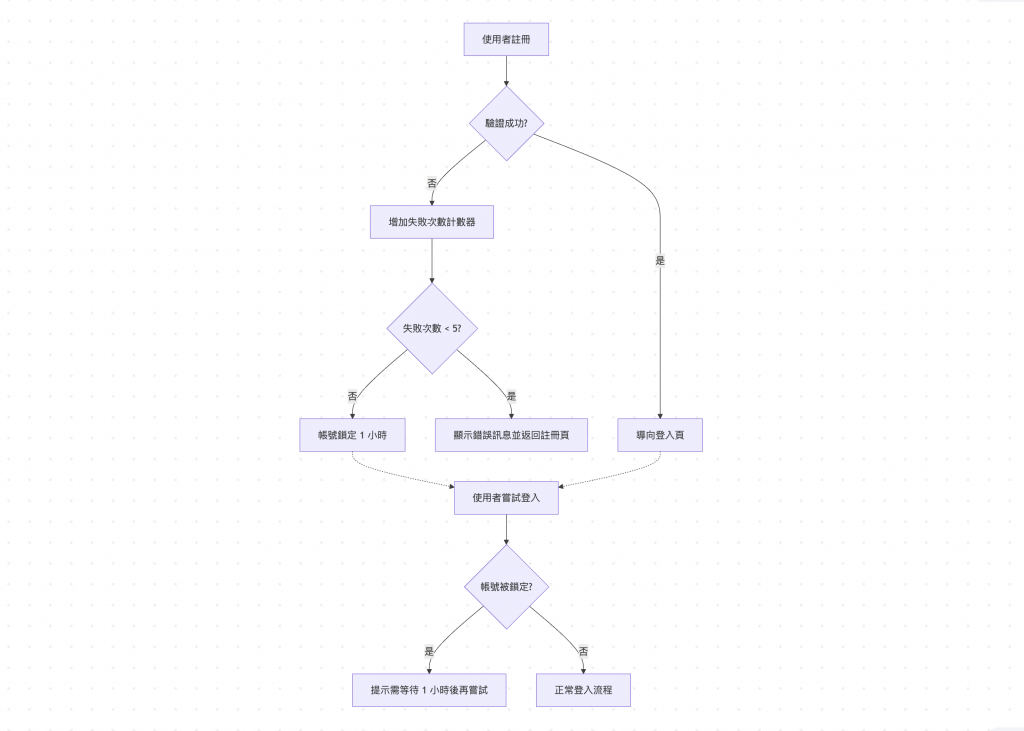

流程圖是最常見、最直覺的圖解,用來描述「步驟」與「分支邏輯」。它的重點在於把 如果…那就… 的情境清楚攤開。

情境:需求文件常寫「使用者先註冊,再驗證,再登入」。聽起來很清楚,但工程師立刻會問:「如果驗證失敗呢?」「第三方登入怎麼辦?」這時候,一張流程圖能避免腦補。

你可以直接口語的貼上文字,讓 ChatGPT 幫你處理脈絡,不過,還是建議盡量用「如果…那就…」的語句,AI 更容易生成正確的分支。

Prompt 示範:

請將以下需求轉換成 Mermaid 流程圖:

使用者在註冊時,若驗證成功,系統會將其導向登入頁;若驗證失敗,則顯示錯誤訊息並讓使用者返回註冊頁重新嘗試。如果連續五次驗證失敗,帳號將被鎖定一小時。在這段時間內,使用者若嘗試登入,系統會提示需等待一小時後才能再次操作。

產出結果:

flowchart TD

A[使用者註冊] --> B{驗證成功?}

B -- 是 --> C[導向登入頁]

B -- 否 --> D[增加失敗次數計數器]

D --> E{失敗次數 < 5?}

E -- 是 --> F[顯示錯誤訊息並返回註冊頁]

E -- 否 --> G[帳號鎖定 1 小時]

%% 鎖定後或一般登入嘗試

H[使用者嘗試登入] --> I{帳號被鎖定?}

I -- 是 --> J[提示需等待 1 小時後再嘗試]

I -- 否 --> K[正常登入流程]

%% 顯示流程連結

G -.-> H

C -.-> H

取得 Mermaid 語法後,只需將程式碼貼到 Mermaid Live Editor,即可預覽圖形,並將生成的圖另存使用。

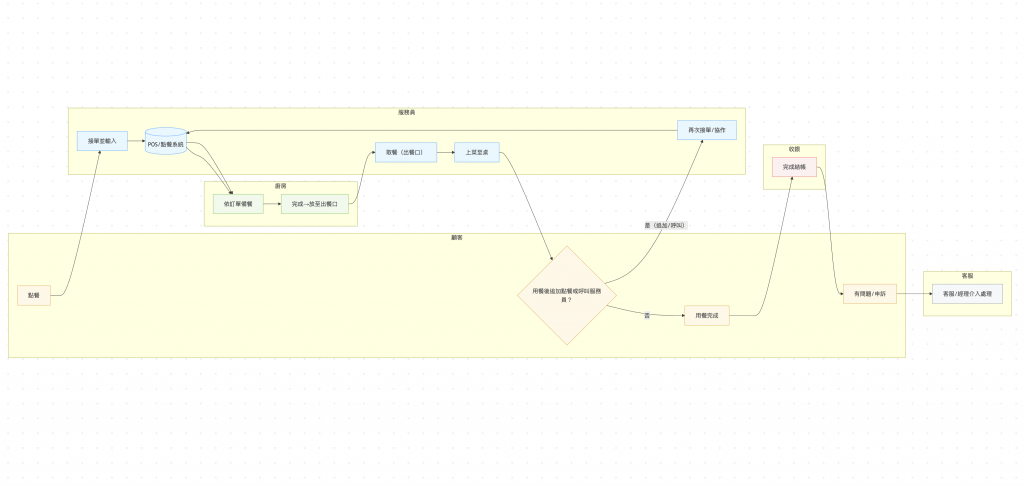

泳道圖是在流程圖基礎上,進一步把「不同角色」分到各自的泳道裡。它的重點在於清楚標示 誰該做什麼,避免責任不清。

情境:跨部門合作時,最常見的誤會就是「我以為這步驟是你做」。泳道圖能把責任邊界清楚劃分。

Prompt 示範:

請生成一個 Mermaid 流程圖,並用 subgraph 模擬泳道:

角色:顧客、服務員、收銀、廚房、客服

流程:

顧客點餐:服務員接單並輸入系統 → 系統傳送訂單至廚房。

廚房備餐:廚房根據訂單準備餐點 → 完成後放至出餐口。

上菜:傳菜員/服務員取餐 → 送至顧客桌。

顧客用餐後:可能追加點餐或呼叫服務員 → 服務員與廚房再次協作。

結帳:顧客用餐完成後 → 收銀完成結帳 → 若有問題由客服/經理介入。

產出結果:

flowchart LR

%% 方向:從左到右

%% 泳道(以 subgraph 模擬)

subgraph L1[顧客]

C1[點餐]

C2{用餐後追加點餐或呼叫服務員?}

C3[用餐完成]

C4[有問題/申訴]

end

subgraph L2[服務員]

S1[接單並輸入]

S0[(POS/點餐系統)]

S2[取餐(出餐口)]

S3[上菜至桌]

S4[再次接單/協作]

end

subgraph L3[廚房]

K1[依訂單備餐]

K2[完成→放至出餐口]

end

subgraph L4[收銀]

R1[完成結帳]

end

subgraph L5[客服]

CS1[客服/經理介入處理]

end

%% 主要流程

C1 --> S1 --> S0 --> K1 --> K2 --> S2 --> S3 --> C2

C2 -- 是(追加/呼叫) --> S4 --> S0 --> K1

C2 -- 否 --> C3 --> R1

R1 --> C4

C4 --> CS1

%% 美化(可選)

classDef customer fill:#fff7e6,stroke:#e6a23c,stroke-width:1px,color:#333;

classDef staff fill:#e6f7ff,stroke:#409eff,stroke-width:1px,color:#333;

classDef kitchen fill:#f0f9eb,stroke:#67c23a,stroke-width:1px,color:#333;

classDef cashier fill:#fef0f0,stroke:#f56c6c,stroke-width:1px,color:#333;

classDef support fill:#f5f7fa,stroke:#909399,stroke-width:1px,color:#333;

class C1,C2,C3,C4 customer;

class S1,S0,S2,S3,S4 staff;

class K1,K2 kitchen;

class R1 cashier;

class CS1 support;

註:Mermaid 的語法中,並沒有真正嚴格意義上的「泳道圖」,所以這邊只能先以模擬的方式生成出來方便討論,待確定沒問題後,可再用其他轉譯的方式畫出真正的泳道圖。

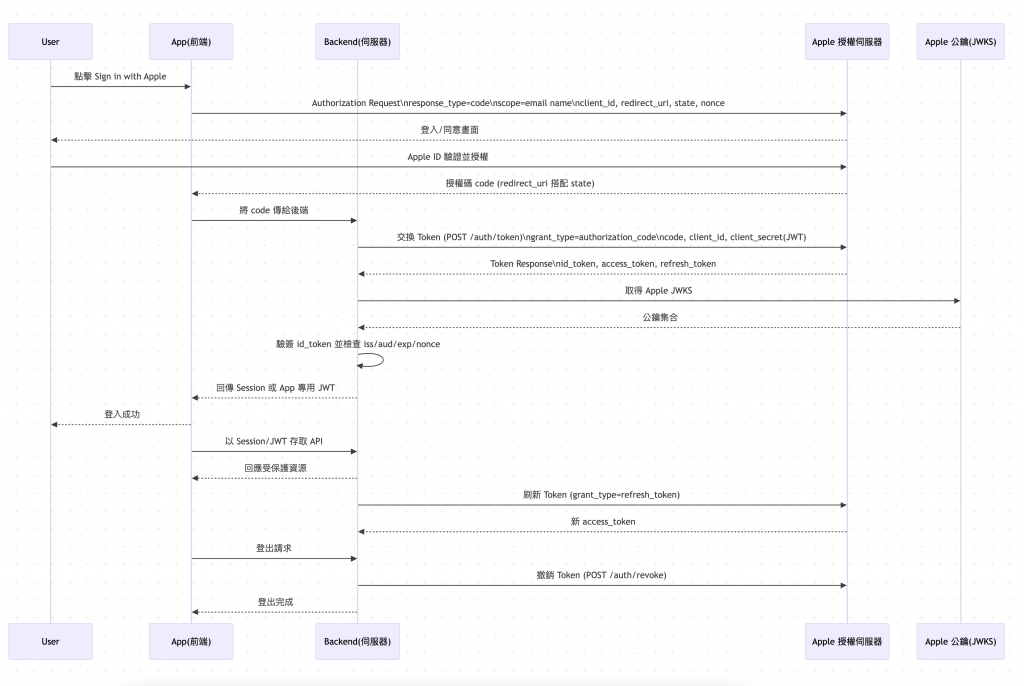

序列圖用來描述「系統之間的互動順序」,就像一份對話紀錄。它的重點在於顯示 誰先呼叫誰,避免邏輯錯亂。

情境:在 API 串接的需求裡,順序錯誤就是災難。序列圖能像聊天紀錄一樣,明確顯示「誰先呼誰」。

Prompt 示範:

請將以下的流程轉成 Mermaid 序列圖:

Apple SSO 的 API 流程

產出結果:

sequenceDiagram

participant U as User

participant A as App(前端)

participant B as Backend(伺服器)

participant AS as Apple 授權伺服器

participant JWKS as Apple 公鑰(JWKS)

U->>A: 點擊 Sign in with Apple

A->>AS: Authorization Request\nresponse_type=code\nscope=email name\nclient_id, redirect_uri, state, nonce

AS-->>U: 登入/同意畫面

U->>AS: Apple ID 驗證並授權

AS-->>A: 授權碼 code (redirect_uri 搭配 state)

A->>B: 將 code 傳給後端

B->>AS: 交換 Token (POST /auth/token)\ngrant_type=authorization_code\ncode, client_id, client_secret(JWT)

AS-->>B: Token Response\nid_token, access_token, refresh_token

B->>JWKS: 取得 Apple JWKS

JWKS-->>B: 公鑰集合

B->>B: 驗簽 id_token 並檢查 iss/aud/exp/nonce

B-->>A: 回傳 Session 或 App 專用 JWT

A-->>U: 登入成功

A->>B: 以 Session/JWT 存取 API

B-->>A: 回應受保護資源

B->>AS: 刷新 Token (grant_type=refresh_token)

AS-->>B: 新 access_token

A->>B: 登出請求

B->>AS: 撤銷 Token (POST /auth/revoke)

B-->>A: 登出完成

甘特圖是專案管理的經典工具,用來規劃排程與顯示依賴關係。它的重點在於 什麼時候做什麼、誰依賴誰。

情境:主管最關心的不是「怎麼做」,而是「什麼時候能交付」。甘特圖能把專案排程與依賴關係一目了然。

Prompt 示範:

請將以下專案排程轉換成 Mermaid 甘特圖:

9月10號一開始先開主題與講者確認會議,這件事是所有後面工作的基礎,沒有先確定主題和講者,後面完全動不了,會議大概持續討論和確認到9月11號。

主題講者一旦確認下來,就要做講座宣傳文案撰寫,這件事需要一點時間反覆修改,預計9月12號到9月14號才能搞定。

在文案撰寫還在進行時(9月13號左右)就可以同步展開場地租借洽談,租借談判和簽約過程比較繁瑣,會拉到9月15號。

等文案完成後(9月14號結束),接下來做宣傳設計排版,排版跟調整排在9月15號到9月17號。

宣傳設計排版一完成,就能啟動社群平台宣傳發布,排在9月18號到9月19號之間進行,讓大家有兩天能看到訊息。

同時間,場地確定後(9月15號)就可以開始設備租借與場佈規劃,這個環節會持續到9月18號。

等到宣傳發布過一天(大約9月19號)就進行報名系統確認與名單初審,名單初審排在9月19號到9月20號。

9月20號當天早上還需要做一場講座流程彩排,這要在設備場佈和報名名單都搞定後才行。

最後9月20號下午就是正式講座舉辦,所有任務都得在這之前完成。

產出結果:

gantt

title 講座專案排程

dateFormat YYYY-MM-DD

axisFormat %m/%d

section 前期準備

主題與講者確認會議 :a1, 2025-09-10, 2d

section 宣傳內容

宣傳文案撰寫 :a2, after a1, 3d

宣傳設計排版 :a3, after a2, 3d

社群平台宣傳發布 :a4, after a3, 2d

section 場地與設備

場地租借洽談 :b1, 2025-09-13, 3d

設備租借與場佈規劃 :b2, after b1, 4d

section 報名與執行

報名系統確認與名單初審 :c1, 2025-09-19, 2d

講座流程彩排 :c2, 2025-09-20, 0.5d

正式講座舉辦 :milestone, c3, 2025-09-20, 0d

Tip:依賴性是關鍵。例如「設備租借與場佈規劃」必須等「場地租借洽談」都完成才能開始,如果前者延遲一週,那麼後面有依賴關系的項目全部都會被迫延遲。Excel 表格很難看出這種關聯,但甘特圖能用箭頭清楚顯示。

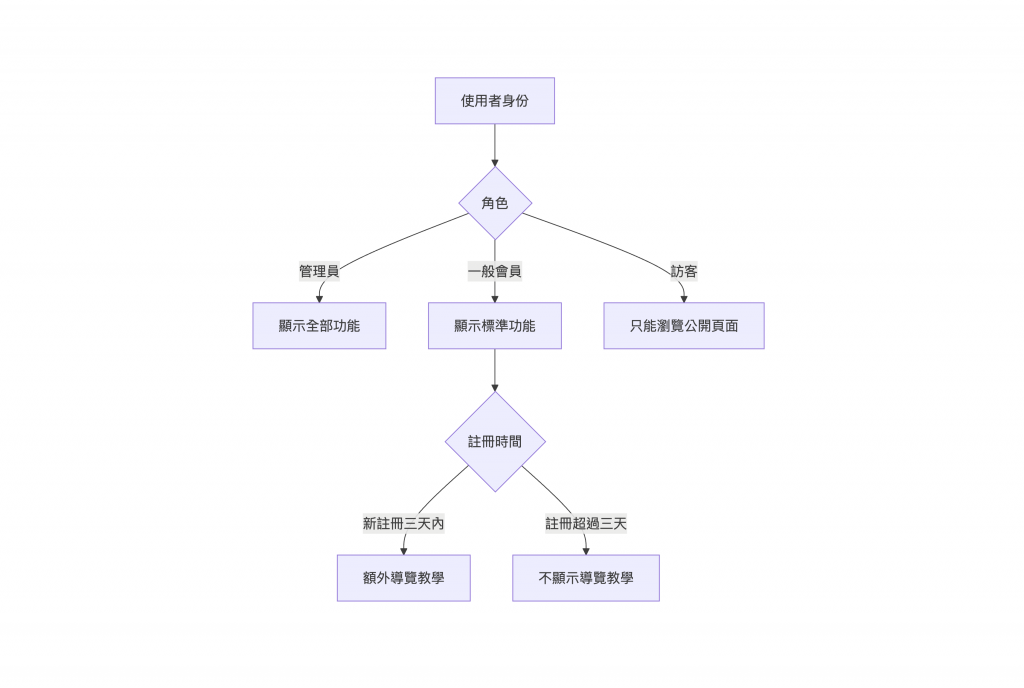

決策樹把複雜的規則拆解成一層一層的分支。它的重點在於讓條件判斷清晰可視化,避免用文字堆疊成超複雜的邏輯題。

情境:當規則越來越複雜,光用文字描述會讓人瘋掉,決策樹能把條件逐層展開。

Prompt 示範:

請生成一個 Mermaid 決策樹,規則如下:

1. 管理員 → 顯示全部功能

2. 一般會員 → 顯示標準功能

3. 訪客 → 只能瀏覽公開頁面

4. 新註冊三天內 → 額外導覽教學

產出結果:

flowchart TD

A[使用者身份] --> B{角色}

B -->|管理員| C[顯示全部功能]

B -->|一般會員| D[顯示標準功能]

B -->|訪客| E[只能瀏覽公開頁面]

D --> F{註冊時間}

F -->|新註冊三天內| G[額外導覽教學]

F -->|註冊超過三天| H[不顯示導覽教學]

這樣的圖對工程師來說,是「程式邏輯的可視化版本」;對測試人員來說,也能快速推導出測試案例,避免遺漏情境。

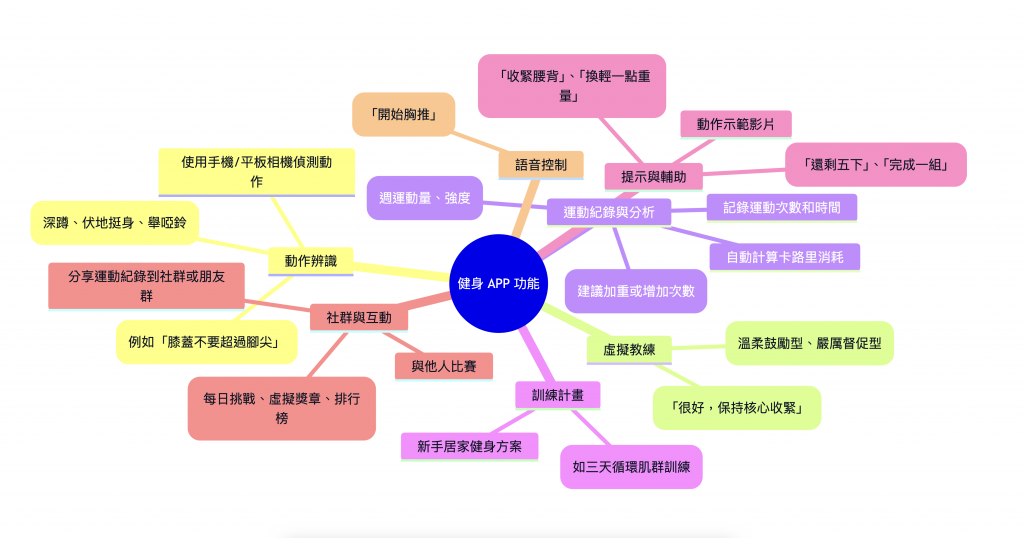

心智圖是一種發散性工具,適合整理零散的想法。它的重點在於把 主題 → 分支 → 子分支 條理化,幫助腦暴與需求歸納。

情境:Kickoff 或腦力激盪 Workshop 後,大家丟了一堆想法,最後散落一地沒人整理,此時,心智圖能在短時間內整理全貌。

Prompt 示範:

請將以下 app 的功能想法整理成 Mermaid 心智圖:

//直接餵給 ChatGPT 大家在口語討論時的逐字稿

嗯…這個健身APP要能用手機或平板的相機直接看你現在做的動作,比如深蹲、伏地挺身或是舉啞鈴,然後自動辨識出你正在做什麼動作。

如果你深蹲姿勢錯了,它要立刻跳出提醒說「膝蓋不要超過腳尖」之類的,不是事後才告訴你,是當下就要指出問題。

同時還要有一個虛擬教練,他應該在畫面上或用語音跟你說「很好,保持核心收緊」,或者「手臂再抬高一點」,像真人在旁邊一樣。

另外,這APP不只是辨識動作,最好能記錄你的運動次數和時間,然後自動幫你算出卡路里消耗。

可以有一些訓練計畫或課表,像是三天一循環的肌群訓練或是新手居家健身方案,讓使用者不用自己設計菜單。

還有,應該能根據你之前做得怎麼樣來調整難度,比如你一直深蹲都標準,APP就會建議增加重量或次數。

社群分享功能好像也需要吧?有的人可能想要把自己的紀錄分享到朋友群或是跟別人比賽。

有些人不一定會一直看螢幕,所以可能要有語音提示,比如「還剩五下」或「完成一組」。

最好還能提供動作示範影片,讓初學者看一次就知道怎麼做。

如果動作一直錯,APP應該能提供糾正建議,例如「收緊腰背」或「換輕一點的重量」。

哦,還要有進度圖表和報表,顯示你這週做了哪些運動、強度如何。

也許可以加一些遊戲化的東西,比如完成每日挑戰會有虛擬獎章,或者有排行榜。

最後,虛擬教練應該能用不同角色或語氣,像溫柔鼓勵型或嚴厲督促型,讓人比較有動力。

還有語音辨識也許可以加進去,像是你可以直接說「開始胸推」它就進入那個模式。

結果產出:

mindmap

root((健身 APP 功能))

動作辨識

使用手機/平板相機偵測動作

自動辨識運動類型(深蹲、伏地挺身、舉啞鈴)

即時姿勢糾正(例如「膝蓋不要超過腳尖」)

虛擬教練

畫面或語音即時回饋(「很好,保持核心收緊」)

不同角色/語氣(溫柔鼓勵型、嚴厲督促型)

運動紀錄與分析

記錄運動次數和時間

自動計算卡路里消耗

進度圖表與報表(週運動量、強度)

根據表現調整難度(建議加重或增加次數)

訓練計畫

提供課表(如三天循環肌群訓練)

新手居家健身方案

提示與輔助

語音提示(「還剩五下」、「完成一組」)

動作示範影片

錯誤動作糾正建議(「收緊腰背」、「換輕一點重量」)

社群與互動

分享運動紀錄到社群或朋友群

與他人比賽

遊戲化元素(每日挑戰、虛擬獎章、排行榜)

語音控制

語音辨識指令(「開始胸推」)

這裡僅作為初步展示,所以簡單粗暴的直接丟上去逐字稿;實務上進行專案討論時,則會建議還是先將逐字稿用 ChatGPT 先行梳理出關鍵功能及使用情境(如前幾篇文章介紹到的腦力激盪工作流),最後才將這些內容轉換為心智圖格式。

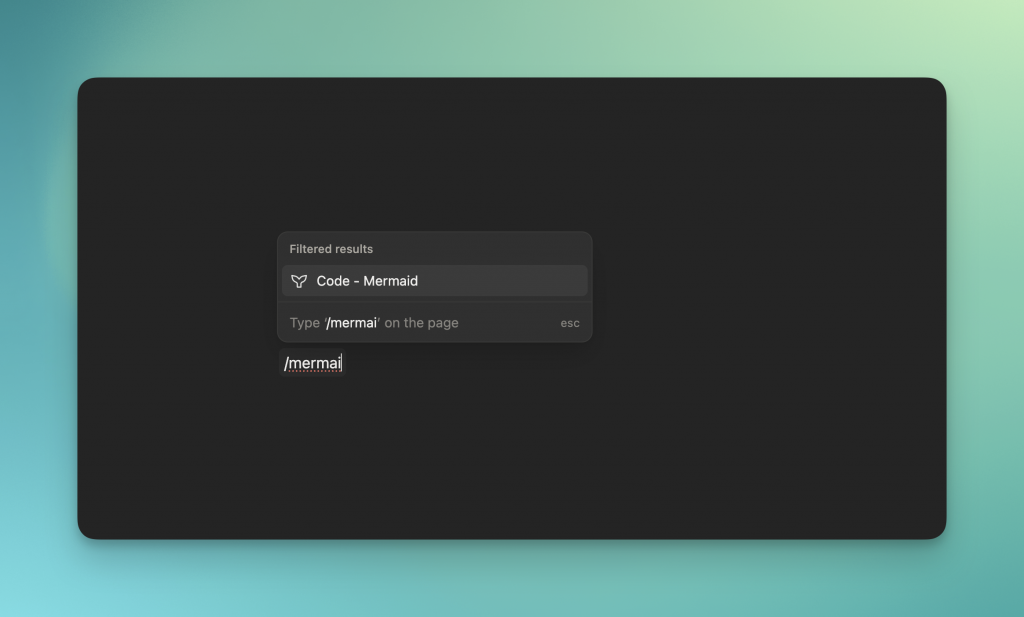

我習慣把專案需求、會議紀錄、設計討論都集中在 Notion。好消息是,Notion 已經原生支援 Mermaid 語法。

這代表什麼呢?好消息!你不需要每次都去 Mermaid Live Editor 貼程式碼再下載圖回來用了。

步驟如下:

只要在 Notion 的文件區塊先建立 mermaid 區塊 (手鍵入 /mermaid 就可選擇)

接著直接貼上從 ChatGPT 得到的 mermaid 結果即可:

很快地,Notion 就會自動幫你渲染成圖表,隨文件即時更新。

這樣一來,需求文件本身就能帶著活的圖解,不用再來回貼圖或重繪。每次修改流程時,只要改幾行語法,圖就會自動刷新,文件與圖始終保持一致。

ChatGPT + Mermaid 讓 PM 不必再受制於笨重的工具。只要寫需求,就能順便生成圖,快速又可維護。

學好圖解這個第二語言之外,也要增進製作效率,就可以讓我們達到即時溝通、快速更新,高效達到團隊共識。

以前真沒聽過Mermaid都用Markdown慢慢刻出flow chart XD

Mermaid結合Notion真的是太強大啦

你不知道設計師畫圖都是靠嘴 mermaid 嗎 (亂講~~~