要說電腦主機是電腦的核心,那麼這個核心之外的擴充功能與周邊設備,則是豐富硬體能力的核心。

今天我們來認識豐富硬體能力的兩項:機器內的擴充功能、與機器外的周邊設備。

💡 核心之外的核心,決定電腦能走多遠。

主機板上可以擴充的有:記憶體插槽、M.2 插槽、SATA 插槽、USB 接口、PCI 擴充槽、PCIE擴充槽、LPT/COM 接口

💡 插槽不是裝飾,每一條都藏著升級的可能。

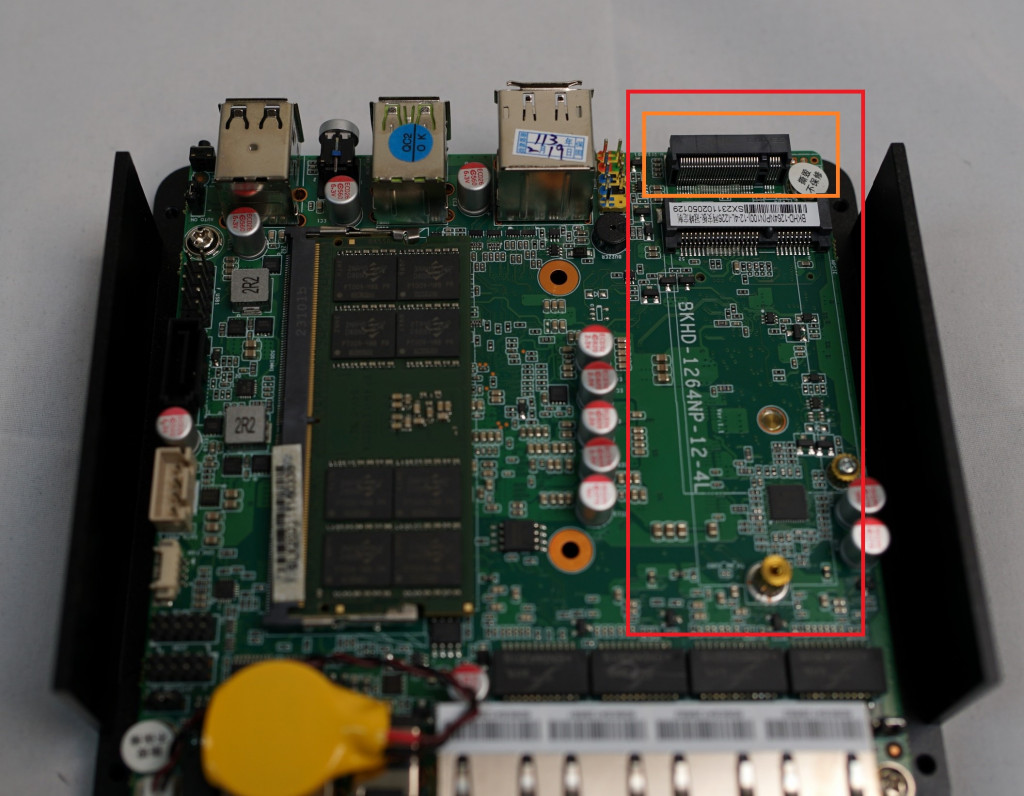

下圖是 M.2 擴充介面

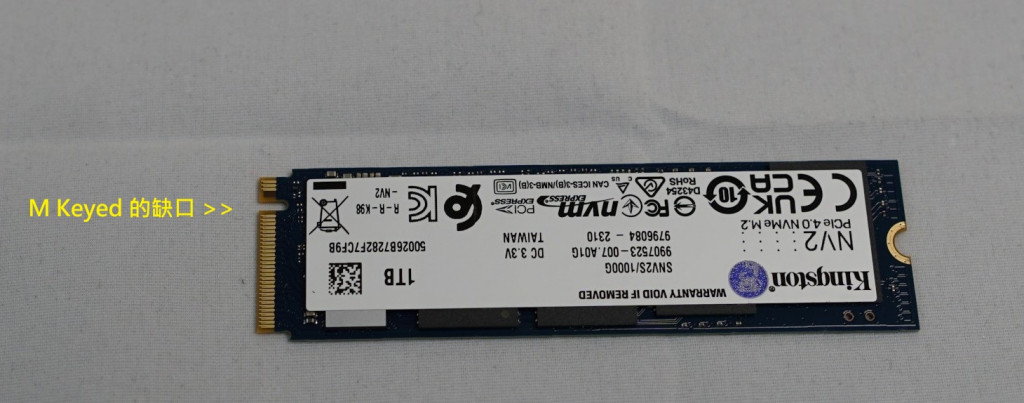

下圖是 一個 1T 容量的 M.2 硬碟

M.2 插槽有非常多種,取決下面三個因素

M.2 常見的設備有:

左下角 標示 SATA1, SATA2, SATA3 的就是 SATA 插槽

SATA 有分速度:3G/s(SATA 2.0), 6G/s(SATA 3.0) 兩種,早期還有 1.5G/s(SATA 1.0),現在主機板常見是 3G/s, 6G/s 並存,通常 6G/s 的會特別標示 6G, 或不同顏色。

SATA 用來連接 硬碟機、光碟機 之類的。

如果想增加硬碟數量,就要看主機板上是否還有 SATA 介面。

早期的介面卡是 PCI 介面,現在新的主機板,如果為了節省空間,就不一定有 PCI 擴充介面了。

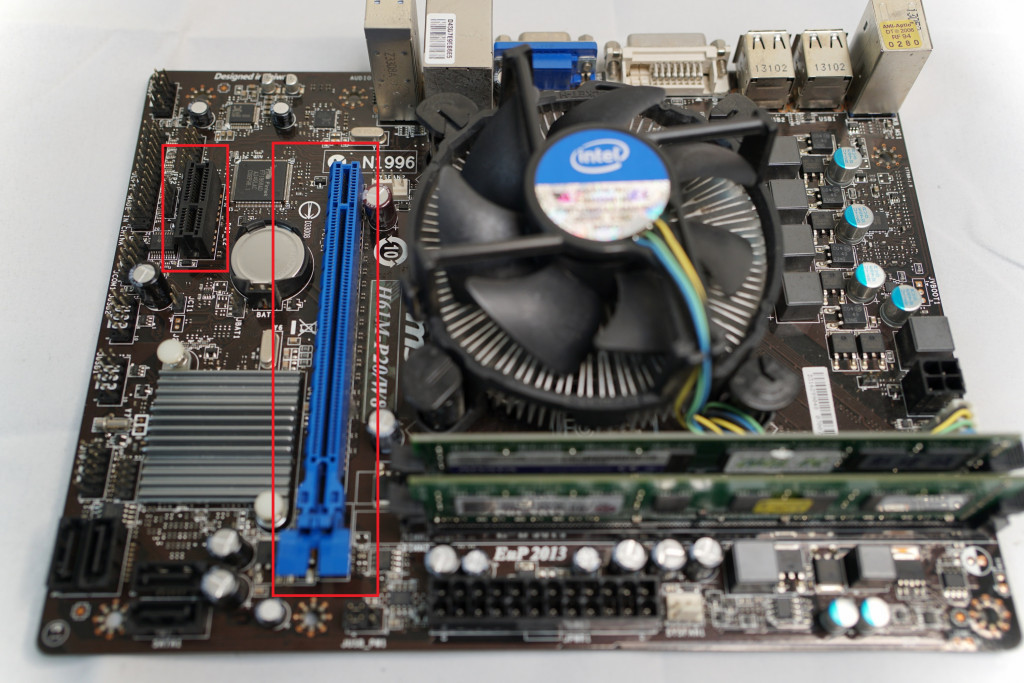

如主機板圖,中間藍色的就是 PCIe x16 的擴充槽

左邊 小一點、黑色的就是 PCIe x1 的擴充槽

PCIe x16 通常拿來安裝獨立顯示卡的,現在獨立顯示卡的頗大的,選購與安裝時,往往會佔據機殼上兩個 PCIe 介面卡的空間,選購安裝時,須留意空間是否足夠、電源供應是否足夠、尤其是早期電源供應器的 12V 電流比較小,有些獨立顯卡需要比較大的 12V 電流。

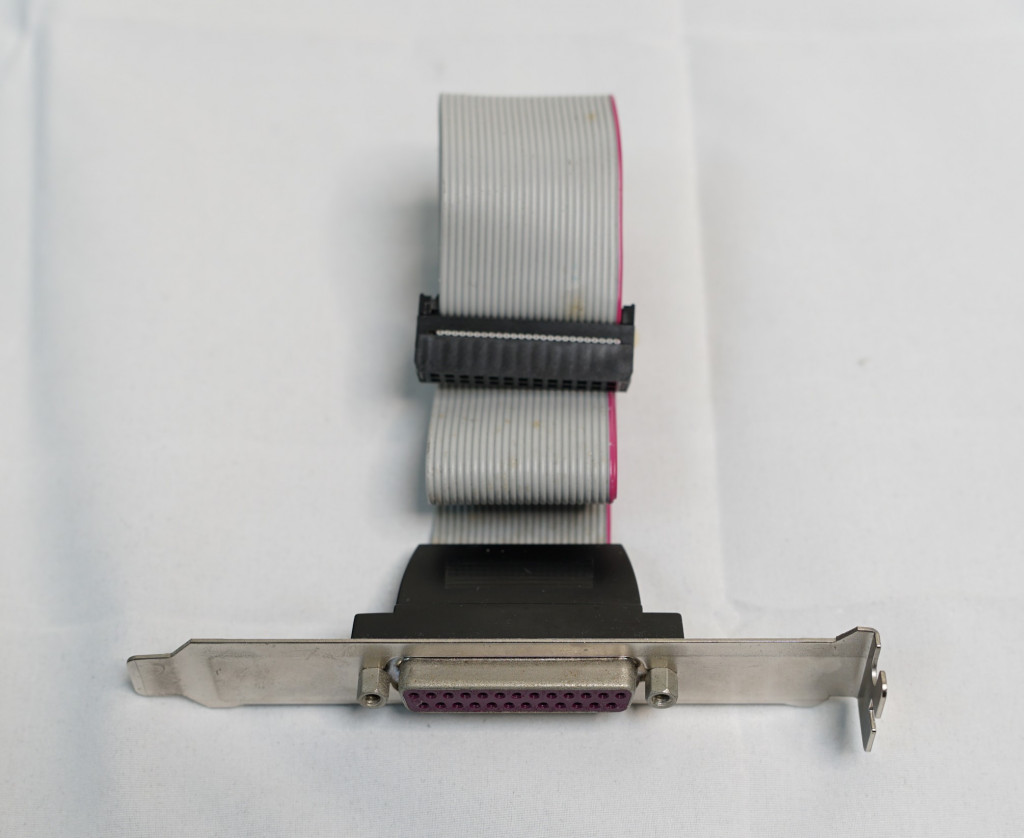

PCIe x1 :通常很少用到,偶爾會須擴充 LTP傳統印表機介面、或 COM RS-232介面時,才需使用

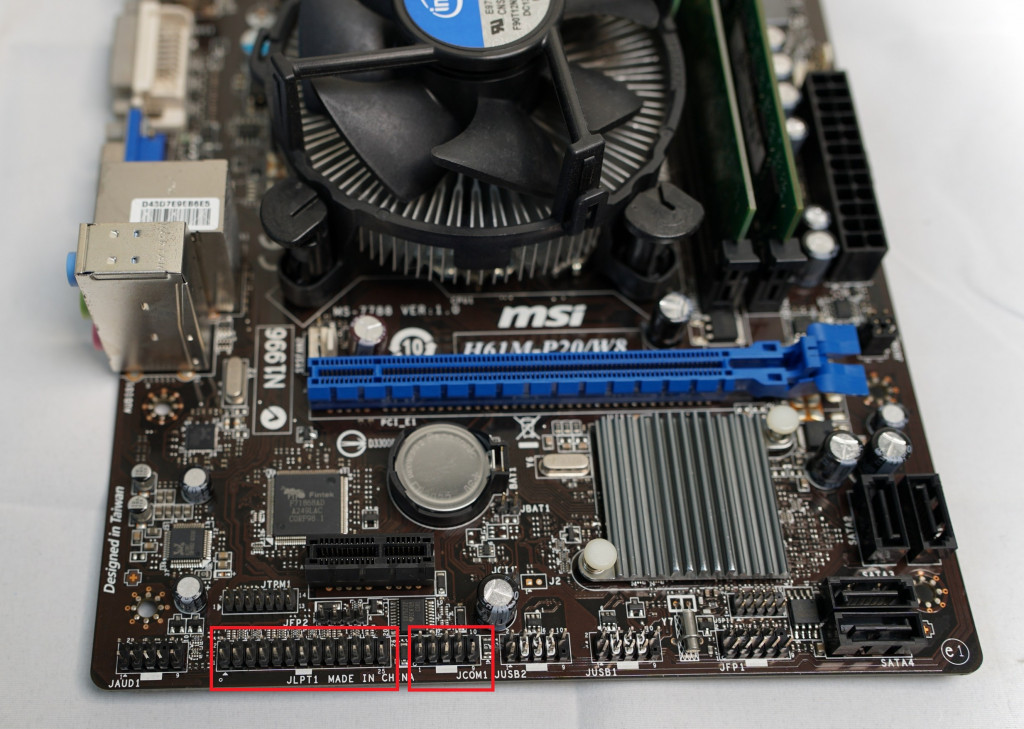

主機板上往往還會有 LPT、COM 接口,如下圖,標示 JLPT2, LCOM1

這些接口,可以透過像下圖這樣子的線,接到機殼上,之後就可以連接相關設備。

這幾年有些主機板不一定有這些接口。

如果是辦公室內 文書、繪圖、影片剪輯...等用途的電腦,筆者是建議一開始選購電腦時就依照使用功能,添購好足夠的規格,因為:

💡 新機一次買到位,比事後擴充更省心。

如果是依照筆者建議的購機哲學:規格一步到位。哪也可以因應該規格,選擇小巧機殼的電腦。(筆者好像很喜歡小機殼的電腦... :p )

如果需要擴充,底下是一些提醒:

💡 記憶體要成雙成對,顯卡要電源給力。

💡 硬體升級三問:插得上去嗎?電源夠不夠?散熱跟得上嗎?

常見的周邊設備,與連接介面,整理如下:

| 類型 | 用途/特點 | 常見介面 |

|---|---|---|

| 顯示器(Monitor) | 視覺輸出,解析度/更新率影響體驗 | HDMI、DisplayPort、DVI、(舊)VGA |

| 鍵盤 | 輸入裝置,機械式/薄膜 | USB、Bluetooth、PS/2(舊) |

| 滑鼠/觸控板 | 指標輸入,多鍵/手勢 | USB、Bluetooth、PS/2(舊) |

| 攝影機 | 視訊輸入,串流/會議 | USB、USB‑C |

| 麥克風 | 音訊輸入,會議/錄音 | 3.5mm、USB |

| 喇叭/耳機 | 音訊輸出,立體聲/環繞 | 3.5mm、USB、HDMI(音訊) |

| 投影機(Projector) | 大型投影,重視亮度(流明) | HDMI、DisplayPort、VGA |

| 印表機(Printer) | 紙本輸出,多人共享/管理 | USB、Ethernet、Wi‑Fi、Bluetooth |

| 掃描器(ADF/平台) | 文件影像輸入,自動進紙/高解析 | USB、Ethernet(部分) |

| 外接儲存 | 備份 | USB、USB‑C |

| 讀卡機 | 驗證自然人憑證... | USB、USB‑C、NFC |

💡 A+ 重點不是考你如何換顯卡,而是考你能不能找出問題在哪裡。

CompTIA A+ 在硬體方面的內容還滿多的,筆者整理如下,如果您有興趣參加考試,則需要準備,如果只是企業內的應用,筆者寫的大概就夠用了。

電腦主機雖然是核心,但擴充功能與周邊設備才是真正讓電腦發揮實力的關鍵。從主機板上的記憶體插槽、M.2、SATA 到 PCIe 擴充槽,每個介面都有其專門用途與規格限制。

筆者建議採用「規格一步到位」的購機哲學 —— 與其日後擴充面臨電源不足、空間不夠等問題,不如一開始就依使用需求選好選滿規格。但如果真需要擴充,記住三個重點:相容性確認(記憶體成對、介面匹配)、電源供應(特別是獨顯的需求)、實體空間(機殼與散熱考量)。