在一次討論的會議裡,你問:「這個想法大家覺得可行嗎?」

此時一片安靜,工程師明明心裡清楚工期絕對不夠,但最後還是誰都不說。需求就這樣被排進計畫,PM 以為一切沒問題,結果三週後爆炸。

另一種常見狀況則是在討論進度議題時的神奇數字「80%」:

當某個要開發的項目事實上已經卡住了,但工程師週報裡還是會填上已完成「80%」… 這是專案管理領域最常見的鬼數字—它既不代表快完成,也不代表還有很多沒完成,只是進度報告裡的萬用 ok 繃表達詞。 (因為通常只要報這個數字,PM 就不會追問太多)

此外,還有一種更隱性的例子:

QT 測試人員發現效能上有些問題,但他心裡想:「這應該是小問題吧,我不想被說大驚小怪太過緊張」,於是沒有提出。最後,這個小問題不意外地成為了壓垮上線的最後一根稻草。(然後隔天大家才你的言我一句馬後炮,在 Teams/Slack 上說:「其實我之前就有發現 XXOO 、 OOXX 的跡象了」)

那麼,為何就是沒人願意及時說出來呢?問題並不在於團隊成員沒看到風險,而是在於「心理安全感」不夠。

心理安全感(Psychological Safety)這個概念,最早由哈佛商學院教授 Amy Edmondson 在 1999 年提出。她在研究醫院護理團隊時發現,一些團隊的錯誤回報率特別高,但病人照護結果卻更好。原因在於這些團隊敢於揭露錯誤、討論問題,進而快速修正並累積學習。

白話文來說,心理安全感就是一種「相信」,團隊成員相信他們可以放心提出想法、疑慮、問題或承認錯誤,而不必擔心遭受懲罰或被責怪。

後來,Google 在 2012 至 2015 年間進行的 Aristotle 專案,進一步驗證了這一點。他們發現,影響高效能團隊的首要因素,不是成員的專業能力,也不是目標明確度,而是團隊是否具備心理安全感。

也就是說,沒有了心理安全感,再多的資訊透明機制都是空的;只有當團隊每一個成員,都有了心理安全感,透明才會變成真實。

過去組織提升心理安全感的方法,大多集中在「團隊文化塑造」。 (沒錯,就是你最不想參加的那個會耗掉半天的公司課程):

結果變成表面上大家開心點頭,會議結束後心裡卻默默抱怨,認為反正講了也沒用。表面open mind、內心沉默,是許多團隊面臨的真實情況。

AI 並不能直接創造心理安全感,因為那是文化和管理氛圍的問題。但它能做的是降低人際壓力、去掉情緒化的雜訊、避免對人指名道姓,把零碎的聲音轉化為團隊可以討論的議題。

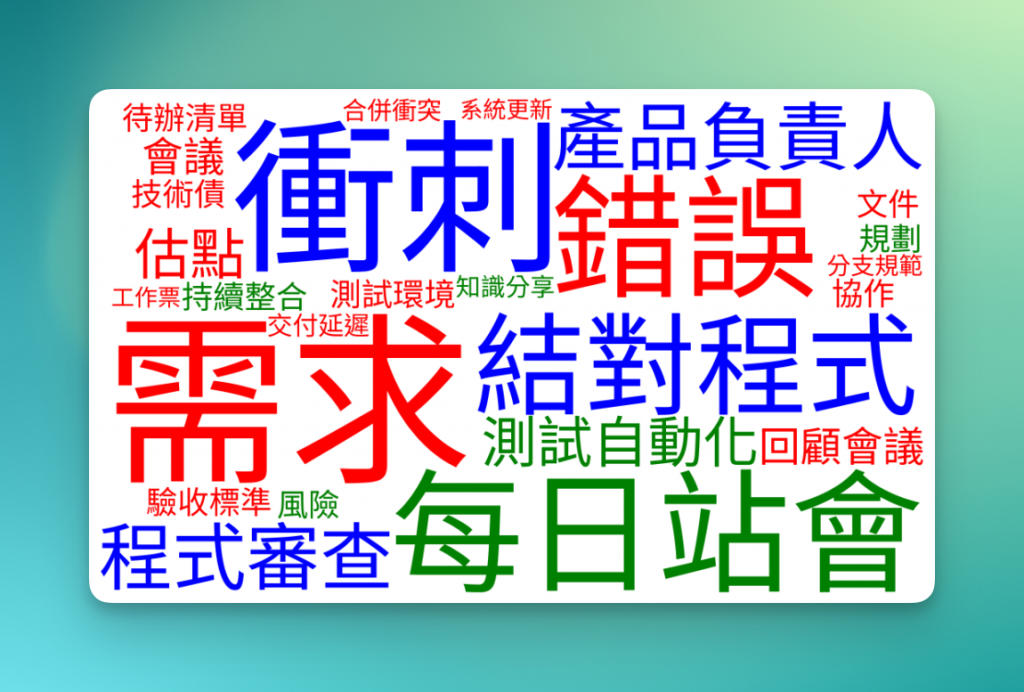

為此,我們可以採用新的方式,思路大致如下:

這樣一來,討論就會從「誰的錯」轉向「問題本身」。少了人際壓力,才有可能真正透明開放。

這篇我們先說明清楚思路,下一篇再來看看實際詳細的作法可以怎麼做!