勤奮又懂善用 AI 的PM 小森花了整個週末,用 ChatGPT 優化完他的專案週報,結構完整、數據詳實、圖表精美。週一早上信心滿滿地發給主管 Vicky,結果主管回了一句:「看完了,但我不知道你想說什麼。」

同樣的事情也發生在產品需求文件上。小森用 AI 輔助寫出一份「完美的」PRD,格式標準、邏輯清晰、連 API 規格都幫寫好了。結果工程師做出來的功能,跟他想要的完全不是一回事。

這是 AI 時代 PM 面臨的新困境:當機器能幫你把話說得很「正確」,為什麼你的團隊還是聽不懂你在說什麼?

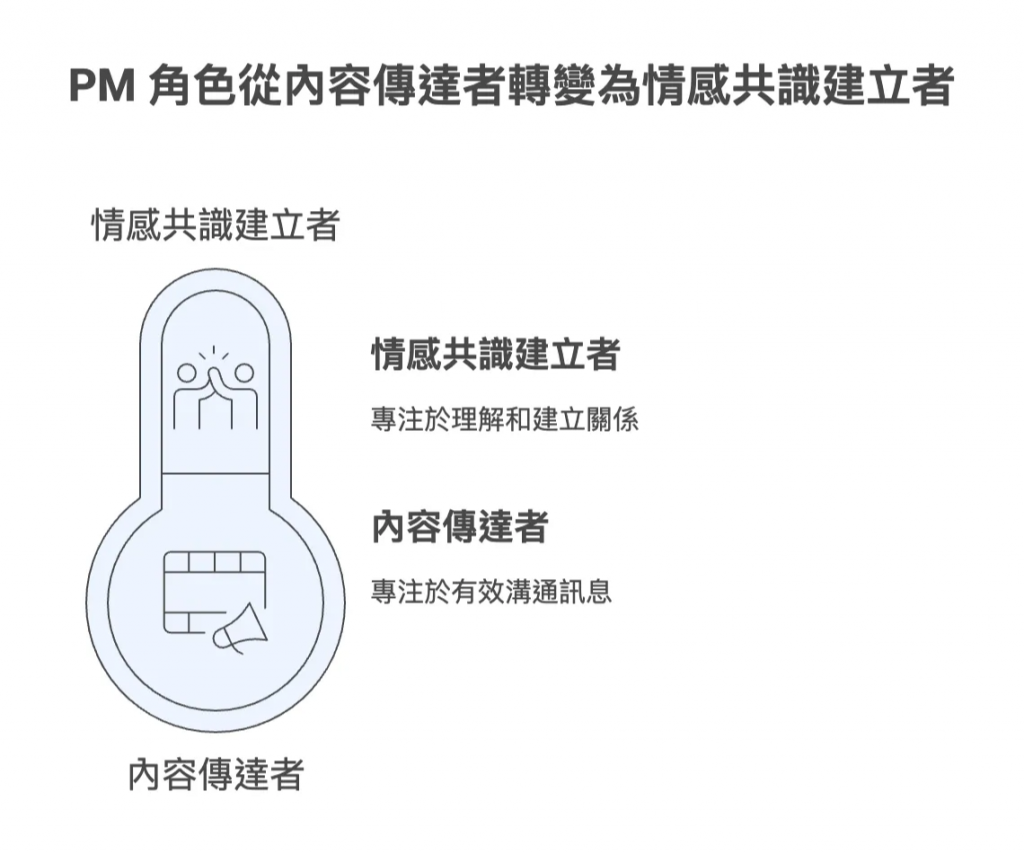

過去我們把溝通當成是資訊傳遞正確,就像寄包裹一樣,把想法從 A 點運送到 B 點。所以我們追求的是表達得更清楚、文件寫得更詳細、簡報做得更漂亮。但 AI 時代讓我們發現:原來溝通從來就不是搬運資訊就好,而是需要建立連結。

當 AI 能在幾秒內生成結構完整的報告、邏輯清晰的需求文件的會議記錄時,我們才意識到這些「資訊處理」的工作,原來不是溝通的核心。真正的溝通是讓對方感受到「我懂你」、「我理解你的困難」、「我們有共同的目標」。

在過去沒有 AI 輔助時,是這樣的情景:

小森準備跟 UI 設計師討論新功能的介面設計,他口頭描述:「我們需要一個用戶友善的註冊頁面,要讓用戶覺得簡單好用。」設計師快速畫了幾個草圖,兩人邊看邊討論:「這裡的按鈕會不會太小?」「用戶看到這個會知道要填什麼嗎?」雖然表達不夠具體,但在反覆討論的過程中,設計師漸漸理解了小森的真實需求,帶回去進行 UI 設計,在經過個版本設計稿的來回修改,耗時兩週之後,最終做出了符合用戶需求的頁面。

現在有 AI 輔助後,則可能變成這樣:

小森用 ChatGPT 生成了完整的設計需求文件,包含頁面架構、顏色規範、字體大小、甚至連按鈕的圓角半徑都先做好描述,甚至提供 Guideline 了,一切清清楚楚。

接到這個功能的設計師是 Ray ,他很開心,沒有什麼不夠具體、需要通靈的地方,他覺得這個 PM 很上道,有懂設計。因為東西清清楚楚,Ray 不到一週就按照規格做部做完了,在技術上完全符合文件要求。

不過…在上線之後的行銷數據報告卻得到回饋:「看起來很漂亮,但不知道為什麼這功能的轉化率就是很低。」

問題出在哪?

原來,過去雖然效率較低,但透過草圖討論、即時回饋的互動過程,最終能達到真正的理解;現在雖然規格寫得很詳細,但失去了「感受」和「同理心」的傳遞。草圖討論中的「這裡會不會讓用戶困惑」這種判斷,是 AI 文件無法取代的。

你發現問題了嗎?AI 幫我們解決了「表達不清楚」的問題,但它解決不了「理解不到位」的問題。

由於這篇要分享的觀念較為抽象,容我再用一更寫實的案例來說明。

幾天後,小森又接到一個「優化用戶註冊流程」的需求,他用 AI 輔助寫了一份超詳細的 PRD:

工程師尼爾收到後,覺得規格很清楚手比讚,他完全按照文件實作。三週後,功能上線了:API 回應速度很快、資料驗證邏輯正確、錯誤處理也很完善,所有技術指標都達標。

但…測試時發現了問題:

誒!怎麼又這樣?

原來,尼爾已經完全按照技術規格實作了,但他不知道:

關鍵在於,當尼爾在實作過程中遇到這些「文件沒有明說」的情況時,他選擇了最安全的做法:

AI 時代,在溝通上帶來了全新的挑戰:文件很完美,但少了人來傳遞「情境理解」和「判斷依據」。

小森以為他把所有技術細節都寫清楚了,但他沒有傳達到:

這不是尼爾的問題,也不是文件的問題,而是溝通的問題。

單單把資訊完美傳遞,並不等於「理解對齊」

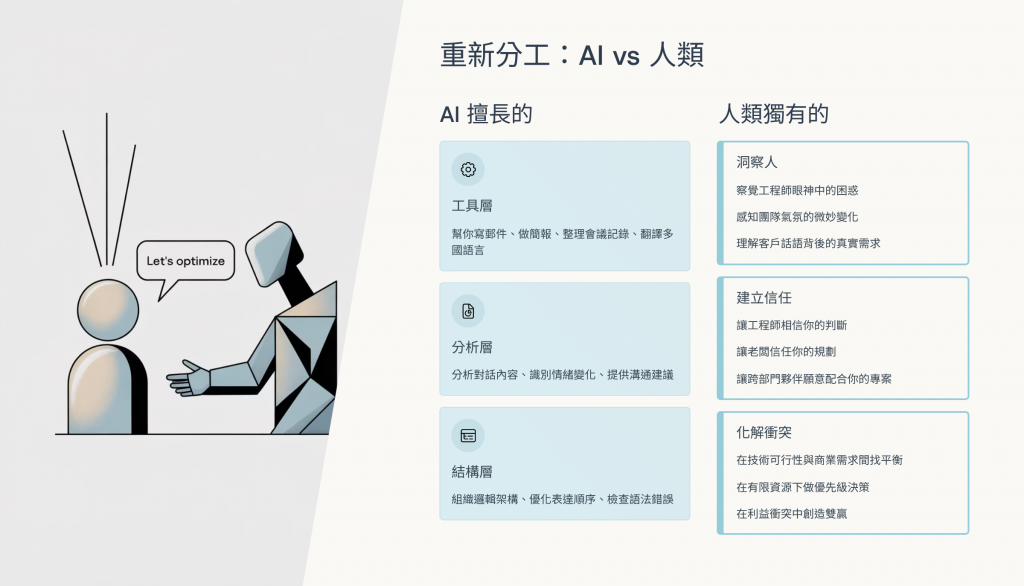

但有三個層面,目前的 AI 還做不到,也正是 PM 不會被取代的地方:

過去,PM 把大部分時間花在「怎麼說」:怎麼寫郵件、怎麼做簡報、怎麼整理會議記錄。

現在,AI 可以幫我們處理這些執行層面的工作,PM 應該把時間專注在「為什麼說」和「對誰說」:

傳統做法:PM 花兩個小時準備簡報,講了一小時,結果各部門各有各的理解。

AI 協作做法:

關鍵差異在於:AI 處理資訊,你專注於人。

在 AI 能夠處理越來越多技術性工作的時代,真正理解人、連結人、影響人的能力,變成了最珍貴的能力。

PM 的價值正在從「會做事」轉向「會做人」。會做事的部分,AI 會越來越強;但會做人的部分,需要的是人類獨有的情感智慧、社交直覺,和多年累積的關係信任。

當你的工程師鄰兵願意在下班時間幫你 debug、當你的設計師夥伴主動提出更好的解決方案、當你的老闆在關鍵時刻選擇挺你——這些都不是因為你的文件寫得好棒棒超完美,而是因為你們之間建立了真實的連結。

這種「建立共識、產生情感連結」的能力,才是我們不被 AI 取代的護城河。